文/李金陵

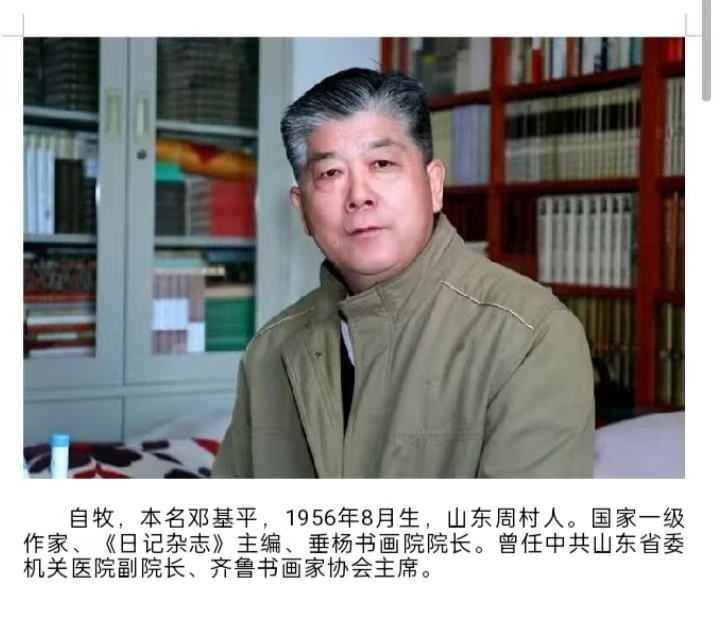

自牧,本名邓基平,号淡庐,别署东山散人,1956年8月生,山东周村人。1975年冬参加工作至中共山东省委办公厅。1991年毕业于山东大学作家班,2002年晋升为国家一级作家。曾任中共山东省委机关医院副院长,现任齐鲁书画家协会主席,《日记杂志》主编,垂杨书画院院长,山东大学作家班文学馆馆长。主编选编各类文集、书画集200余种。致力于日记写作与传播50余年,被誉为“当代日记文化的行者”。2006年在全国第三届日记文学论坛上荣获“日记写作与学术研究突出贡献奖”;2016年荣获首届“中国日记十大杰出人物”称号。在全国文学圈、日记圈内享有“好人自牧”和文坛“及时雨”、“孟尝君”之誉。

《日记报》与《日记杂志》

1999年9月,由淄博来省城济南创业的青年学子于晓明(古农)在友人的协助下,自费创办了全国第一份民间日记类报纸——《日记报》(自牧题写报名),一时间,好评如潮,全国各地学者、作家及日记达人纷纷表示祝贺并为之题词、作评。26年后的今天,尽管《日记报》早已更名为《日记杂志》,但其影响力却与日俱增。《日记杂志》主编自牧、执行主编于晓明,尤其同时是作家、书家的自牧已经享誉海内外文坛,这已经是不争的文化现象,证明了《日记报》《日记杂志》的巨大影响力。

日记有广义、狭义之分,又有实用日记和文学日记的不同。文学日记概念较窄,主要是日记体小说和日记体散文、杂文等。广义的日记概念,应该是人们对自己一天的生活、工作、交往等亲历见闻及内心世界变化的如实记录。当然它是有选择、有重点的,也是有详有略的。日记对每一个有文化而又重视精神生活、事业心强的人是不可或缺的。它的最大作用和好处是帮助、促进个人的成长、发展,也即帮助、促进个人综合素质的提高。从日记的历史作用上考量,自牧堪称文化园地里的一朵盛开的奇葩。

认识自牧的契机

我与自牧先生的交往大概始于1990年,我从微山县委党史委主任的任上,调往中共山东省委党史研究室,参加《八路军山东纵队史》及资料丛书的的编写工作。我与自牧可谓君子之交,几十年来,各自忙工作,爱好有相同之处,但主攻的方向不同,交往并不是很多,但彼此印象深刻,互相认可。

一天下午,我应邀去省委四宿舍拜访赵鹤翔先生。他是作家,济南市文联主办的《泉城文艺》主编,年轻人都称呼他为赵老师。赵老师应该是我爱好文学的启蒙老师之一。上个世纪八十年代初,济南市文联在微山县城召开散文创作笔会,笔会还特别邀请了著名作家枣庄的毕四海,聊城的祝希江参加。会议期间,会议主持人开玩笑说:西有希江,东有四海,不如中间的鹤翔,展翅飞翔。

党史部门成立之初的那几年,主要是征集抢救党史资料,党史工作很忙,还有接待任务。上个世纪八十年代,在微山湖区参加过抗日战争的老革命,甚至还健在的老红军,纷纷到曾经战斗过的革命老区参观考察,所以我只参加了笔会的开幕与结束。这次笔会收到散文几十篇,大概是我援过藏,沾了题材的光,最终《泉城文艺》只发表了我写的散文《风雪情》。赵老师是徐州铜山人,算是半个老乡。他饱学、幽默,文学青年都喜欢围绕在他身边。

那天,我刚迈进赵老师家,只见坐在沙发上的青年站起来,笑容可掬地向我打招呼。赵老师笑嘻嘻的介绍我们俩:“这是李金陵,在省委党史研究室工作;这是邓基平,笔名自牧,在省委机关医院工作。一个大院的,应该熟悉认识。”赵老师介绍完,还幽默的笑了笑。过了一会儿,省文联创作室作家王延辉到了,《山东青年》杂志美编王龙飞也到了。热情好客的赵老师招待我们吃饭,至此,就认识了自牧先生等青年侪俊。以后,我只要到省委机关医院看病拿药,总会到自牧办公室聊一会儿。我长自牧6岁,每次见面我们都是直呼其名,同频共振,无拘无束。自牧内敛厚道,总是笑容可掬,说的是淄博周村土语,语音亲切,语速有点快。和自牧交谈,尽管我担任过中学语文老师,我还是坚持说微山湖区的家乡话,这样显得更融洽。自牧谦虚谨慎,文学成绩斐然,却从不显摆,总是稳稳当当,细声细语。大智者若愚,大象者无声。自牧,谦谦君子也!

自牧的日记文学

近年来,各地出版商纷纷推出青少年日记或以青少年日记为蓝本的小说。广西师大出版社的《十六岁到美国——一个中国女生的美国日记》成为书市亮点,销售火爆。日记体或准日记体小说纷纷出笼,以自己亲生女儿生活为蓝本的《女生日记》,作者根据自己或自己孩子、亲友的亲身经历和感受,记录了一段青少年的成长历程,“更为真诚,也许是赶潮流之作,但源于生活,绝不浮躁”。鲁迅先生的《狂人日记》短篇小说是日记小说的代表作。

纵观自牧几十年的苦读饱学,文学与书法的突出成就,我以为自牧堪称文学与书法园地的奇葩。自牧是散淡之人,更是勤奋之人。几十年来,他坚毅不拔,埋头耕读,除撰写了数百万字的日记,还撰写了大量的序跋、诗文,令人叹为观止。自牧已整理出版日记、序跋、诗文、信札选集十几种,在文学圈里圈外都产生了广泛的影响。更令人惊叹的是,他作为一个医院的管理者、一个业余作家,还主编、选编、编校了各类作品集200余种。即便一个专业作家、专职编辑,其工作量也很难达到。他在日记文学创作中铸就的辉煌,在诗文序跋上创造的成绩,伴随着时间的推移,将会得到社会进一步认可和推崇。自牧早期的代表作《百味集》出版后,就立即送我一本。因收录了一部分日记,颇受读者喜爱,短短几年内印刷两次。再后来他陆续出版《抱香集》《疏篱集》《三清集》《尚宽集》《存素集》《舍得集》时,也都收入有几个月的日记。真实是自牧日记最突出的特点。时间、地点、人物、背景,都如实道来。自牧的日记,善于抓住典型细节,三言两语,就把一个人的音容笑貌,跃然纸上。日记决非仅仅是记流水账,事无巨细,毫无价值的生活琐事,好的日记可以是文学,可以是历史,伟人的日记,更是可以作为珍贵的历史资料,供我们这些史学工作者进行研究,作为编写历史书籍参考。因为这样的日记往往是真实可靠的历史细节、是高质量史书的时代元素。比如我在参加撰写国家文物局老局长《任质斌传》(任质斌是青岛即墨人,是山东唯一参加过红军长征的高级干部)的时候,就复印了这位老革命遗存的报告、总结、讲话,包括日记,整整一箱子。根据日记记载的内容,往往更真实、更准确。从写史的角度考量,日记的作用是很大的。自牧的日记有的可作小品文去阅读,但大量的是生活琐记。虽显琐碎,却也真实地记述了人生的履痕和轨迹。读自牧的日记绝对没有枯燥感,更多的是具有文学趣味,文学欣赏价值。

自牧的书法成就

自牧的书法造诣很深,字如其人,自牧的书法与他的人品有关。朋友来访,自牧总是笑脸相迎,热情款待,山东师范大学年已92岁的宋遂良教授在一次讲座上曾说:“自牧是济南的孟尝君,他代表山东和济南招待了无数过往齐鲁大地的作家、艺术家朋友。”宋遂良教授是我国著名的文艺评论家,他到山师大担任教授之前,曾经担任泰安一中高三语文教师。上个世纪八十年代,山东的中学语文教学分三个流派,代表老师分别是:传统派,济南的山东省实验中学王璇老师;考据派,青岛二中的尹典训老师;海阔天空派,泰安一中的宋遂良老师。1983年的春天,我在微山县教育局担任中学语文教研员,济宁市教育局在兖州召开语文教学现场实验课,会议邀请宋遂良老师讲示范课,讲的是李白的诗:《梦游天姥吟留别》。宋遂良教授是湖南长沙人,是我母亲的老乡,是中国教育界的名人,能对自牧有这么高的评价,是对自牧人品的充分肯定。

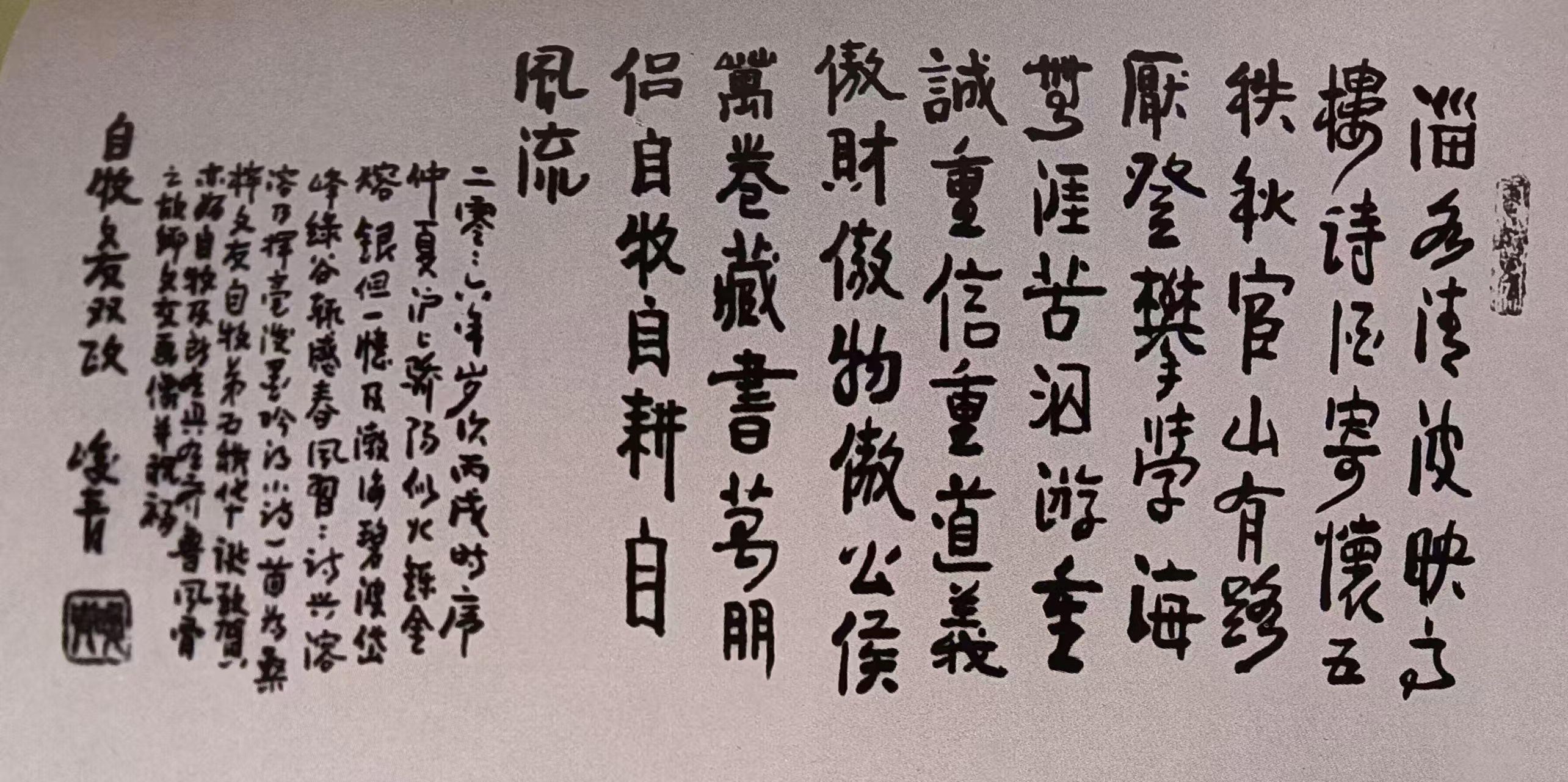

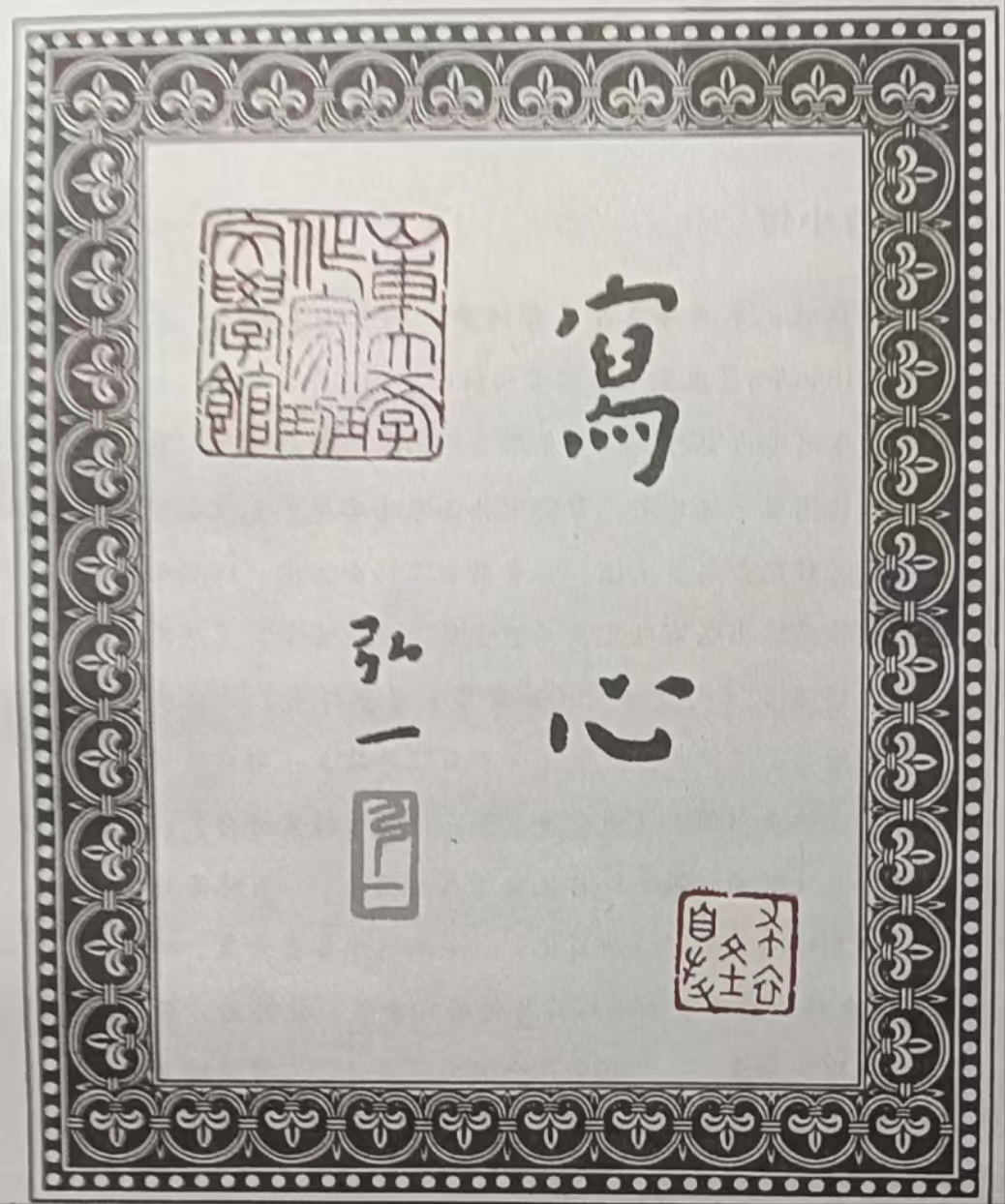

自牧的案头摆满笔墨纸砚,窗外梅花飘香。他的文字简约平实,而其书法,更是圆融自然,自成一体,颇具弘一法师的书迹韵味。我曾问及他的笔名出处,他引述《周易》上的“谦谦君子,卑以自牧”和魏徵《谏太宗十思疏》中的“念高危则思谦冲而自牧,惧满盈则思江海下百川”作答,从中也道出了他以宽容为怀其处世之道的根源。可见自牧笔名的由来极具文化意味,倘若他不苦读史书,绝对不会起如此文雅的笔名。

多年来,我开始关注弘一法师的一生经历,应该说颇有研究后的心得。弘一法师在书法上用的功夫不次于他的诗作。上至秦砖汉瓦、钟鼎铭文,下及魏晋六朝、唐宋碑版,他无不涉猎,而更可贵的是他能法古不泥,推陈出新,自成一格。原本开张雄强的碑风,在他的笔下竟变得如此含蓄阴柔。人书俱老,形成了雅逸超迈、清芬四溢的“弘体”书风,从而奠定了他在中国书法史上一代宗师、万古法范的地位。弘一法师的书法能够臻于化境,与他平时注重人格道德的苦修分不开。

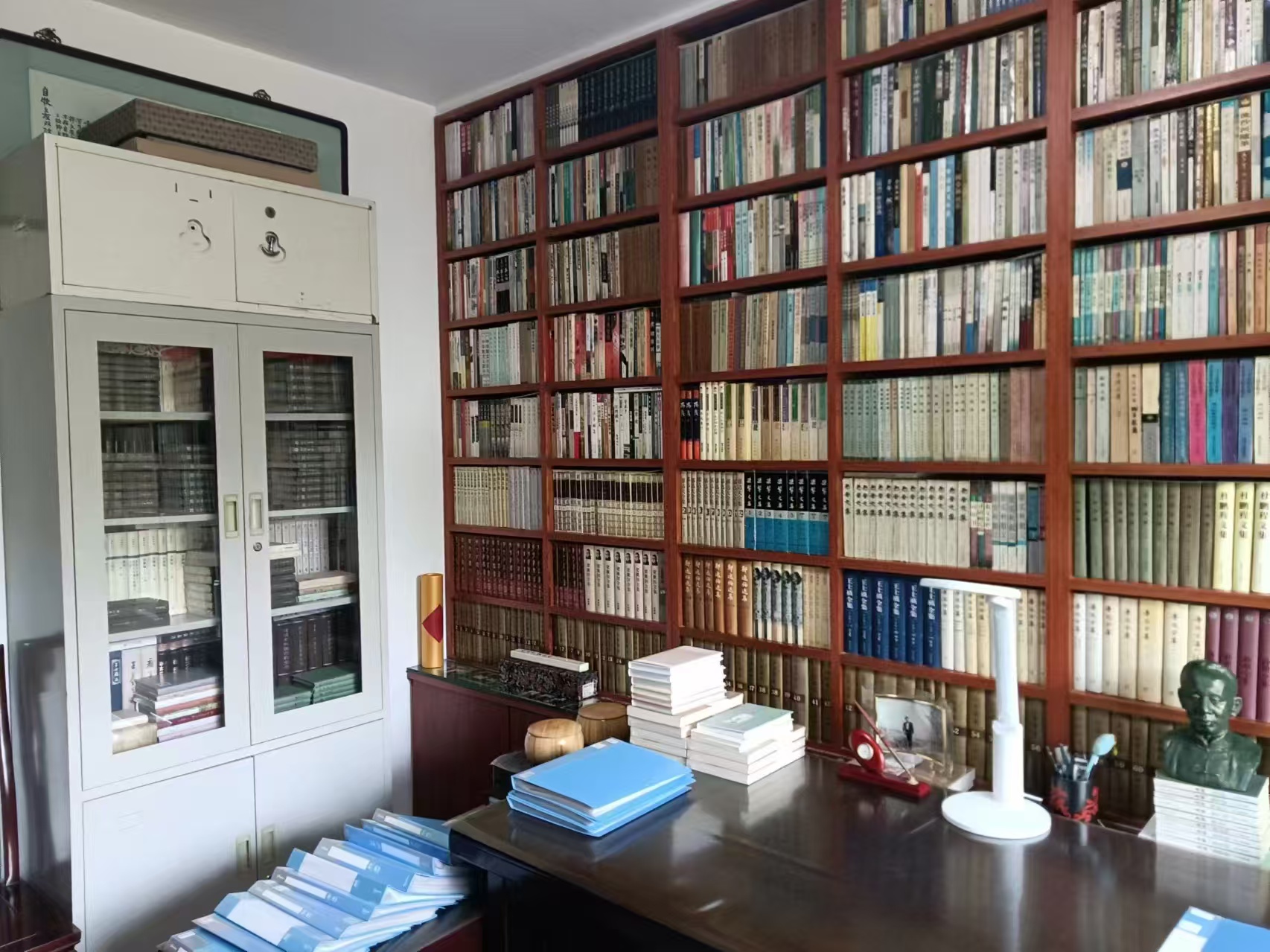

自牧的书法也许深受弘一法师书法的影响,自牧的书法作品,其笔下蕴含着浓郁的书卷气。这种气息源自广博的阅读和深厚的学养。作为一位藏书家,自牧先生对中国文学史、书法史、美术史有着深入的研究。他的书斋里堆满了各类典籍,阅读是他日常最大的乐趣。正是这种日积月累的文化熏陶,使他的书法作品自然而然地流露出文人的气质与格调。他的书法作品,字符跳跃之间都仿佛在诉说着一个文人的哲思与感悟,让观者在欣赏书法之美的同时,也能感受到书法背后的文化寓意。

生活中的自牧先生被文朋诗友亲切地称为“及时雨”“自牧好人”。这个称呼生动地反映了他乐于助人、豪侠仗义的品格。这种品格同样与弘一法师的人生故事多有相似之处。这种似乎有点江湖侠义精神,同样潜移默化地影响了他的书法创作,使其作品在文雅中蕴含着一种慷慨、豪放、不羁之气。自牧的书法,线条流畅、气韵生动、内涵丰富,这是书法文化的传承、精神的表达、生命的绽放。

古人论书法有云:须人品高,须师法古。自牧的书法创作就一直秉承“书品即人品,写书法先做好人”这一艺术思想。在他看来,一个优秀的书法家,不仅要有扎实的技法基础,更要有高尚的人格、广博的学问、独特的才情和深刻的思想。只有这样创作出来的书法作品,才能够真正地打动人心,成为传世之作。纵观自牧的书法作品,文字隽永,章法自由,内容清新,笔笔存情。畅游在自牧笔下,不仅能欣赏到中国书法艺术之美,更感受到了一位文人的精神追求和人格魅力。自牧常说:“书法是用毛笔书写心灵。”这句话道出了他书法创作的真谛:将内心的感悟与思考,通过笔墨的韵律宣泄于纸上,意在笔先,笔墨成趣。

书香、安静与从容

前几天,在微信上读到一个帖子:“一个家最好的风水,就是闻到书香,听到安静,看到从容。”“忠厚传家远,诗书继世长”。历史上,一家出三才子,莫过于苏家三父子:苏洵、苏轼、苏辙,最让人佩服的应该是苏洵,培养了两个才子,为后人留下了许多经典作品。和自牧几十年的交往,从自牧身上,我闻到了书香,沐浴了安静,濡染了从容。

自牧的藏书在山东不能断定是最多的,仅凭他拥有大小书橱23个,至少也能排在前十名。我到他的办公室,也有一架子书,办公桌上还有笔墨纸砚。书香、墨香溢满房间。他的书法作品,既承载着深厚的文化底蕴,又洋溢着鲜活的时代气息,堪称书法界“以书养心,以文助法”文人书法家的典范。

或许正是他能专心致志的做好一件事,他修炼成了安静独处的习惯,甚至做到了“慎独”。没有这种耐得寂寞的苦修功力,又怎么能有在日记文学和书法上的巨大成就?正是他具有超凡脱俗的定力、耐力,而且是几十年如一日的坚持坚守,其结果是成就斐然,闻名遐迩。

自牧的性格颇为内敛,说话做事和风细雨,和蔼可亲,总是不急不躁,彬彬有礼,从容面对一切需要他帮助解决的问题。正是这种从容、真诚、舍得的性格特点和付出精神,才赢得了当代“自牧好人”“及时雨”“孟尝君”的美名。

省委党史研究院的方正先生,享年104岁的老人,于今年2月仙逝。科技发展日新月异,希望古稀之年的自牧,在日记、书法的园地里继续耕耘50年,向着120岁再进发。

作者简介:

李金陵:省委原党史研究室退休干部、教授级编审、山东社科院文化所特聘研究员、全国党史系统先进工作者、全国社科联系统社会组织先进工作者、中国中共党史人物研究会理事、山东社科联系统人才库首批成员、山东党史国史宣讲团成员、山东党建专家库专家、中国民间文艺家协会会员、山东舜源书画艺术院院长,山东运河研究中心学术委员会主任、专家组副组长、《山东运河文化丛书》主编、《大运河词典(山东卷)》副主编、《运河研究》期刊主编。参与编辑撰写的《山东革命文化丛书》102本、1300万字,获全国党史系统优秀成果一等奖;参与主编的《珠穆朗玛作证—山东教育援藏30年》获山东省档案系统一等奖;参与撰写《八路军山东纵队史》及丛书,受到原济南军区、中共山东省委、省政府联合嘉奖。1985年获济宁市首届文学创作奖,获其他奖项50多项。