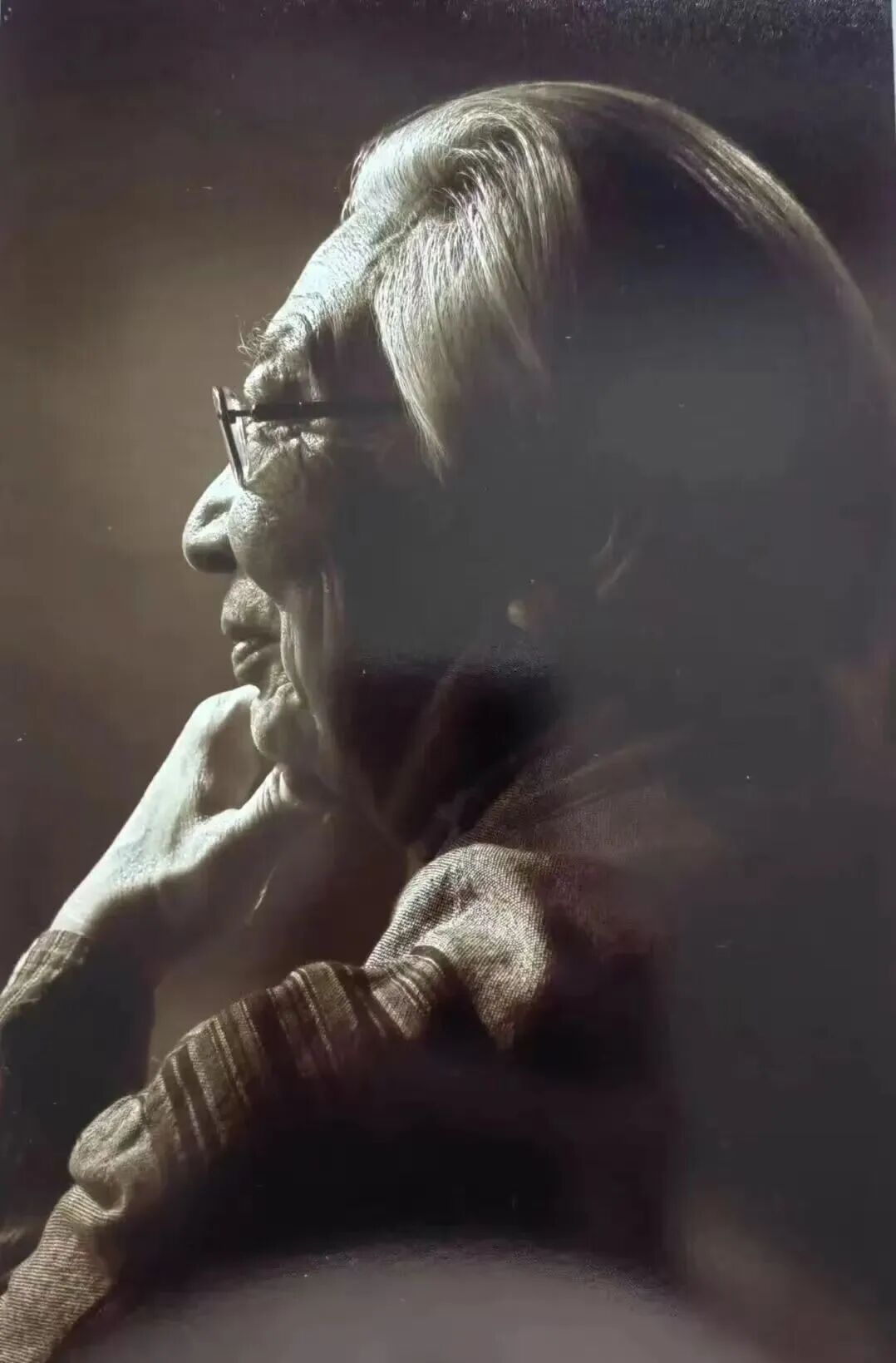

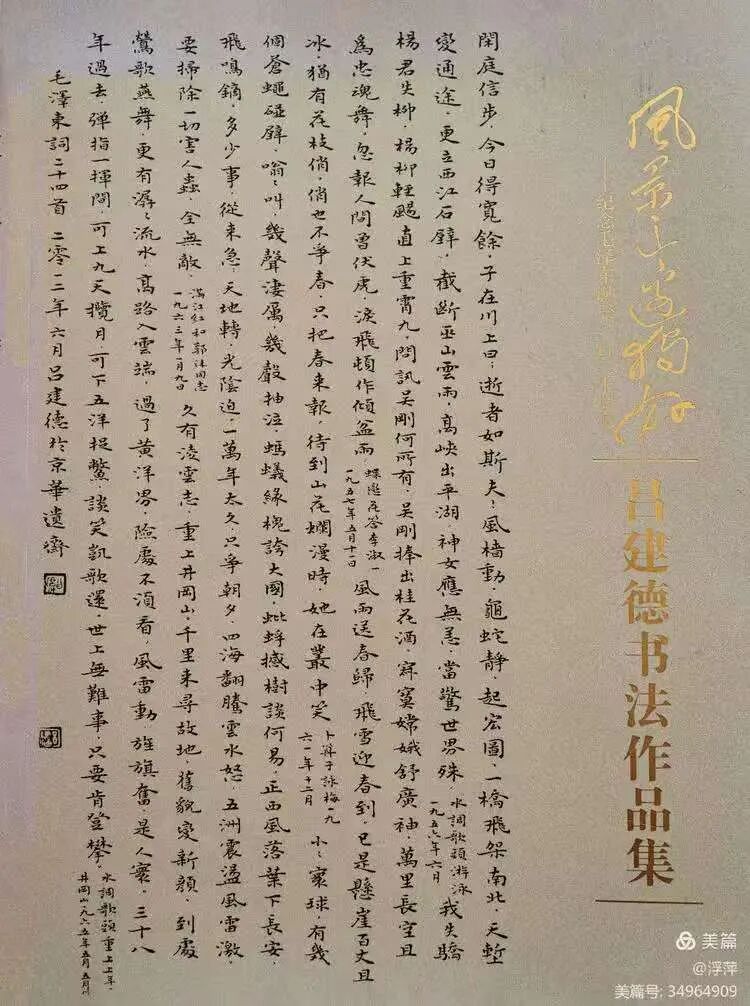

吕建德艺术简介

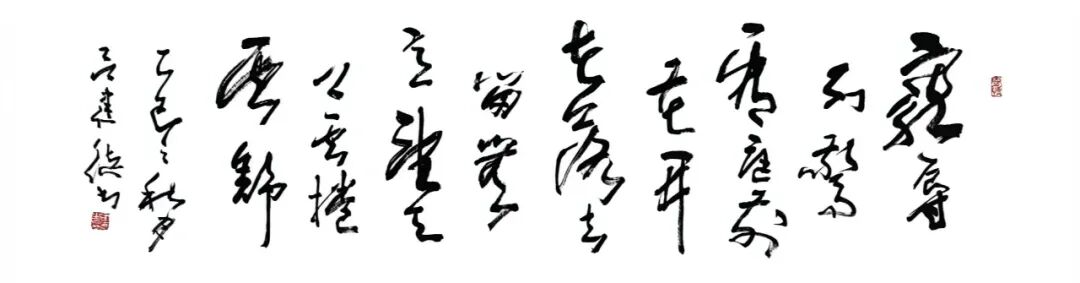

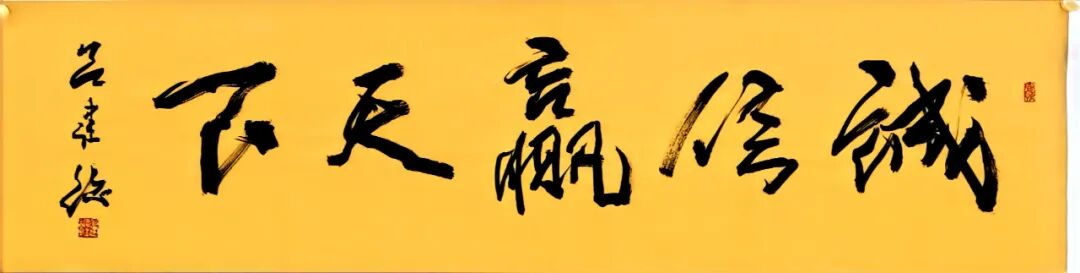

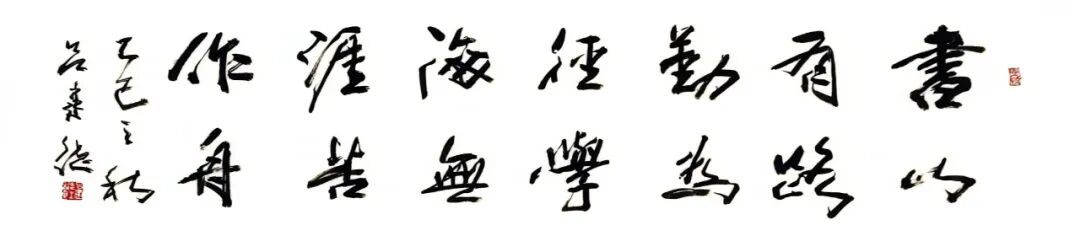

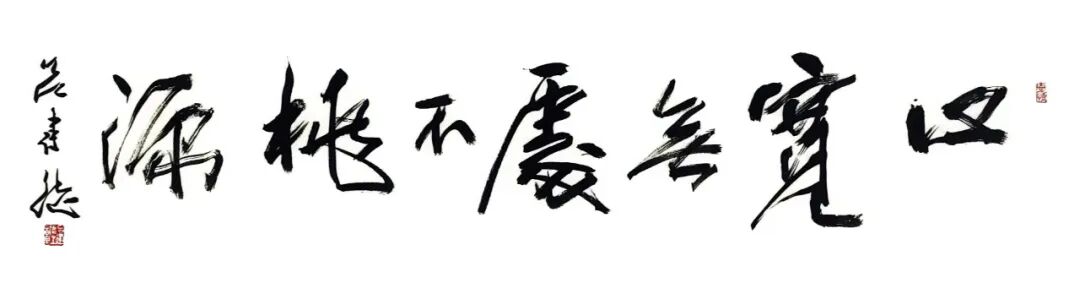

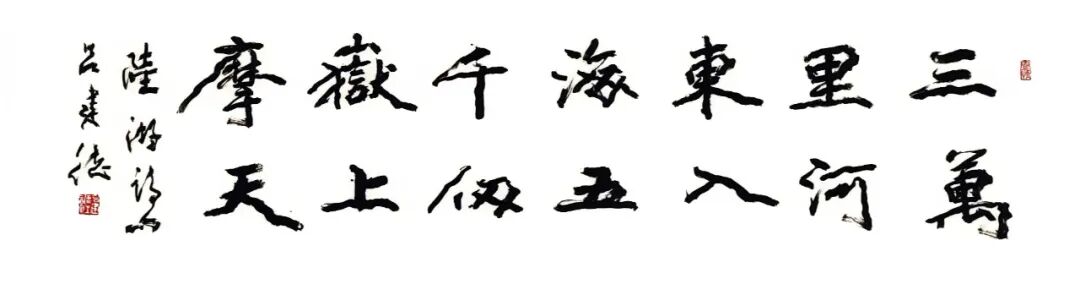

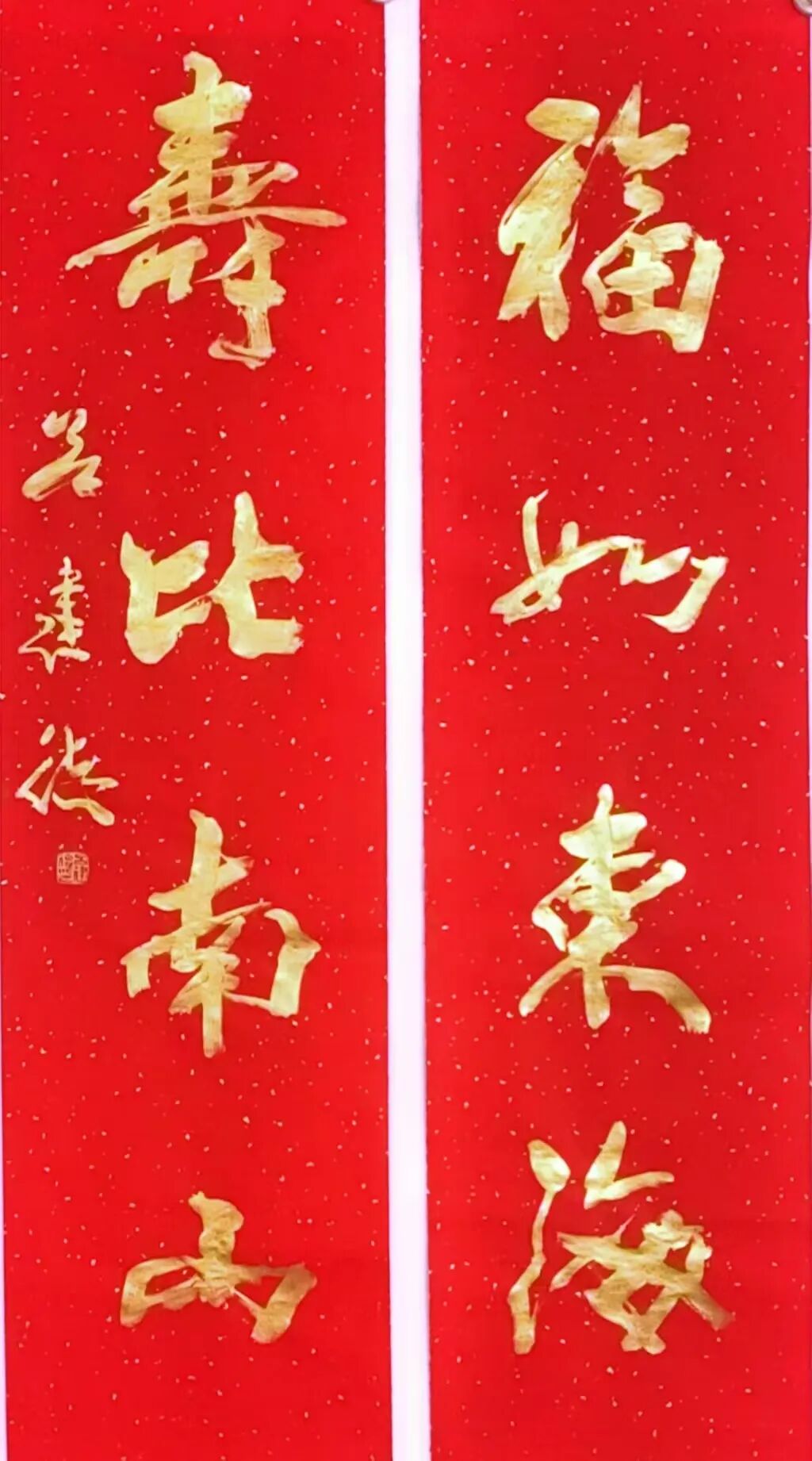

吕建德著名书法家。中国书协资深会员,中国民族管弦乐学会会员,国家一级美术师。曾任国家民族画院书法篆刻院副院长,济宁市孔孟书画院书记、院长。书作多次入选全国大展并获奖。出版《吕建德书法》,《吕建德小楷墨迹》,《吕建德书法艺术辑录》等专著多部。在北京民族文化宫、山东美术馆、韩国首尔,等地举办个人书展多次。1989年由中国教育电视台录制《乐韵墨魂——吕建德书、乐艺术》播出后引起轰动。国家字库收录"吕建德行楷","吕建德魏碑"两种书体向全球推介并广泛应用。先生为省内外题写的大量牌匾尽显中国书法之正大气象而广受欢迎。2020年济宁市档案馆建立“家风文脉 儒韵人生——吕建德书法艺术陈列馆”。2023年建立山东德胜美术馆——吕建德书法艺术空间。2025年7月在家乡曹县建立"吕建德书法收藏馆"。先生的学书感言:书中有天地,万物自然生。我书写我意,人书合一统。只向古人求,不与时人争。留得真善美,正大光明行。

吕建德书法艺术(序)

作者:乔羽 (词界泰斗)

济宁是出书法家的地儿,因为济宁有出书法家的本钱。

济宁也是我的故乡。我生在济宁,长在济宁,直到18岁才离开。对济宁我还是了解一些的。济宁的书法资源相当丰厚,早就有“天下汉碑半济宁”之说。铁塔寺“小金石馆”的汉碑,曲阜孔庙的汉魏碑刻,嘉祥武梁祠的汉画像石,邹城“四山”的摩崖石刻.峄山上历朝历代的石刻碑群,还有汉任城王墓那出自民间工匠之手的隶书,也是洋洋大观。它们共同构成了济宁丰富的古代书法资源宝库,也为济宁书法家的成长提供了良好的艺术环境,为当今济宁书法事业的发展奠定了雄厚扎实的人文传统。

济宁应当出书法家,济宁也就出了书法家。

上世纪八九十年代.一批济宁的书法爱好者开始享誉齐鲁,走向全国。先是有个吕建德,率先冲出“万仞宫墙”,来到北京民族文化宫举办个人书法展览,接着又有18位年轻人在中国美术馆举办“孔孟之乡青年书法家作品展”。这些有志于中国书法艺术的济宁青年,根植孔孟圣土.放眼华夏艺林,致力传统文化的创新,在书法领域取得了卓越的成就,相继入展获奖于全国重大展览评奖活动,形成了一种独特的地域现象,彰显出当代济宁的文化特色。

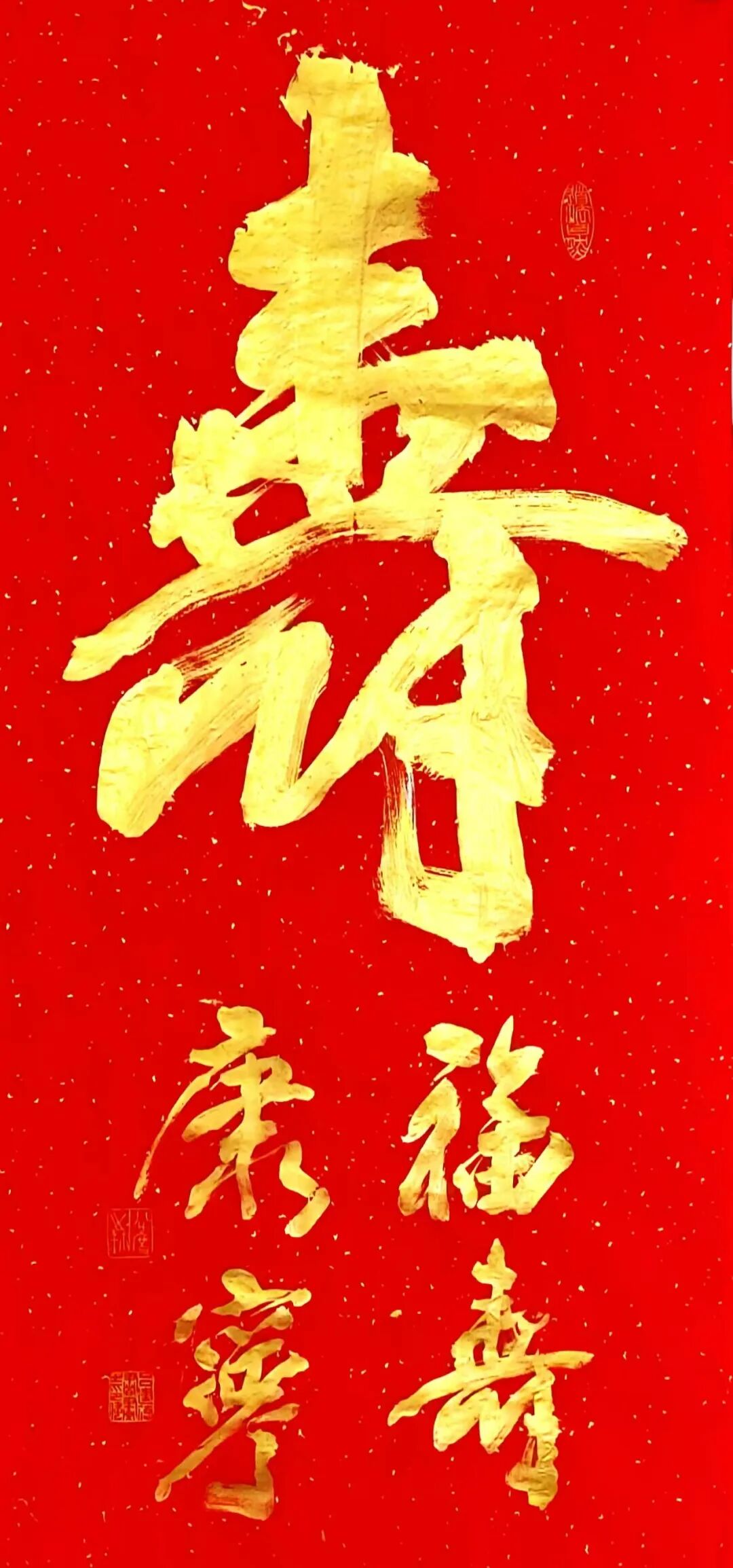

说起来,我与吕建德还是蛮有缘份的,单是与书法有关的交往我们就有过好多次。大概是在94年,身为济宁市郊区文化馆馆长的吕建德跑到北京来找我,说是郊区更名为任城区,让我为家乡写几个字,我便应允写下了:“我爱家乡,我的故乡在任城。”其实.这字应该由建德来写,他是书法家,字写得很好。建德是忠厚之人,为人、为事、为书都很到位,这之后,我经常能够听到看到关于他的一些消息,大多是他的书法如何如何等等。2002年夏天,我曾回过一次故乡,那时,建德已经成为孔孟书画院的院长,他力邀我担任孔孟书画院的名誉院长,我被建德的诚意感染,也就答应下来。今年春上,建德专程来京为我80岁贺寿,并送我寿字和寿联.字和联都是他的作品,这令我很是感动,难得他一片真情。

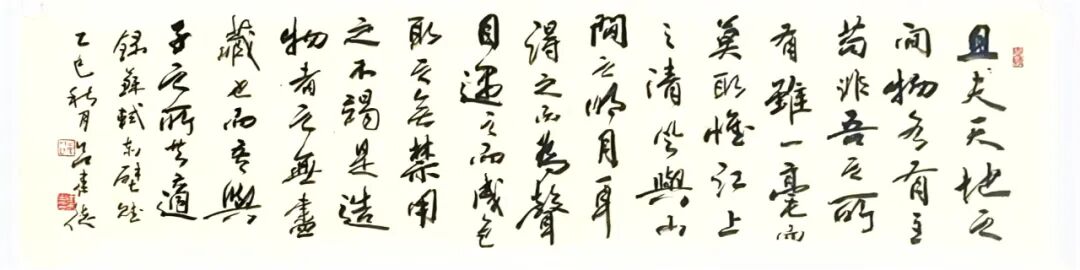

此前,他还托人给我捎来广陵书社出版的线装书《《论语》-吕建德小楷书法》。那笔小楷,很见功夫和才气。读《论语》的同时,欣赏着建德那字字珠玑、行行俊秀、似春风拂面的小楷书法,岂不快哉?

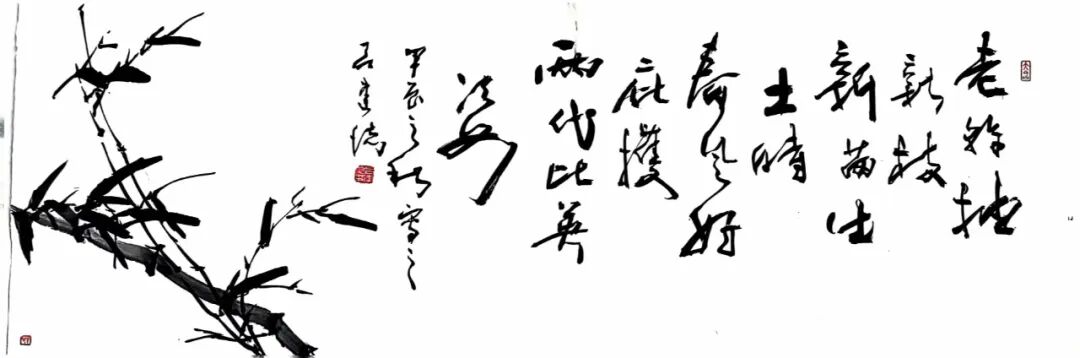

济宁西去百里有个曹县,建德就出生在曹县一个书法世家里,他的祖上开着一家石印馆,祖父和父亲都是享誉乡邻的好写手。耳濡目染,建德从小就迷上了书法。工作之后,生活在孔孟之乡,融入血脉的儒家文化,似乎也是不求而在的。表现在他的书法创作中,便是一种“中和”的审美指向。建德广得儒家文化的熏陶,又深受圣贤灵气的滋润,所以他的书法之根扎得非常坚实.艺术之花也开得异常鲜艳。

在书法上,我与建德也算是同道,都写小楷,也都写大字。我觉得,小楷的最高境界在于线条的若有若无之间。若有若无,我认为是中国书法里最高的一个东西,就是把虚实两个世界彻底地打通。建德的小楷接源魏晋,旁参隋唐,点画工丽,风神散溢,于不激不厉之中展露出浓浓的书卷气息。

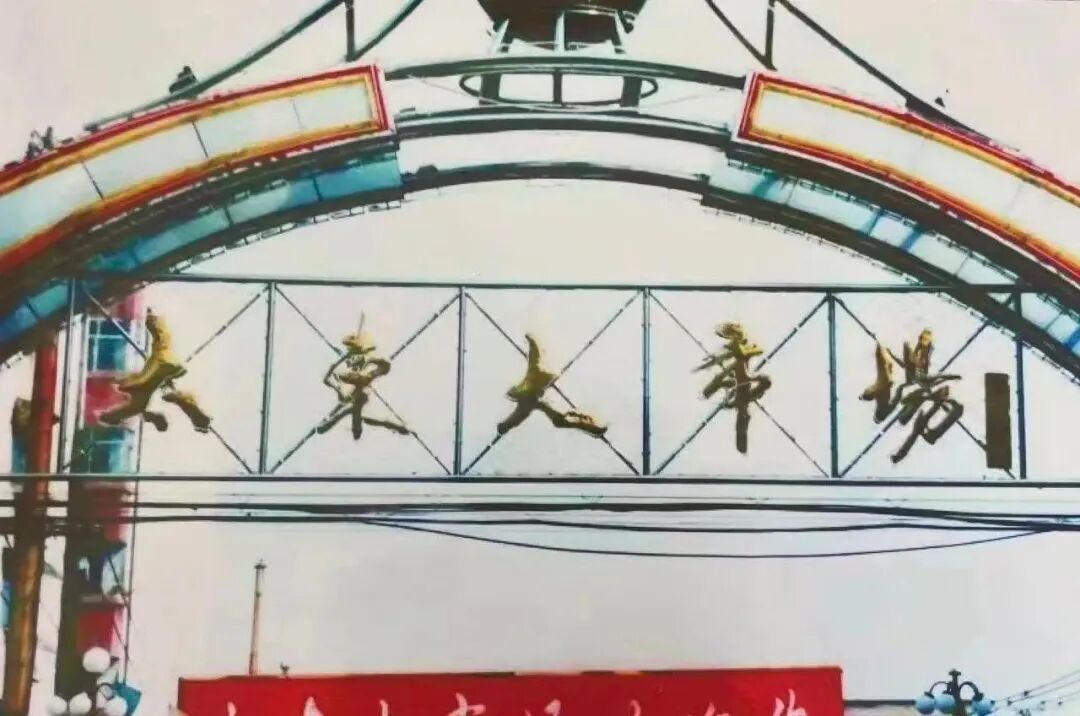

大字上我与建德有所不同,也可以说是同中有异。我写大字多是为了送送人情;建德的大字却是榜书,他为省内题写了不少牌匾。家乡“新世纪广场”5个大字就出自他之手,每个字有两米见方,唐楷中融入魏碑之神采,正书中揉以行书之韵味。古朴中有新意,道劲中见飘逸,能做到人人欣赏和赞誉,那是非常了不起的。今天的书法家虽然很多,书法事业也很繁荣,但是, 能写如此榜书的却不是太多,能够做到这一大一小兼得者更是少见,如此说来,建德的书法功夫也是了得。书法不同于别的艺术,在中国,但凡有一定文化的人对书法都有一定的认识。学习书法,取法乎上,得乎其中。取法乎中,得乎其下。我以为今人学习书法,起点一定要高,要多临帖,一辈子热爱书法,就要一辈子临帖。临帖的功底越深,创新的道路才越宽。既要学习古人,更要在继承的基出上创新,创新不能刻意,要把继承放在首位,再加上自己的东西,这样才能有社会性,才有传统性。

从青年到中年,建德今年也是五十有六了,顺应自然规律,离开院长的位子,对其书法发展倒是一件好事。如果说过去书法于建德只是余事的话,那么,今后他就应该抖开膀子去做专业的书法家了。书法是心灵的舞蹈,如果建德不是一个追求心灵自由的人,他又怎么可能让历史中那些酣畅淋漓的墨气,来熏染他的人生呢?

酒是好东西。天子赐酒,美人劝酒,曹操煮酒,刘伶醉酒,陶潜菊酒,贺知章金龟换酒……千般万种的人生滋味,都因了酒的滋润而芳香四溢。与我一样,建德也好酒,他借酒袒露自己的自由个性.微醺之后,酒香、墨香搅和在一起,发酵了他的创作激情。他还通晓音律,吹了一手好笛子。从音乐的旋律中领悟到书法之灵感。我非常喜欢建德的草书作品,它让我看到了一种变化无穷充分展现复杂内心世界的艺术震撼力。大家都在下功夫,但建德下的功夫有点不一样。他对传统怀有深厚的情结,而且远比一般人单纯、执著。这就成为他重要的特征,“既古又新”,古意不去的同时,又很有现代感。一位有理想、有抱负的书法家,必须把自己的作品放在整个20世纪,甚至整个艺术史中去接受检验。中国书法从实用的功能中剥离出来.已经经历了科举制的废止,自来水笔的广泛应用这两次巨大冲击,书法应用的功能正在逐渐弱化,而作为艺术的功能,始终没有消亡。哪一个时代不是浮躁的?所有优秀的作品都是在大量的泡沫中慢慢显现出来的。一个领域只要有那么几个真有才华的人不断在努力,那么这个领域就有希望了。

我心目中的书法家的标准是很高的,其中便包含与传统联系的深刻程度。

现在大家都知道传统的重要性,要去吸取,也正在这样做。但是,我们对传统到底已经掌握了多少?王羲之那个时代的书法.比如他写的那些手札,空间感特别强烈。但是后人,包括唐人、宋人、元人,离晋人的感觉就比较远。中国书法史上有“书如其人”的说法,始作佣者当是汉代的杨雄。他说:“言,心声也;书,心画也。声画形,君子小人见矣。”我理解:所谓书如其人,应当是指内在境界与外在表现的统一,换言之,也应当是人生行状与书写风格的一致性。很明显,建德有一种不断向传统探究的极大的欲望和热忱,这一点非常明显。建德近年主要写草书,他的草书写得还挺不错,比较大气,比较放得开,这也是很难得的。在他的笔下,巨幅大章,一出手动辄就是六尺,八尺甚至是丈二的巨构。洋洋洒洒.纵纵横横,笔走蛇龙,满纸烟云,给了我们前所未有的心灵和视觉上的双重冲击。一个真正的书法家,是要以自己的风格来做主的。只有真正的个人风格,才能表现一个艺术家的生灵。对于吕建德,说是人如其书,书如其人,也许是恰当的。没有个性,没有创造,也就没有书法艺术新的气象。建德注定一生都要在书法里讨生活了。我以为,建德在风格的追求上,还可以更张扬一点。

近年,济宁出了不少有名的书法家,建德便是佼佼者之一,我为有这样一位同乡感到自豪。日前,他来京为其即将出版的书法集子向我索序,我应下了。

以上拙文谨供建德弁作篇首,不妥之处,还请各位行家正笔。是为序。

2007年11月16日于可以居

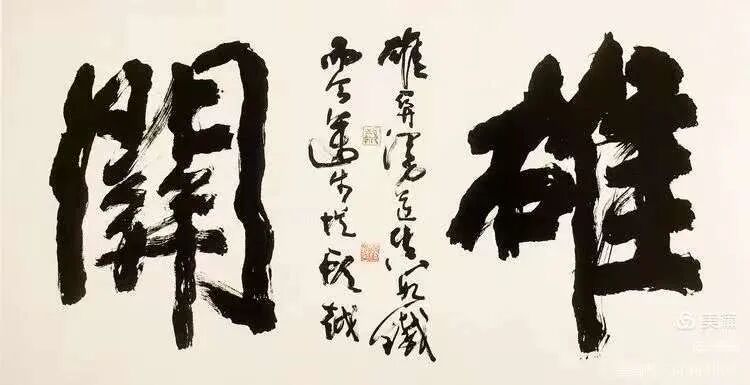

集大成者方为雄

作者:权希军 中国书协老艺术顾问

我和建德结识很早。记得1991年建德在北京办个展时,我被邀请出席了开幕式。此后常有联系,虽有师生之称,实际上是老朋友了。建德为人低调谦和,字却雄浑刚毅。他人看似无特别,字里行间却蕴着一股别样的气质。

建德幼承家学,楷、行、草皆习。数十年临池不辍,对传统有着深厚的理解,且十分注重修养与实践相结合,加之具备自身坚定的艺术方向,逐渐形成了独特的艺术面貌。观其书作,诉诸于心,博彩众家之长。融碑入帖,笔端浑博而朴,颇具沉劲古拙的意趣,无过力之强硬,无不及之羸弱。刚柔相济,遒丽天成。

乔羽先生曾评价建德的书法作品有“中和”的审美指向,我亦趋同此。中者,中正;和者,和谐;中正体现其书之骨;和谐体现其书之筋肉。骨法用笔,心无杂念;浩然之气直抒胸臆,笔墨方可力透纸背。佩缤纷其繁饰,循绳墨而不颇。虽出于规矩,却不囿于范式,笔法张敛游刃在规矩之内,却又洒脱于性情之外,此番气韵的体现与其虚怀、善思、沉稳、内敛息息相关,这种抚平了浮躁和张扬的致远宁静,所谓字如其人亦是谓此。

时隔数年,建德在原有的基础上又有新的突破。知晓他致力于碑帖的融合,在寻求演绎的过程中,穷其源流,究其变化,对浑朴气多有阐发。可谓雄浑之中多少淡雅,线条愈发圆劲古浑。方正字库收录其两种字体,命名为:“吕建德行楷”、“吕建德魏碑”向社会推介,并得到广泛应用。寓京数载以来,每每与其唔面,依旧还是那个踏实、执着、认真的艺术践行者。不畏喧嚣、孜孜以求,坚守心中那片纯净的创作乐土。当下,实为书家难得的修为。

如今,在“风景这边独好”-纪念毛泽东诞辰120周年吕建德书法展开幕之际,有幸受邀为其展览和即将出版的作品集作序,回望与建德多年师友情谊,其人其书使我甚为感佩。以其性情与修为,加之对书法艺术的灵透参悟,期待他以更加饱满的精神气质,更好的诠释书法这门古老的传统艺术。

作者:孔德懋 孔子第七十七代孙

文化建设的一件盛事-《《论语》-吕建德小楷书法》序

由孔孟之乡著名书法家小楷手书儒家学说中最为伟大的典籍《论语》,并由我国以出版线装书闻名全国的扬州广陵古籍刻印社印刷出版,可谓是一种填补空白式的创造性的劳动,也是中国文化建设上的一件盛事。

孔子是我国两千五百多年前伟大的思想家、教育家和著名的政治活动家,也是儒家学派的创始人。他的学说,他的思想,世代常青、历久弥新,不仅影响着中国的历史进程,也影响着我们的民族精神。司马迁这样评价孔子与孔子的思想:“天下君王至于贤人众矣,当时则荣,没则已焉。孔子布衣,传十余世,学者宗之。自天子王侯,中国言六艺者折中于夫子,可谓至圣矣!”尤其是在我们跨入新的世纪的重要时期,孔子的学说与思想,更加成为了我们必须继承与发展的宝贵的精神财富。而他那体现了人类精神“永恒的范畴”(列宁语)的理想、智慧与思想,就集中地展现在了《论语》之中。

这部《论语》的小楷手书者吕建德先生,现任山东济宁市孔孟书画院院长,中国书法家协会会员,国家一级美术师。其书法作品师古而不泥,具有强烈的个性和时代风尚。所作行,草,淋漓洒脱,妙趣横生,大字榜书英挚雄浑,神完气足。其小楷尤精,在继承王羲之《黄庭经》、《乐毅论》、王献之《玉版十三行》的基础上,又汲取钟縣《荐季直表》及明清小楷的风韵,更显得古朴中有逸趣、典雅中见凝重,给人以清丽,洒脱之美的享受。吕先生选用的是由中华书局出版的杨伯峻先生加注的《论语译注》版本。书写采用有纵无列,自然断句,章节之间空一格的布局方法,自然而和谐,让人在阅读《论语》的同时,还可以欣赏到精美的书法艺术。

值得一提的是,有识之士武广华先生为这部书的出版,给予了大力的支持与帮助。

(原载广陵书社《《论语》-吕建德小楷书法》2003年8月出版)

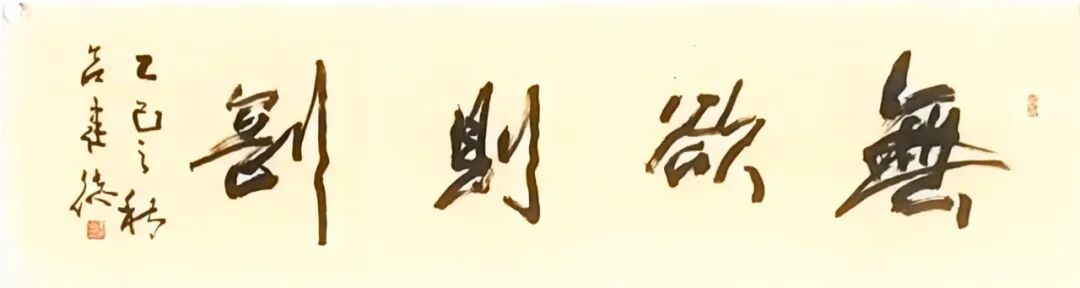

笔墨惟于草书妙-吕建德的书法印象

王立强 著名评论家

正月初八,锋利学兄与诗人商泽军先生踏雪而至,同访吕建德先生,我应邀作陪,席间,建德先生出示书法新作,大家遂建议他举办个人书法展览,并同表支持。日前,建德先生再度邀我,一起去看了正在装裱的展品,使我有幸提前大饱眼福。

欣赏吕建德先生的书法,尤其欣赏草书乃是一种享受。

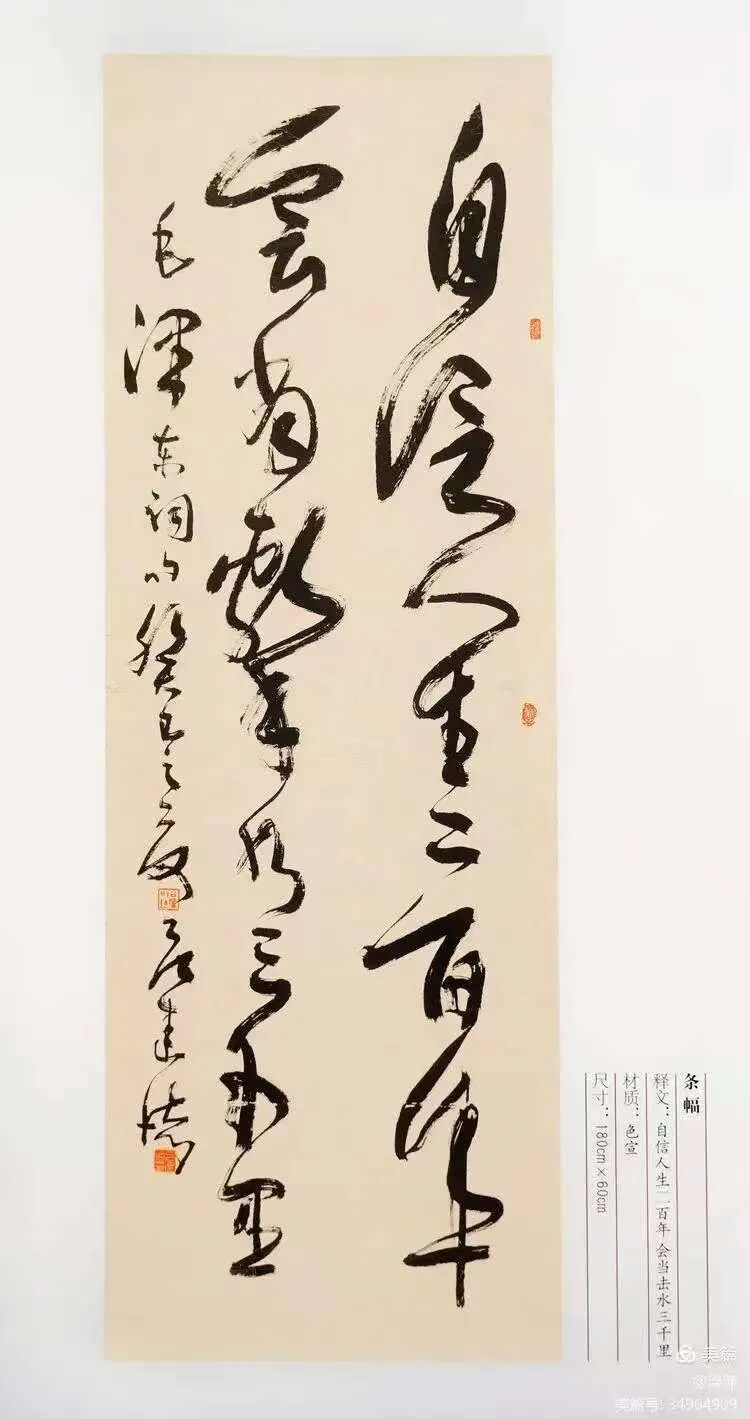

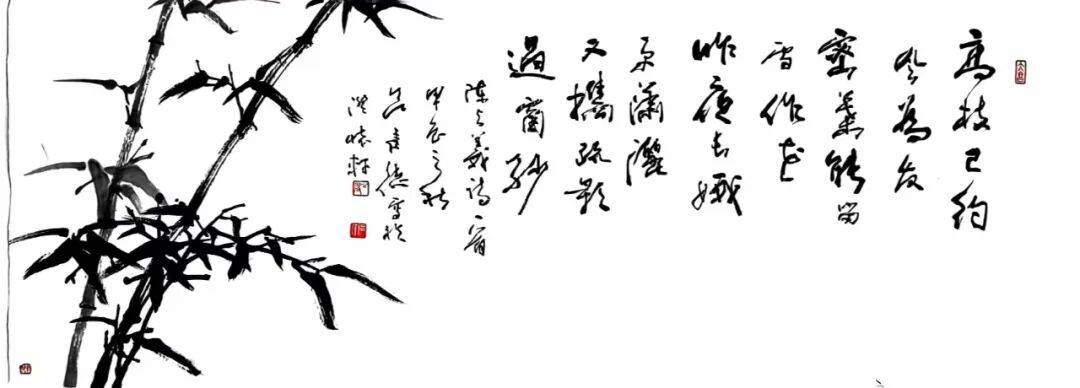

就我所知,草书成为一种书体大约始于“二王”,至于大行于世,则在唐代。草书最初多出现于“帖”,即往来的通信,这就说明草书是日常书写时为图方便快捷而形成的。建德先生的草书,不是机械地顺应草书的历史惯例,延续经典的模式.而是追本溯源,深造高古,径直从草书的源头,引一泓活水浇灌自家园地,既合于古,又适乎今,在表现草书书体个性的同时,又表达了自己的书法个性,从创作中获得纵心奔放、恣意豪迈的精神体验。因此,他走的是一条“草书写我”的路径。

15年前,建德先生曾晋京在民族文化宫举办“吕建德书法展”,他是第一个冲出孔孟之乡,到北京举办个人展览的书法家。当年,他以他的勇敢和书法作品,赢得了广泛赞誉以及诸多著名书法家的好评。曾任中国书法家协会主席的沈鹏先生称赞他的书法:“古不乖时,今不同弊。”李铎先生以为其作品:“遒媚洒脱,风格清新。”权希军先生也给予“刚柔相济,道丽天成”的评价。欧阳中石先生观其书法后题写道:“善假于人者智,能集于人者博,善匿己者明,能胜己者成,公度先生知此,能无所成乎。”

建德先生,字公度,号遗韵斋主,现任济宁孔孟书画院院长,是国家一级美术师,中国书法家协会会员。我与建德先生结缘也快二十年了.当初,他在任城区文化馆馆长任上,被评为济宁市首批专业技术拔尖人才,我因工作所需,负责对拔尖人才进行专题报道,因此,得以与建德先生认识并成为朋友。建德先生原本从事音乐专业,他酷爱音乐,吹的一手好笛子.是中国民族管弦乐学会的会员。笛子和毛笔同为竹子之身,对建德先生而言,恰如左右手.一手吹出的是妙曲,一手写出的是好字。1999年,当中国教育电视台采访建德先生时,聪明的编导很好地把握了他对音乐与书法的双层喜爱,所拍电视专题片便取名为《乐韵墨魂》,报道的重点自然也是建德先生的书、乐艺术。多年来,建德先生于书法中融入音乐的元素,在音乐里借鉴书法的成分,并且将两者进行了很好的结合,可谓是相得益彰,互为浸润。今夏即将在山东省美术馆展出的“吕建德书法展”就取名“墨之韵”,可见,他的书法是与音乐分不开的。

据建德先生说.自晋京展览归来,15年间他一直醉心于草书,潜心草书的学习与创作,既习古,又读今,心不厌精,手不忘熟。一部《林散之书法选集》置于案头十余年,林散之等前辈大家的成功实践为他提供了一份草书的当代“译本”。著名书法评论家周俊杰先生在看到他的草书作品集后,欣然题词:“涉足草书者当有大气魄,大才华.而时下极少,故愈感先生书之难得也。”

草书作为艺术有其独特之美,或云奔蛇走,骤雨旋风,或藤悬槎蹙,虫网络壁,俱有佳处,所以张旭有“癫”之名,怀素得“狂”之誉。草书虽常“癫”且“狂”,但大体不悖其字的原有笔势,历代名家草书心手相师.意之所至.

笔随意行,即使酒酣挥洒,也能“醉里得真如”,因为身醉而心醒。建德先生嗜好杯中物,常常利用酒后的状态作书。书之者寓情达意,读之者赏其形神二美,草书之为艺术盖其是耶?

书法是线条的艺术,书法的线条应象“钟表中常运的发条”,而不可似“汤锅里煮烂的面条”,这个比喻告诉我们书法是“力的艺术”。线条的力感,是草书艺术的生命。草书的线条不仅要有形状上的区别,方向上的不同,而且还应有疾涩、润燥、扁圆、质感、力度等多方面的差异。草书的线条千奇百怪、变化莫测,最能表现出一个草书家微妙的内心感受。宋代米芾曾说:“得笔则虽细如髭发亦圆;不得笔,则虽粗如椽亦扁。”可见线条的美不在于粗细而在“圆”。“圆”则“粗而不重,细不为轻”,劲健而有活力;“扁”则呆板僵滞,不给人以美感。建德先生的草书抑扬顿挫,流畅飞动,提按起伏,满纸云烟,虽寂然无声,却有音乐的旋律,这恰恰是他的草书备受人们喜爱的重要原因之一。

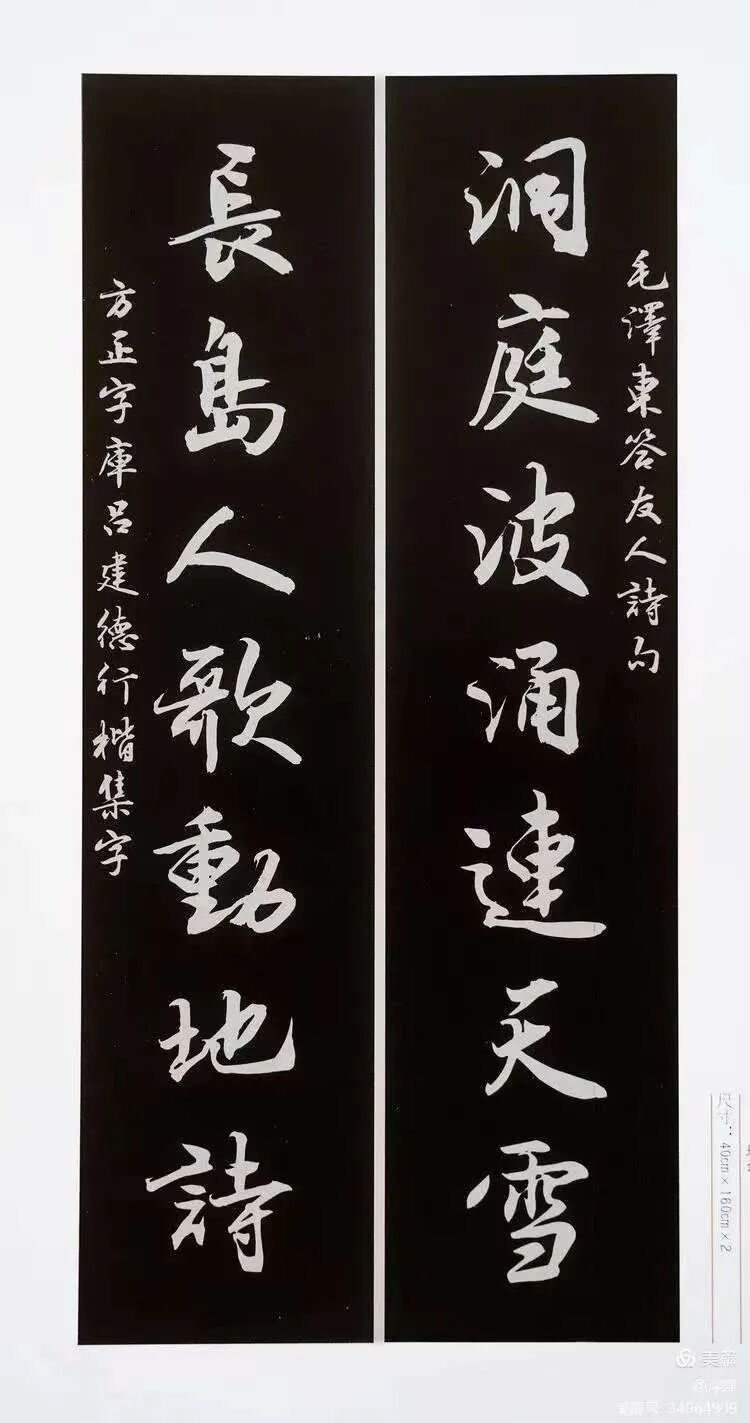

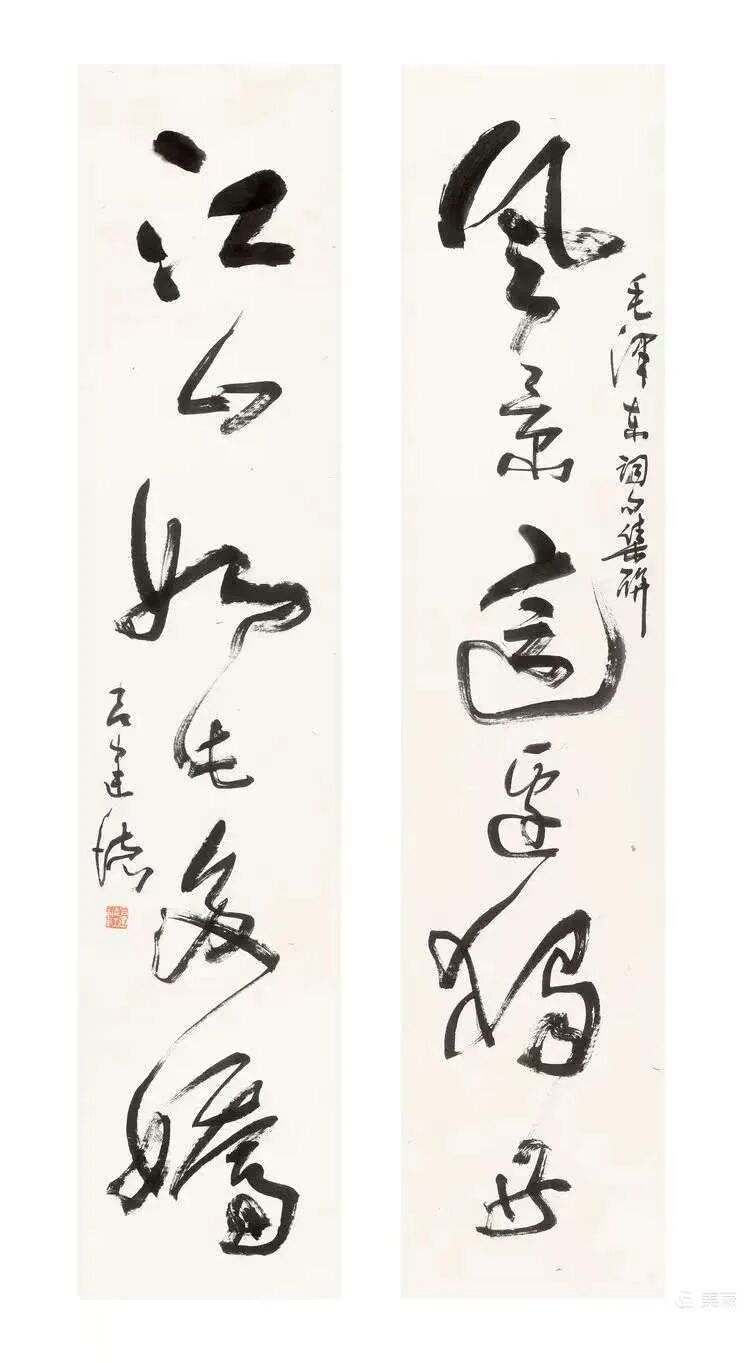

建德先生的书法运墨灵活,其水墨之美主要表现在巨幅的对联作品中,通篇墨色多变,浓淡、轻重、枯润、明暗、薄厚、清浊完全不同,给观者以视觉上的调节,使人感到其笔墨充满欢乐,生机盎然,似被赋予了生命,欣赏者从中能够感受到心胸畅快,情绪陶然。“字之巧处在用笔,尤在用墨”。经过多年的探索,他基本上掌握了笔与墨的变化.笔以墨来显现,墨以笔为寄托。他还学习当代草圣林散之先生,每作草书常用长锋饱蘸浓墨后,复蘸少许清水,笔画之间,墨色沉着,淋漓氤氲之气如春雨扑面。墨色的起伏变化是一种节奏的艺术,一幅用墨的佳作常常会“墨分五色”,起伏跌宕,使人如闻清音。

建德先生的书法众体兼妙,惟草书开合有致,独具韵律之美,我观其草书,深感其中韵律之美,似大小字插于高低音区间,抑扬顿挫,长短节奏,各极其致。其点线变化的重要意义在于有“调”,单是黑白二色.由简单进化到复杂,由单声部进化到多声部,融入了丰富的节律感觉。建德先生书法作品的多元.多样和多向性同音乐韵律有关。青年时代,从事音乐的经历,给了他极大的帮助,无限丰富的音乐生活中某个亮点与书法相碰撞的时候,便触发最初的火花.酝酿出最初的灵感.好比乐曲旋律最初的萌动,或者交响乐的“动机”,这也许就是答案。

书法是视觉的艺术.我以为欣赏书法作品也有一个学习和认识的过程,不能限于用传统的思维方式.分析点线变化.章法完整,字的结构等等,应以寻求真善美的求索精神,在发扬光大传统书法美学之中,求新,求变,形成我们的时代特征。建德先生正是这样一位有才能的书法家,他善于把握从传统到创造的转化,形成自己独特的风格。

欣赏草书艺术,是一种高尚的艺术享受。《全唐诗》中没有吟咏楷书之作,而竟有五十七首诗篇赞美草书。在中国的书法史上,也只有“草圣”而无“篆圣”、“隶圣”之说。“观书如览胜,草书艺术的妙趣未必能一目了然.历险至深者始见奇观。

观吕建德书法近作,特别是草书作品,我深为其书法艺术所震撼,大到两米多长的巨幅草书八条屏《李白草书歌行》,小有尺牍扇面,无一不精。我徜徉在吕建德的书法作品间,看的就是真,就是美!因为对于真的研究和发现必定与美相一致。如果他的书法以展览的方式向世人展示,能感动人,教化人,享受于人,我愿足矣。作为朋友.亦祝建德先生能够一变古法,雄秀独出。

(原载《羲之书画报》2006年12月1日)

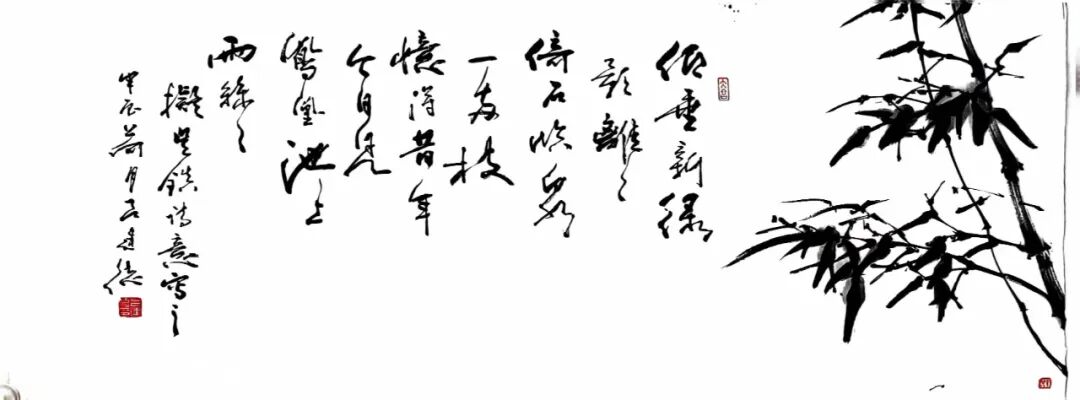

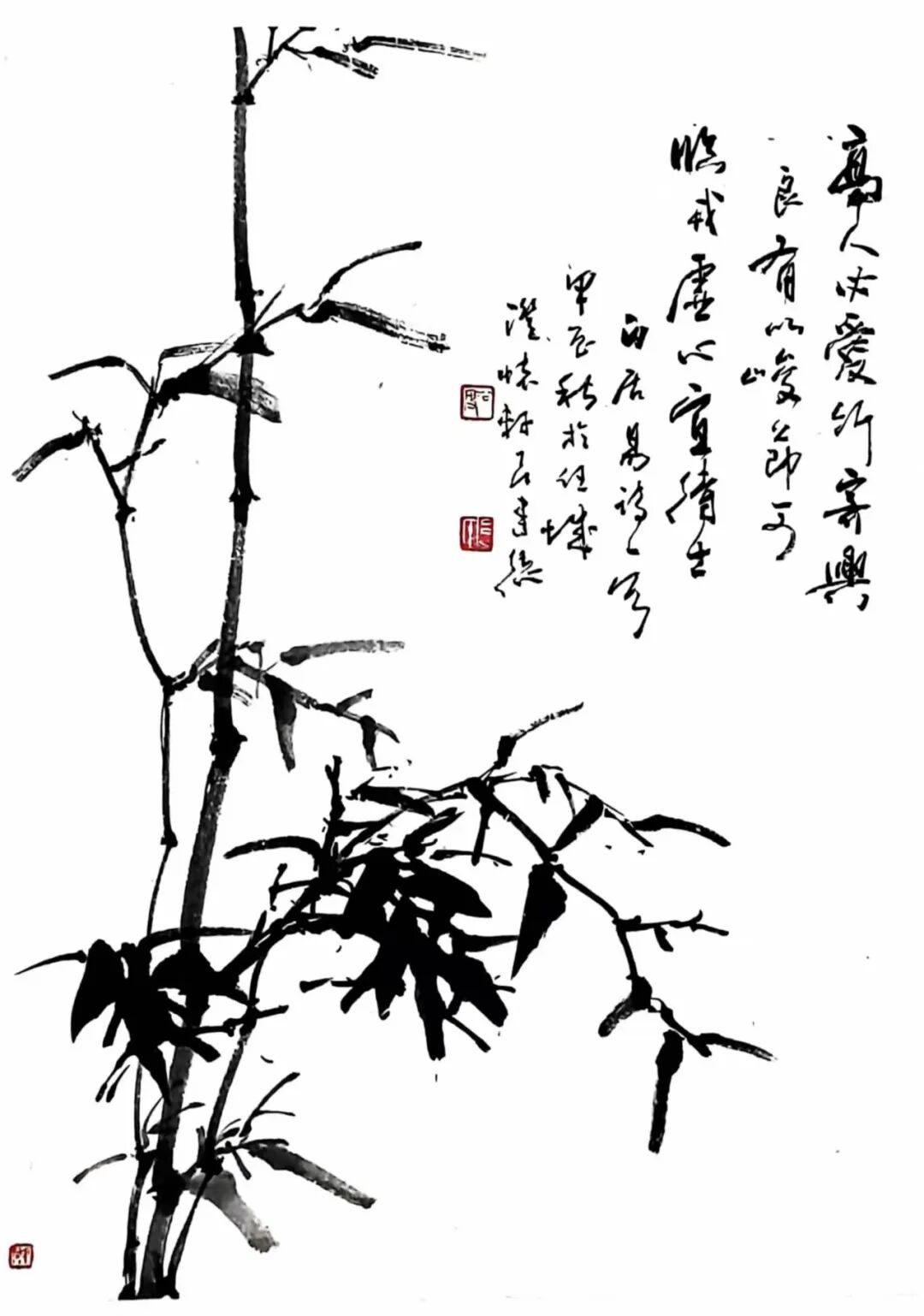

吕建德画竹

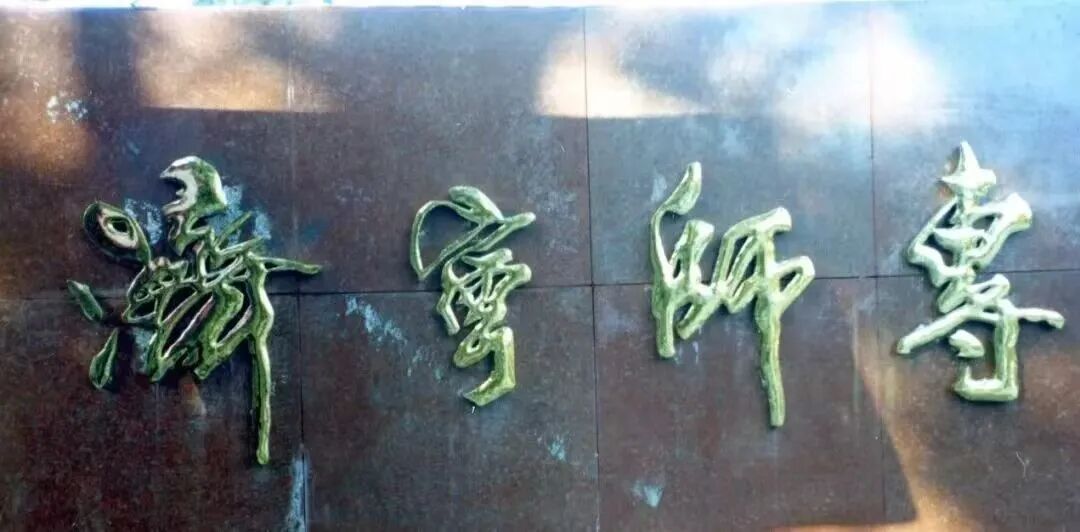

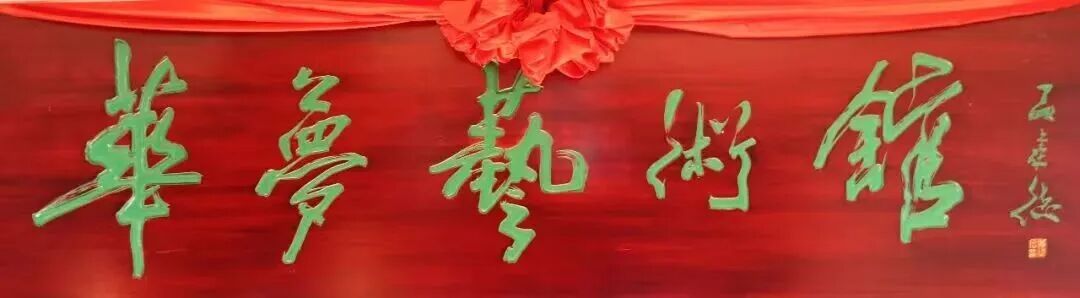

部分匾额题写