作为济宁人,从小就知道济宁(现为任城区)有个太白楼。记得小学五年级时写过一篇作文《我爱太白楼》,被济宁市北门大街小学(现为任城区北门里中心小学)放在橱窗里展示。那时的我把太白楼看得像北京天安门那么至尊神圣。我后来执意报考济宁一中初中部(按划区应报考济宁二中),也与当时的“一中”校址紧靠太白楼有关。而对李白与太白楼的关系和李白在济宁留下的诗文及做出的贡献,也只是略知一二。直至近期读了中国文史出版社(2023年2月)出版、张自义编著的《诗仙李白在济宁》,才具体了解从唐玄宗开元二十四年(736)到唐肃宗至德元年(756),约20多年的时间里,济宁为李白提供了居住、生活、远游、交友和施展才能的优越条件与环境,李白为济宁做出了无与伦比、空前绝后、不可替代的贡献。在李白的眼里、心里、诗里、文章里,东鲁济宁是个“美得很、信得过、展抱负、施才华、有魅力”的“第二故乡”;他在东鲁济宁形成了创作高峰,留下了不朽诗篇,注入了精神印记,提升了城市知名度。我将其概括为“济宁‘诱惑’了李白,李白‘照亮’了济宁”。

济宁市李白纪念馆 全景外观

张自义20世纪60年代毕业于山东大学中文系,曾任中共济宁市委常委、主持宣传部工作,后当选济宁市政协副主席,他对“孔孟之乡,运河之都,文化济宁”的优秀传统文化有着深入而独到的见解。他积多年研究的资料、倾注余热之力编著了《诗仙李白在济宁》,将其分为上下编。上编为《李白其人,寓家济宁》,介绍李白的有关情况;下编为《诗酒英豪,醉歌济宁》,注释品评李白写于东鲁济宁的诗79首、文5篇。此书构思科学,布局严谨,合理吸收了近、现代以来研究李白的成果,在前人的基础上有新的见解和发展。尤其在李白诗文注释、句解、赏析上,深入浅出、层次分明,环环相扣、扣人心弦,增强了对诗文理解的深刻性和生动性。书中对李白寓家东鲁济宁何处等有争议之处,考证分析充分、全面、辩证,给人以信服之感。济宁人读此书,更能增添家国情怀和对故乡及李白的亲近感。

一、济宁何以“诱惑”李白,使其将济宁作为“第二故乡”

李白与东鲁济宁的深厚缘分,堪称唐代文学史上的一段佳话。他在此定居20余年,娶妻生子,漫游吟咏,将济宁视为“第二故乡”。书中介绍,李白以东鲁为中心,漫游山东和全国各地,仅在齐鲁,他就到过40多个县。山东的名山大川、佛寺道观、名胜古迹,如泰山、崂山、峄山、鹊山、华不注山、灵岩寺、徂徕山、汶水、泗水、黄河、大海、鹊山湖,以及兰陵美酒,汶水紫锦鳞,鲁郡的酸枣霜梨,任城的蒲草、桃花,单县的孟诸、琴台,兖州的尧祠、石门等,都留下李白的身影和壮美的诗篇。由此清晰看出李白对济宁(齐鲁)这片土地的深厚情感与归属感,窥见东鲁济宁这座古城对李白的“诱惑”,多个维度反映出济宁成为李白的“第二故乡”。通过诗文与史料的互证,我们看到的不仅是一个浪漫不羁的诗人,更是一个在济宁土地上扎根、生长、眷恋的普通人。这种矛盾中的统一,正是李白与济宁这段缘分的独特魅力。

邹城峄山“峄阳孤桐”刻石,因李白登临峄山并作诗篇《琴赞》而立

从唐朝的强盛,到东鲁的安定繁华,为李白在济宁扎根,将其作为“第二故乡”打下坚实基础。书中指出:“伟大的天才诗人李白,他的横空出世,有赖于盛唐的肥沃土壤和气候,也就是盛唐的社会环境。”盛唐是个什么样子呢?杜甫在《忆昔》里写道:“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室,稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出……”。这说明盛唐老百姓安居乐业,物资丰富。在唐代特别是盛唐,由于国家统一,经济繁荣,政治开明,文化发达,南北文风融合,对外交流频繁,社会充满自信,中华大地才能处处有诗的咏唱。盛唐时,社会安定,交通方便。在全国范围内,水陆交通便捷。除固有的黄河、长江等水道外,在隋炀帝开凿运河基础上,唐代又继续疏通河道,起到了沟通南北的重要作用。唐人往南方去,从黄河乘船至汴州,转入运河到南方各地。唐时陆路交通也极为便利,道路四通八达,加之社会富裕,出门漫游甚为通畅。

正是在这样的大背景下,李白举家从湖北安陆来到山东东鲁济宁。贺知章从弟贺知止在县城任县令时,李白应邀为其写了篇《任城县厅壁记》,文中赞颂贺知止高尚情操“温、恭、克、修”,“俨硕有力”;又赞其施政精准,如百步穿杨和庖丁解牛那样,准确无误,恰到好处,既不过宽,也不过猛,做到宽猛相济;既不过急,也不过缓,做到急缓适中。再赞其经过“肃而教之”“惠而安之”“富而乐之”三年的教化,使社会发生了大的变化,呈现出社会安定和谐、人民安居乐业的社会局面,男耕女织,和乐如春;权豪黠吏,改恶从善;百姓互助,“扶老携幼,尊尊亲亲,千载百年,再复鲁道”。以致让李白感叹:“非神明博远,孰能契于此乎?”这一方面说明,盛唐时“为官一任,振兴一方”;另一方面说明,盛唐时的各地包括东鲁任城呈现一种安定、祥和、繁荣的社会景象。这既描绘了唐代李白、杜甫等伟大诗人能够写出流芳后世不朽诗篇的社会背景,又反映出李白经过亲自考察而决定扎根东鲁,视济宁为“第二个故乡”的思想基础和社会基础。李白除赞颂任城县令贺知止外,还专门写诗赞扬了兖州县尉王少府、金乡县令范金乡、卸任的任城县令李阳冰(李白的六叔)等济宁官员,赞语大同小异:执政清明、民众爱戴。正如李白在《赠瑕丘王少府》中所说:“一见过所闻,操持难与群。”意指对瑕丘(东鲁兖州)之地,耳听为虚,眼见为实。今日目之所及,社会风气比听到的情况更好,精心掌管治理,为民除害,为众造福。

从齐鲁深厚的文化底蕴,到东鲁“有朋自远方来,不亦乐乎”的人文环境,为李白在济宁建“安乐窝”,以寻机“西归去直道”创造了条件。书中提到,对于李白的思想,学界众说纷纭,莫衷一是,“像一个大杂烩”。李白的思想虽然复杂,但在其形形色色的思想中,有一种主导的思想是“身在江湖,心在魏阙(魏阙即朝廷的代称)”。他在初居湖北安陆时写的散文《代寿山答孟少府移文书》中,把这一理想志向说得更加具体:“达则兼济天下,穷则独善一身。……申管晏之谈,谋帝王之术。奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一。”这就是说,他要像管仲、晏婴一样做帝王的辅弼大臣,为国建功立业。而“达则兼济天下,穷则独善一身”则是孟子名言,儒家经典,东鲁济宁即儒家思想的发源地;管仲、晏婴也是齐国的(辅弼)顾命大臣。可见,李白对齐鲁文化了如指掌,加之东鲁济宁是“有朋自远方来,不亦乐乎”“好客山东”的源头和主要传承者,这就坚定了他在济宁建立“安乐窝”,以此辐射齐鲁大地乃至全国,一旦有机遇,便“西归去直道(去西安入朝)”的想法。

李白的这一想法在他于东鲁济宁创作的多首诗中均有展露。他在初到东鲁写的《五月东鲁行答汶上翁》中说:“顾余不及仕,学剑来山东”“我以一箭书,能取聊城功”“西归去直道,落日昏阴虹”。回顾李白的人生轨迹,他25岁出蜀,辗转湖北、江西、江苏、河南、山西等地,直至此时,仍未寻得出仕机会,便决定在东鲁定居学习剑术,等待时机。他对汶上翁的嘲笑不屑一顾,故而借鲁仲连事迹自比,“我以一箭书,能取聊城功。终然不受赏,羞与时人同。”鲁仲连的故事发生在山东,这更增添了李白以其自喻的情感共鸣。他认为,尽管当时有政治黑暗之处,仍坚守“直道”展现自己的政治才能与抱负。

李白在东鲁居住一段时间后,天宝初年,由道士吴人筠推荐,唐玄宗召他进京,命他供奉翰林。不久,因权贵谗言,被排挤出京。回到东鲁后,便写了一首给从弟李冽的五言古诗《赠从弟洌》,通过典故述事将诗人当时进退两难的矛盾心情和憎恶仕途而又欲罢不能的苦闷,刻画得淋漓尽致。李白对自己在长安供奉翰林生活进行了总结:“献主昔云是,今来方觉迷。”对唐王朝的腐朽黑暗有了比较清醒的认识。但理想并未“熄灭”:“傅说降霖雨,公输造云梯。羌戎事未息,君子悲涂泥。报国有长策,成功羞执珪。无由谒明主,杖策还蓬藜。”如果皇帝重用我,既能起到傅说那样发挥“及时雨”的作用,也能像鲁班那样施展造云梯的才能。现在西部羌戎扰边战事不息,人民生活极端困苦,如能实现自己“扶社稷、济苍生”理想,便功成身退,不求封赏。如今无缘拜见皇帝,不能游说万乘,理想无法实现,政治之路堵塞不通,只能拄着拐杖退隐山林。然而诗结尾“他年尔相访,知我在磻溪。”表明李白要学姜尚垂钓磻溪,“愿者上钩”,引以明君赏识,等待时机,施展政治抱负。李白写于东鲁金乡的五句诗《金乡送韦八之西京》,只有40字,充分表达了诗人既感到政治理想破灭,又在胸中燃起理想火苗的矛盾心理,仍幻想有一天皇帝再起用他。诗中用“狂风吹我心,西挂咸阳树”,形象具体地展现诗人对“长安”的思念,可谓“身在江湖,心存魏阙”。

从家族根基,到家庭温情,为李白在济宁享受人间烟火,无后顾之忧,“好入名山游”专注创作,提供了栖息之所。李白一生漂泊,却在济宁实现了罕见的“稳定性”——家族、家庭、田产、社交网络均在此建立。李白携家迁移东鲁,在济宁安家的直接“诱因”,是当时李白的六叔李阳冰任任城县令,兄长在中都(今汶上)当县令,族弟李凝在单父(今单县)当主簿,从祖在济南当太守,另外还有几个族兄弟也在鲁地做事。李白前来投靠家族亲人,建立“栖息之地”,一方面有益于他的政治进取,另一方面可以借助亲戚关照家室。李白时值年富力强的36岁,丰富的社会阅历,自幼博览群书,使他的文学创作已达到炉火纯青的地步。但他还是向往遍游祖国的大好河山,以便在文学创作上有更大发展,同时期盼有朝一日荣登朝堂。妻儿在此有家族亲人照顾,他也可走得安心、放心。李白在《任城县厅壁记》中以磅礴笔墨描绘济宁:龟鳞交错的河网,舟车四通的盛况,称其“万商往来,四海绵历”。对“好入名山游”的李白而言,以此为基地,北抵燕赵、南下游吴越、西赴长安皆十分便捷。这种中心位置,既解除了家庭后顾之忧,又完美契合了他“仗剑去国,辞亲远游”的人生志趣。

表面看来,李白是个游山玩水、饮酒作诗、结朋交友、心在“魏阙”的人。实际上,李白也是个热爱家庭,对妻儿负责的人。李白一生与四个女人生活过,与许夫人和宗夫人正式结婚,还有与刘氏和鲁一妇人合住。李白与许氏生有一女一男,女儿名平阳,男儿名伯禽;与鲁女生有一子,名颇黎。李白对妻儿的爱戴,也是以济宁之“家”作为“桥梁”和“纽带”。因刘氏不能贫贱相守,不爱“家”,加之品行不端,李白便毅然决然地与她“诀”离(《李翰林集序》),并骂她“会稽愚妇”(《南陵别儿童入京》)。李白在《咏邻女东窗海石榴》一诗中赞美和倾慕邻家的女子,说因见不到这位邻女,便“愿为东南枝,低举拂罗衣,无由一攀折,引领望金扉”。据此有人推测那位“邻女”是“鲁一妇人”。李白的《寄远其十》,通过笔下的山东丝绸和西域文字,表达了对妻子许夫人的深切思念与情感。诗中“行数虽不多,字字有委曲。天末如见之,开缄泪相续。千里若在眼,万里若在心。相思千万里,一书值千金”的语句,堪称爱情的赞歌。

李白在《寄东鲁二稚子》中深情写道:“我家寄东鲁,谁种龟阴田?娇女字平阳,折花倚桃边。小儿名伯禽,与姊亦齐肩”;在《送杨燕之东鲁》云:“儿子鲁东门,别来已经年。因君此中去,不觉泪如泉”;在《赠武十七谔并序》云:“爱子隔东鲁,空悲断肠猿。林回弃白璧,千里阻同奔。”这些诗句充满家常温情,展现了他作为普通父亲的一面。也说明济宁给了他一个真正的“家”。李白在《送萧三十一之鲁中兼问稚子伯禽》说:“高堂倚门望伯鱼,鲁中正是趋庭处。我家寄在沙丘旁,三年不归空断肠。”表达在外三年没有回家,常常思念儿子和家庭的心情。李白《东鲁门泛舟二首》中描绘了“轻舟泛月寻溪转,疑是山阴雪后来”的闲适画面,洋溢着家庭温暖、田园趣味的日常生活,为常年漂泊的诗人提供了难得的心灵栖息地。

从山水之美、诗情画意,到酒楼胜迹、豪饮之地,为李白在济宁展示诗歌创作才华,提供重要灵感和理想之境。《诗仙李白在济宁》中说:“李白的山水风景诗,表现了他对大自然的热爱,对祖国河山的热爱,但真正的目的,是‘壮心魄’‘清心魂’,是取得灵感和形象,以抒写他的壮志豪情,以挥斥他的忧苦愤懑。”东鲁济宁乃至齐鲁大地恰恰给予他这种理想之境。所以,在李白的笔下,有“北眺崿嶂奇”“千峰争攒聚”“天门一长啸,万里清风来”的泰山,“兹山何峻秀,绿翠如芙蓉”的华不注山;有“黄河之水天上来”“窈窕人远山”的黄河,秋波滚滚的泗水;还有崂山的奇幻,峄山的孤桐,鹊山的翠峰,汶水的浩荡,鹊山湖的月色,兖州的尧祠、石门,单县的琴台,曲阜的山枣山梨,任城的蒲草、桃花等壮美的诗篇。

李白游泰山诗碑(泰安岱庙内)复原

开元二十四年李白携家来任城,寓贺兰氏酒楼,位置在今济宁市任城区青莲胡同内。至于今存的太白楼,实为明洪武二十四年狄崇用修城墙剩余的砖石物料所建。1952年因破败不堪,被拆除又重建今楼。走进今天的太白楼——济宁李白纪念馆展厅,“诗酒英豪”四个大字赫然映入眼帘。即是说,李白的诗与酒都是杰出的超群的“豪”。郭沫若在《李白与杜甫》书里,曾经作过一个统计,李白诗文总共是1500多首(篇),其中说到饮酒之事的共170多首,占了16%强。杜甫在《饮中八仙歌》云:“李白斗酒诗百篇,长安市上酒家眠。天子呼来不上船,自称臣是酒中仙。”生动描绘了李白饮酒后文思泉涌、才华横溢的景象,以及他狂放不羁、傲视权贵的个性。东鲁济宁酒楼居多,酒也好,且酒友多,为李白成为“诗酒英豪”营造了浓厚氛围。正如李白从济宁漫游兰陵(今临沂兰陵县)所作《客中作》云:“兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光。但使主人能醉客,不知何处是他乡。”也如杜甫所写《赠李白》云:“秋来相顾尚飘蓬,未就丹砂愧葛洪。痛饮狂歌空度日,飞扬跋扈为谁雄。”突显李白与杜甫在济宁相遇饮酒后,杜甫“酒后吐真言”,李、杜挚友间的真情实感。李白在济宁一带结交了包括“竹溪六逸” (孔巢父、韩准、裴政、张叔明、陶沔)在内的众多文人名士。他们隐居徂徕山,酣歌纵酒,吟诗作赋,这种高雅而自由的文化圈子,对李白而言是极大的乐事和精神享受。

二、李白何以“照亮”济宁,将自身塑造为文化地标

济宁以其魅力“诱惑”李白在此长达23年的居住和创作,李白以其生花妙笔和传奇人生反哺了济宁。济宁从一个地理名词,升华为一个充满诗酒风流、文人傲骨、承载盛唐气象的独特文化地标。可谓李白用其人生、诗篇和名声“照亮”了济宁这座城市。

以身为炬,将人生最宝贵的时光“照亮”济宁。作为中国历史上最伟大的诗人之一,李白长期居住在一个地方,这本身就是该地无上的荣光。济宁因“李白家居之地”而闻名于世,吸引了后世无数文人墨客前来寻踪凭吊。况且,李白在济宁不仅是居住,而是用其人生最宝贵的时光,用其全部的生命热情——他的家庭、他的诗歌、他的友谊、他的美酒——来生活、创造和热爱。正是这种全身心的投入,使得济宁因他而熠熠生辉,千年不灭。对于济宁而言,李白不是过客,而是归人;对于李白而言,济宁不仅是寓居之地,更是他精神漂泊中一个温暖而坚实的港湾。在《寄东鲁二稚子》中,李白深情地写道:“南风吹归心,飞堕酒楼前。楼东一株桃,枝叶拂青烟。此树我所种,别来向三年。”这份对济宁、对家园、对子女的深切思念的情怀,是他情感地图上最亮的坐标,将他的个人生命史与济宁的土地紧密相连。这段相互成就的缘分,无疑是为济宁注入的“诗仙之家”的温情底色,是历史留给这座城市最宝贵的文化遗产。

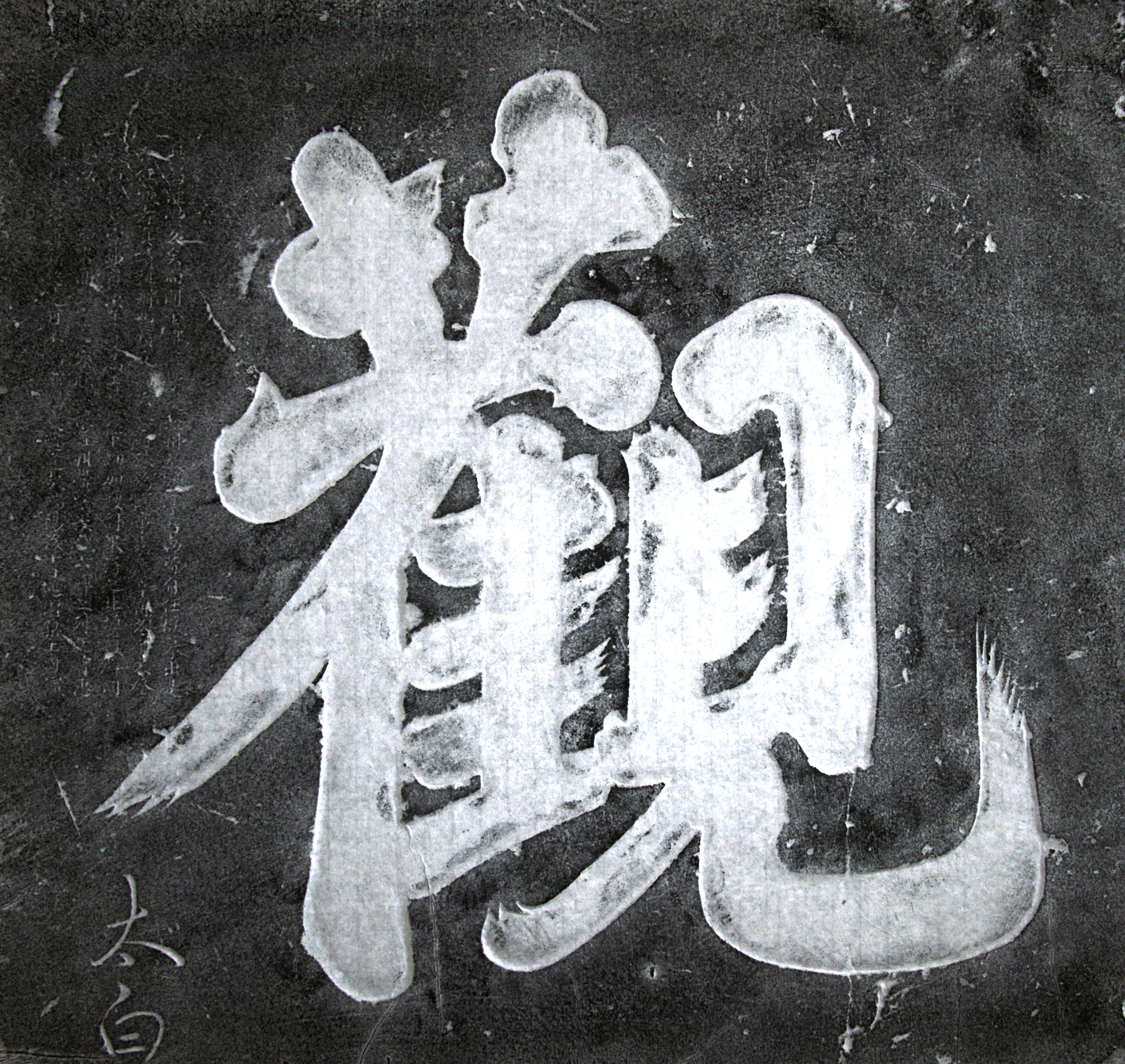

李白手书“观”字碑拓片

以诗为光,用不朽诗篇和“诗仙”气质“照亮”济宁。济宁时期是李白诗歌艺术的高峰阶段。他一生创作与东鲁济宁有密切关系的诗文80余首(篇)。这些诗文,大多是经典名篇。济宁是当之无愧的李白经典名篇的诞生地之一。李白用他那天才的笔触,使济宁及其城市、山水、遗迹因诗而名,将其自然景观提升为文化景观,让济宁的一草一木、一砖一瓦,浸润在盛唐的浪漫诗情中,至今仍在语文课本和人们口中传诵。李白登泰山、峄山、华不注山,畅游泗水,在兖州、任城、汶上、金乡、曲阜、邹城、单县等地留下了大量足迹,他触景生情创作的诗文,如同一部盛唐时期济宁的“文旅广告”,让这里的山水、风情因他的诗句而拥有了不朽的灵魂。在《任城县厅壁记》中,他点明任城的地理位置和历史地位“鲁境七百里,郡有十一县,任城其冲要。东盘琅琊,西控钜野,北走厥国,南驰互乡。青帝太昊之遗墟,白衣尚书之旧里。”盛赞任城“土俗古远,风流清高,贤良间生,掩映天下”,这堪称最早、最权威的“城市宣传文案”。《梦游天姥吟留别》是李白最伟大的游仙诗之一,开头便点名“海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求;越人语天姥,云霞明灭或可睹。”而这首诗的创作背景,正是李白即将离开东鲁,南游吴越之时。可以说,是从济宁出发的决意,催生了这首千古绝唱。

在济宁,李白将“诗”“酒”“仙”三者完美结合。太白楼就是他诗酒人生的最佳舞台。人们来到济宁,不只是看一座古楼,更是追寻那种“天子呼来不上船,自称臣是酒中仙”的洒脱气概。李白的“诗仙”气质和豪放不羁的个性,为济宁这座城市注入了浪漫、洒脱的文化精神。这种精神与儒家文化、运河文化、水浒文化等交织相融,丰富了济宁的文化内涵。

以友为桥,用盛唐最顶尖的文化目光“照亮”济宁。济宁时期是李白交游极为活跃的时期,他在这里构建了一个高层次的文化朋友圈。李白与杜甫这两位中国诗歌史上最璀璨的“双子星”,在济宁及周边的多次相遇相游,一同寻仙访道,饮酒赋诗,是济宁历史上最辉煌的文化事件。两位顶尖诗人的思想碰撞和诗歌唱和,仿佛两道极光交汇,照亮了当时的文坛,也照亮了后世千年。关于李杜相遇,闻一多先生说:“在我国四千年的历史里。除了孔子见老子,没有比这两个人的会面更重大,更可纪念的。”李白与杜甫“醉眼秋共被,携手日同行”兄弟般的情谊,是千古传颂的友谊赞歌。在现行的李白诗歌中,直接写杜甫的诗有两首,一是《鲁郡东石门送杜二甫》,一是《沙丘城下寄杜甫》,这两首诗都是写于济宁,加之李白与杜甫同游南池,也留下诗篇。鲁郡东石门、沙丘城、南池,均在济宁。这些都为济宁打上了“李杜相遇地”的崇高文化印记,为济宁注入了无与伦比的文化厚度,这在全中国都是独一无二的。

兖州区青莲阁,位于兖州城东泗河西岸金口坝之北,后人为纪念李白寄家东鲁而建。现建筑为道光年间重建。

以神为魂,塑造文化地标和精神印记“照亮”济宁。元代以后,济宁建有太白楼、青莲阁、浣笔泉、南池、太白湖等纪念建筑和景点,将李白符号化为地方文化记忆的一部分。李白的足迹使济宁的许多地方成为了重要文化地标。最著名的便是太白楼。此楼因李白居住于此,在此饮酒会友、挥毫赋诗而得名,至今仍是济宁最重要的文化象征。人们提到济宁,必提太白楼;提到太白楼,必念李白。这个过程,完成了李白文化与济宁城市身份的成功绑定。这座楼,不仅是建筑,更是一种精神象征——它象征着李白的豪放、洒脱与浪漫。今天,我们漫步走在济宁,走在太白楼下,感受到的不仅是历史,更是李白那穿越千年依然鲜活、依然能“照亮”人心的文化精神。

太白楼李白像

三、李白及其诗文在济宁优秀传统文化中的历史地位

济宁是著名的“孔孟之乡、运河之都”。在济宁以儒家文化和运河文化为主干的优秀传统文化大树上,李白及其诗文如同一枝最为瑰丽奇特的旁枝,它并非主干,却开出了与众不同的、惊艳绝伦的花朵。李白不仅是济宁历史上一位最重要的“过客”或“市民”,更是一位以其不朽诗文和精神气质,深度参与并重塑了当地文化基因的伟大诗人。他的存在,让济宁的优秀传统文化在庄严厚重之外,更添了一份飘逸与豪情,成为这片土地上不可或缺的、闪耀着独特光芒的文化符号。

李白文化丰富与补充了儒家文化圈。在济宁,儒家文化像是坚实的骨架,构建了社会的基本结构和道德准则;而李白文化则是流动的血液和不羁的灵魂,为这个结构注入了激情、想象与活力。儒家文化定义了“我们应该成为什么样的人”——一个有德行、有责任的君子。李白文化则提出了“我们还可以体验什么样的人生”——一个自由、奔放、充满无限可能的生命。正是这种深刻的互补性,使得济宁的文化底蕴不再是“独尊儒术”,而是成为了由“孔孟的庄严金”与“李白的浪漫紫”交织而成的、更加绚丽多彩的文明画卷。

李白记忆与运河记忆的融合。运河是济宁的“地利”,李白是济宁的“天时”,二者的成功融合,则成就了济宁的“人和”,让我们看到了一个完整、丰满、立体的文化生命体。李白记忆是“魂”,它赋予了这片土地以高度、灵气和浪漫主义的想象;运河记忆是“脉”,它赋予了这座城市以活力、包容和现实主义的根基。二者的成功融合,使得李白的仙气落了地,接上了济宁深厚的底气;运河的“俗务”开了天,拥有了直达云端的文气。运河文化为李白文化提供“土壤与舞台”,李白文化为运河文化注入“灵魂与诗性”。这种成功融合,让济宁既是脚踏实地、充满生活智慧的“运河之都”,也是神思飞扬、充满艺术气息的“诗仙第二故乡”。

李白文化与水浒文化塑造了“文武兼备,刚柔并济”的文化气质。李白文化追求个人自由与精神超越,他的诗歌充满浪漫主义色彩,展现了豪放洒脱、自由不羁的精神气质,代表了济宁文化中“文”的一面;水浒文化强调集体忠义与社会担当,梁山好汉的侠义精神,体现了鲁西南民风的刚健与豪迈,代表了济宁文化中“武”的一面。这两种文化,一文一武,一雅一俗,共同构成了济宁人既能吟诗作赋,又能仗义行侠的文化性格,共同塑造了济宁这座城市既有文人风骨,又有豪杰气概的独特气质。这种“文武兼备、刚柔并济”的文化底蕴,使济宁在中华文明中成为一座兼具浪漫诗意与侠义精神的代表城市。

当代陈大章作品《李白像》,江油李白纪念馆藏

李白文化的名片与当代价值。我们应该感谢张自义先生,他向我们展示的《诗仙李白在济宁》,使我们在济宁对待李白文化有了一个新的姿态,那就是:重新发现,高度重视,创造性转化,创新性发展。这部大作启示我们,必须跳出“李白只是一个古代诗人”的框架,将他视为济宁一笔活着的、富有生命力的文化财富。总的说来,济宁的李白文化,是一张被低估的“文化名片”。它不仅是历史的荣耀,更是当代城市发展的“软实力”引擎,与中华优秀传统文化的主体文化孔孟之道,与列入世界文化遗产名录的大运河文化,与“刚”性的水浒文化相得益彰,使济宁的文化叙事因此变得更加完整、动人和富有竞争力,共同构建了济宁不可复制的文化深度与吸引力。将李白文化从历史的尘埃中擦拭出来,让其成为城市品牌价值的“提升器”,文旅融合创新的“催化剂”,市民精神素养的“滋养源”,对外文化交流的“金名片”,这不仅是对历史的尊重,更是为济宁的未来注入一股永不枯竭的浪漫与创造力。

(作者:南兵军,齐鲁文化、运河文化、黄河文化研究学者)

2025年10月16日