承蒙张同力先生厚爱,在他的鸿篇巨著“书法集”付梓之际,委托我为其作序,作为老乡大哥,不揣冒昧,决定为张同力兄弟的书法艺术鼓呼几句。

刘熙载的《书概》说:“书,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰,如其人而已。”这段话可谓是“字如其人”的出处,即溯源的源头。张同力可谓是字如其人也!

我与张同力都是微山县人,都是喝大运河、微山湖水长大的。一方水土养一方人,我们之间自然有许多共同之处,可谓心心相印,心向往之。我们认识时间并不长,却有种相见恨晚的感觉。张同力不仅书法好,关键是人好。和张同力交谈,心旷神怡,如沐春风。他是一个纯粹的好人,德艺双馨,有口皆碑。

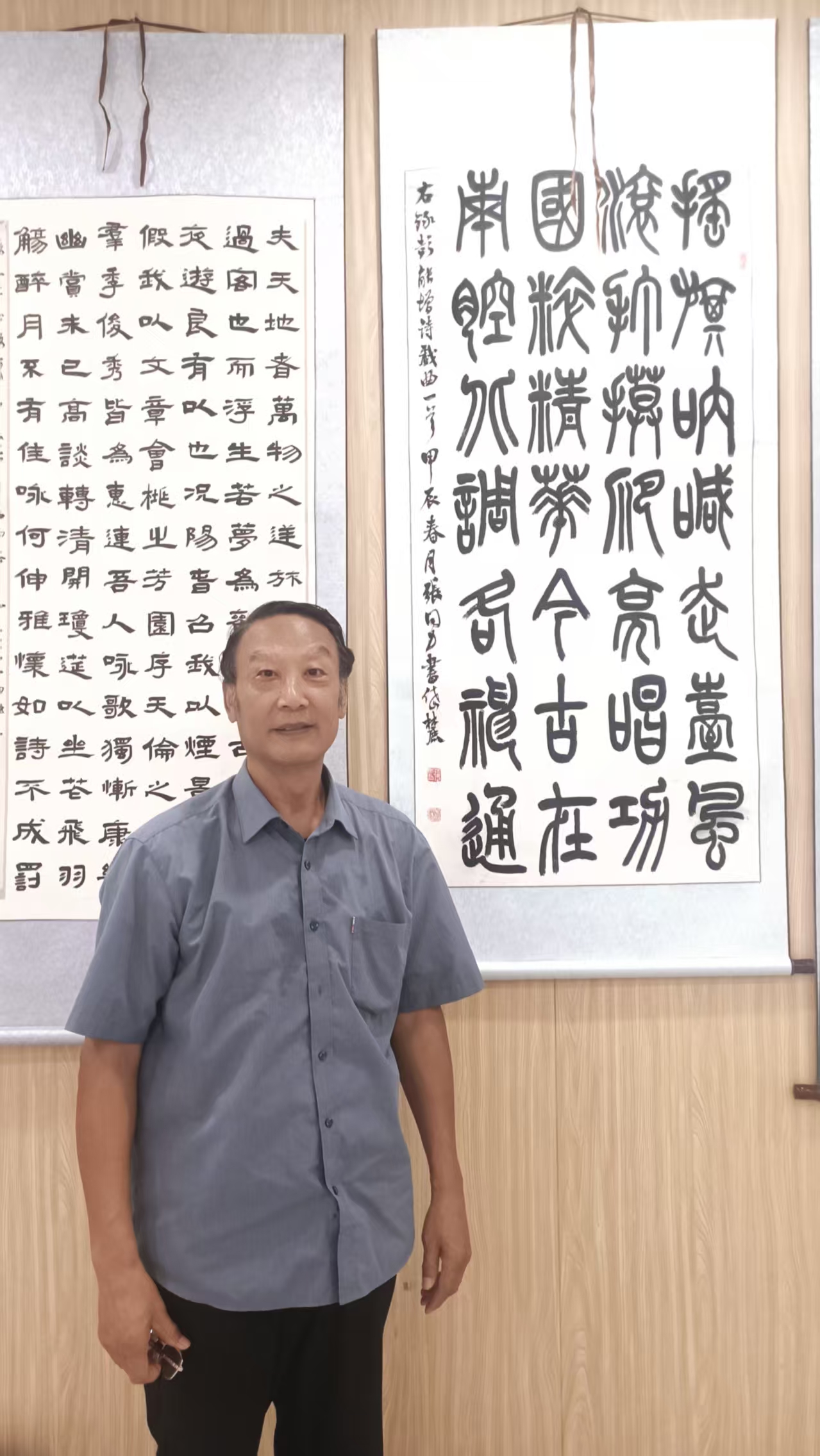

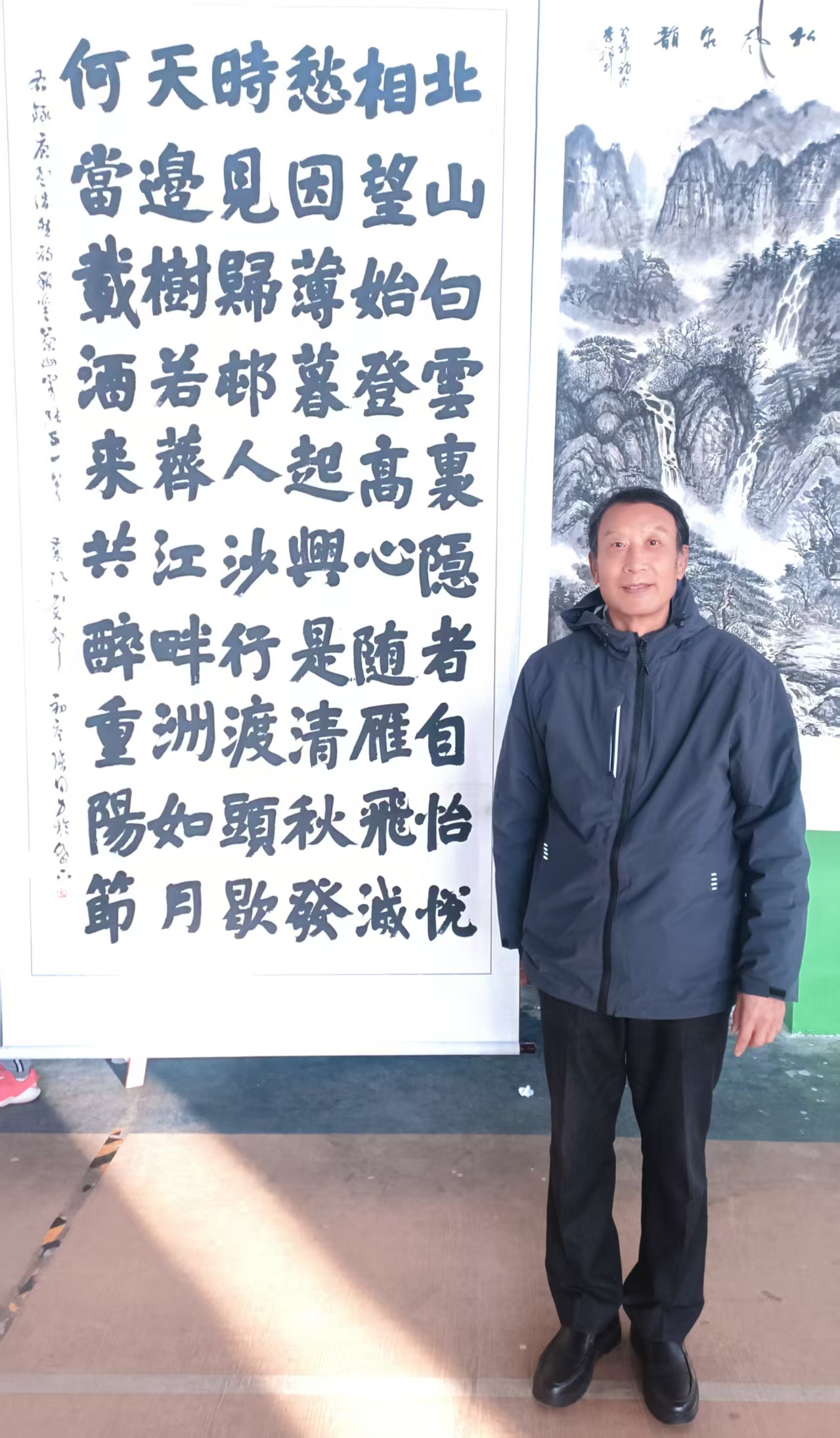

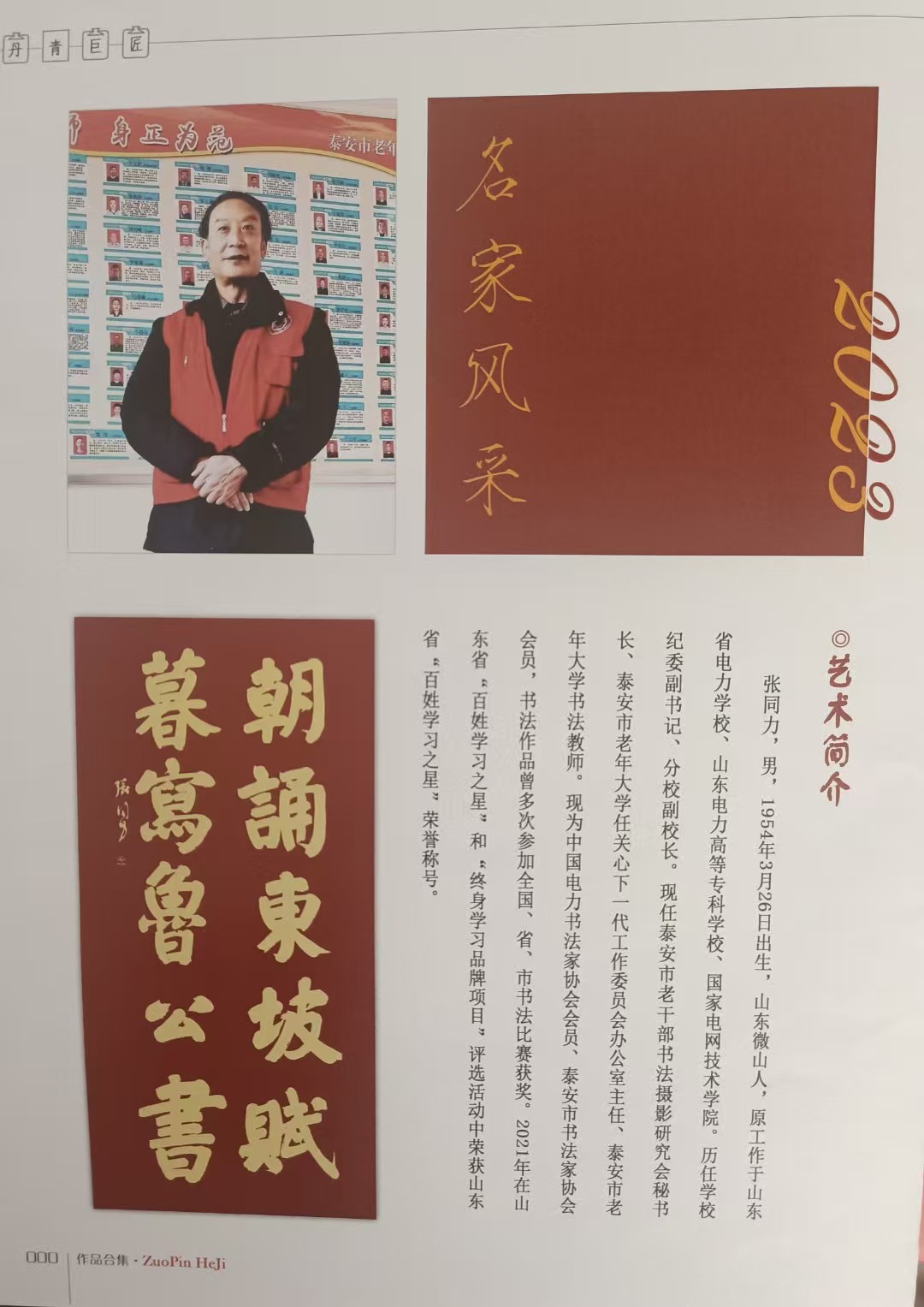

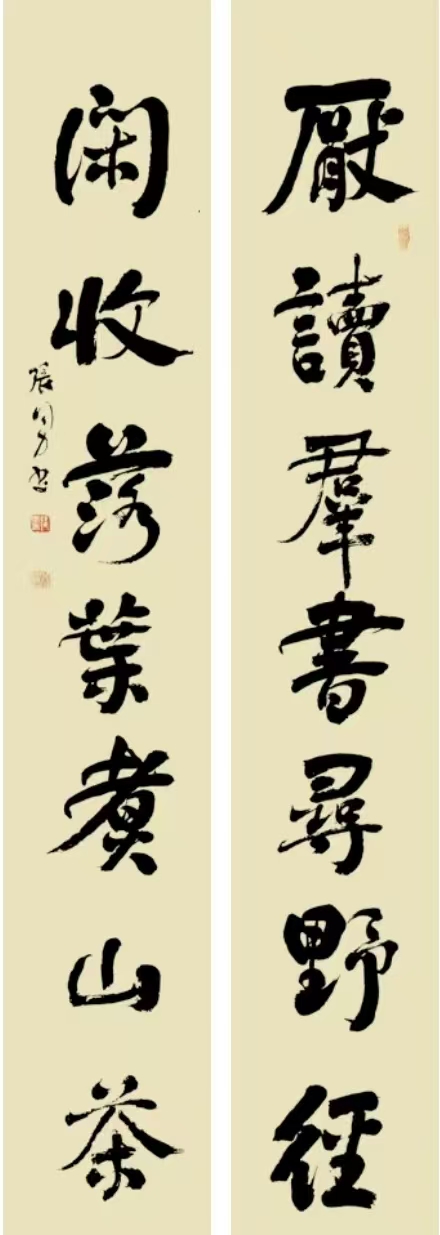

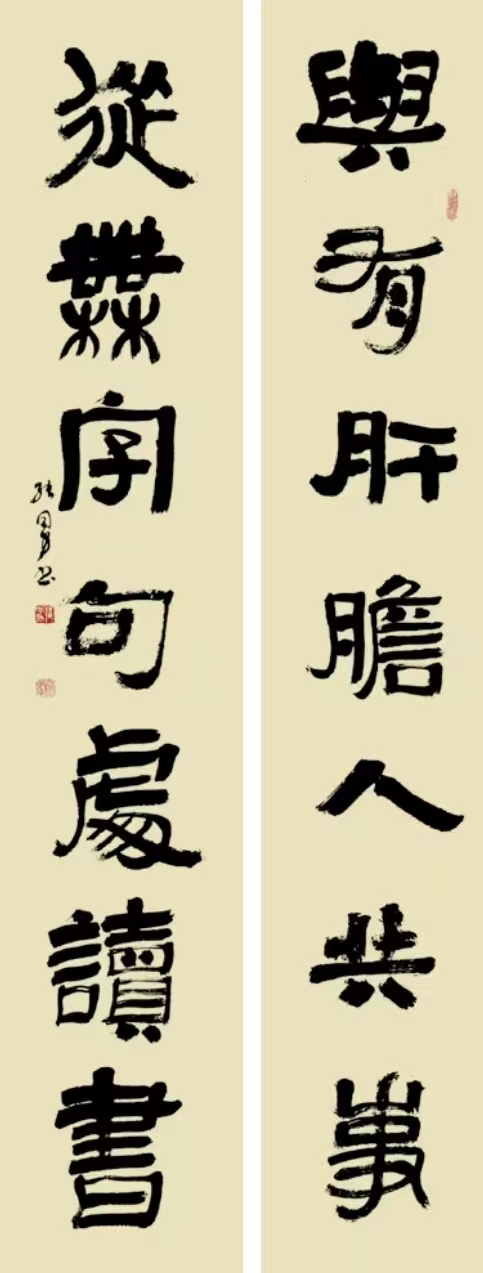

张同力是泰安市书法界的代表人物,作为中国电力书法家协会会员、国家电网技术学校书法教师,泰安老干部书法家协会秘书长,他的书法作品,在风格上独具特色,篆、隶、草、行、楷,五体同秀,样样拿得起放得下,为书法界所公认。他的经历丰富而辉煌,入展并获奖的高光时刻,更是星光灿烂,让人刮目相看。

少年米芾迷

1954年2月,张同力出生于山东省微山县的一个普通职工家庭。在这个家庭里,父亲经常教育子女要知书达礼,“闻道有先后,术业有专攻”,要有一技之长。书法是十大国粹之首,书法艺术里蕴涵着祖国传统文化的根脉,书法是中国汉语言文学的载体。在白话文普及之前,凡是读过几年私塾的长辈们,大都具有挥毫泼墨的技能,对书法充满好奇的张同力,幼小的心灵中便对那黑白相间的世界充满了向往,对书法的热爱,仿佛是与生俱来的种子,在他心中悄然生根发芽。

张同力刚满12岁那年,正是特殊年代开始的那年。在一片喧嚣里,张同力心里却悄悄揣着对书法的痴念。街巷里贴满了大字报,红的黄的纸,黑的蓝的墨,有的笔锋刚硬如剑,有的却带着几分意想不到的舒展。每次路过,他都像发现了宝贝,眼睛在字里行间打转,看到哪个字写得有筋骨,哪个笔画带着股灵气,就赶紧掏出兜里的铅笔和练习本,趁人不注意,蹲在墙根下一笔一划地描下来。回到家,就着昏黄的灯光,把本子摊在桌上,对着那些歪歪扭扭的铅笔字反复琢磨。没有墨,就用毛笔蘸着清水在桌面上写,看水痕晕开的模样;没有宣纸,就把废报纸裁成小张,用稀释的墨水一遍遍练。手指酸了,手腕麻了,可看着笔下的字渐渐有了些模样,心里就甜丝丝的。那些从大字报上偷学来的笔画,粗粝里带着股生命力,竟也让他慢慢摸到了运笔的门道。写到这里,我突然想起山东大学文学院贺立华教授曾经对我说,他的书法成就起源于文化大革命写大字报练就的。

张同力告诉我,如今想来,那段日子像一捧粗砂里藏着的金粒。没有名师指点,没有典籍可依,全凭着一股子喜欢,从街头的墨迹里抠学问,在清水与废纸上磨功夫。正是那些描摹的晨昏,那些与笔墨相伴的时光,在他心里种下了酷爱书法的根脉。

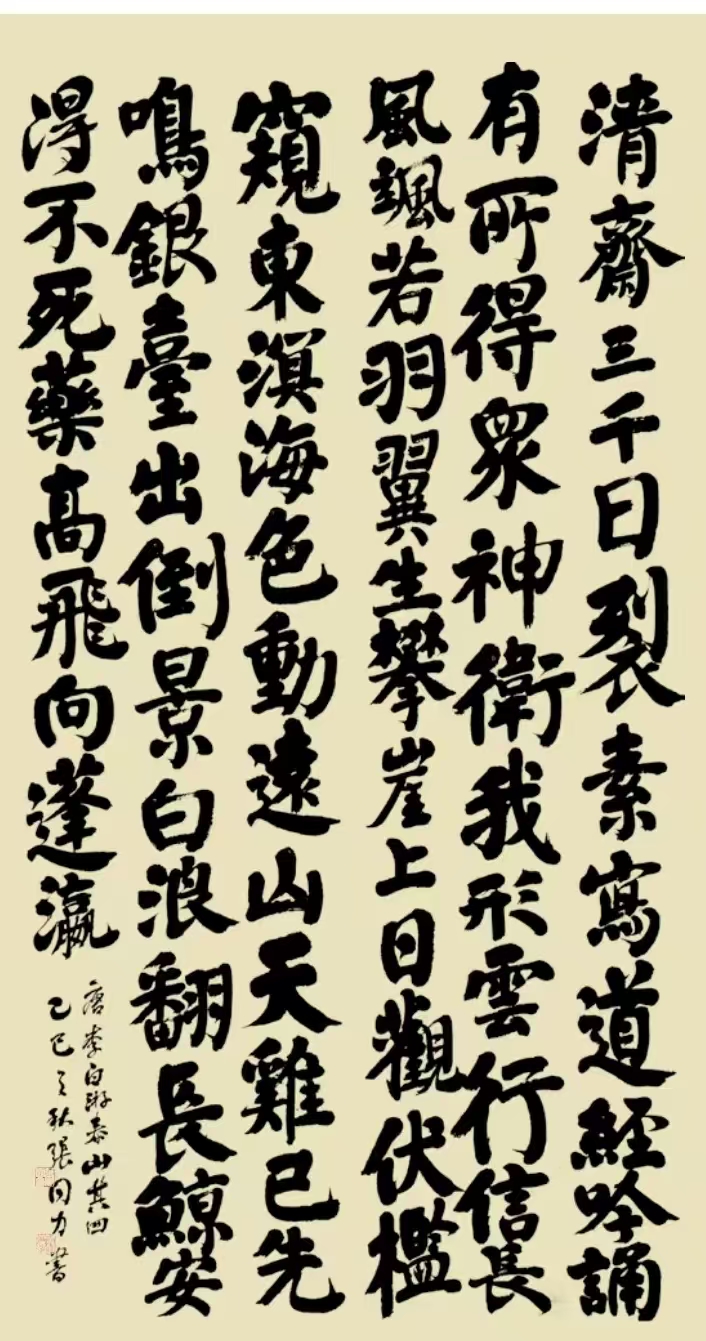

命运的转折,往往始于一次不经意的相遇。也是12岁那年,张同力小学毕业,有幸遇到了书法生涯中的引路人——孙晋科先生。作为当时微山县书法界的领军人物,孙先生以其深厚的艺术功底和独到的艺术见解,为张同力打开了一扇通往米芾书法世界的大门。在孙先生的悉心指导下,张同力仿佛被一股强大的力量牵引,一头扎进了米芾那狂放不羁、变化无穷的书法海洋中。他临摹米芾的《蜀素帖》、《苕溪诗帖》等经典作品,每一笔每一划都力求精准,力求在形似中寻求神似,更在神似中融入自己的理解与情感。

艺术之路,从来都没有捷径可走。曾国藩在家书中对儿女们强调“一勤天下无难事”,张同力深悟其中的内涵,他义无反顾的选择了勤奋与坚持。每天,他都会静坐在临池前,调整呼吸,让心灵归于平静,然后全身心地投入到书法创作之中。光阴荏苒,这一坐,就是十年。十年的岁月,让同力从青涩走向成熟,他的灵魂出窍,书法技艺逐渐达到炉火纯青的高度。其书法已深得米芾之精髓,用笔自如,八面出锋,极尽笔法百态。而更为难得的是,他在模仿中找到了自我,将米芾的狂放与自己的内敛巧妙融合,形成了一种独具魅力的艺术风格。

2018年,张同力凭借其卓越的书法成就,荣获了中国电力第六届书法优秀奖。这份荣誉,不仅是对他多年努力的肯定,更是对他艺术才华的高度认可。荣誉只是过眼云烟,张同力看重的是对书法艺术的执着与热爱。他深知,书法的道路没有终点,只有不断的探索与追求。因此,他依然保持着那份初心,继续在米芾书法的海洋中遨游,用自己的笔触书写着属于这个时代的书法传奇。

数十载临颜心得

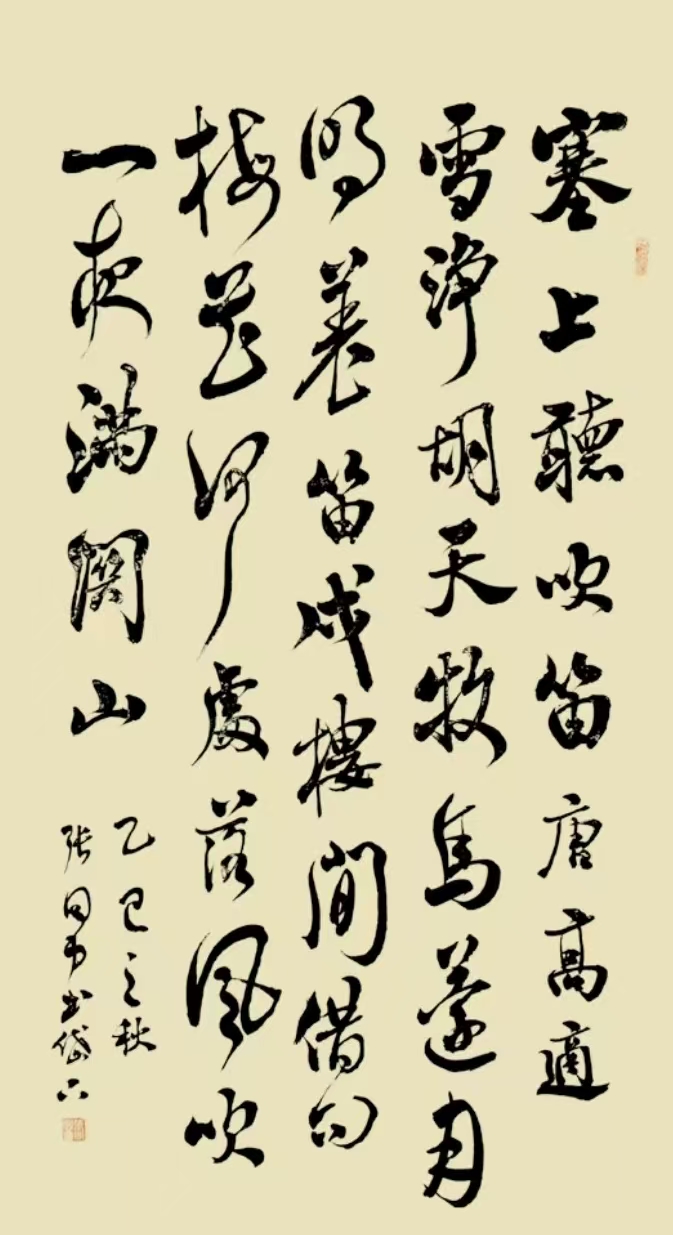

张同力学习颜鲁公楷书数十载,案头的宣纸磨透了一张又一张,笔锋的顿挫间,渐渐品出些超越技法的滋味来。这门被后世奉为"楷书极则"的艺术,张同力在提按转折中,触摸到文人的风骨与温度。

初学颜体时,张同力被那雄浑开张的气势所震撼。横画如阵云,竖笔似枯藤,捺脚重若崩浪,点画暗藏力量。那时他痴迷于"外拓"的笔势,刻意追求横细竖粗的对比。后来才悟到,颜体的"雄"从不是蛮力,而是筋骨内蕴的底气。就像《多宝塔碑》里的字字珠玑,看似端庄规整,实则笔画间藏着绵密的呼应,一撇一捺都带着书卷气的温润,绝非硬撑出来的霸气。

练到深处,张同力渐渐读懂了颜体的"变"。他从早年《多宝塔》的秀劲严谨,到中年《麻姑仙坛记》的古拙沉雄,再到晚年《颜勤礼碑》的雍容大气,颜真卿的字如他的人生般,在岁月里沉淀出厚度。这种变化不是技法的断裂,而是心境的自然流露。他临摹催人泪下的《祭侄文稿》时,虽为行草,却对颜体楷书有了新的领悟:那些看似"不合规范"的涂改与重笔,恰是真情的喷发。原来楷书的"法",不是束缚,而是让情感有处安放的规矩。就像《颜勤礼碑》里的字,笔画宽博却不松散,结构疏朗却不散漫,正是"从心所欲不逾矩"的境界。

练颜体久了,张同力慢慢明白:书法的最高境界,是把人格写进字里。那些横平竖直的规范,实则是为人处世的准则;那些刚柔相济的笔锋,恰是外圆内方的智慧。数十载临池不辍,颜体已是张同力的良师益友。张同力慢慢懂得,真正的书法,是用笔墨丈量心灵的宽度,用岁月沉淀艺术的厚度。张同力告诉笔者,每当笔锋落纸,听着墨与纸相触的沙沙声,总觉得千年前的颜鲁公正站在案旁,微笑着说:"字如其人,心正,则笔正。"

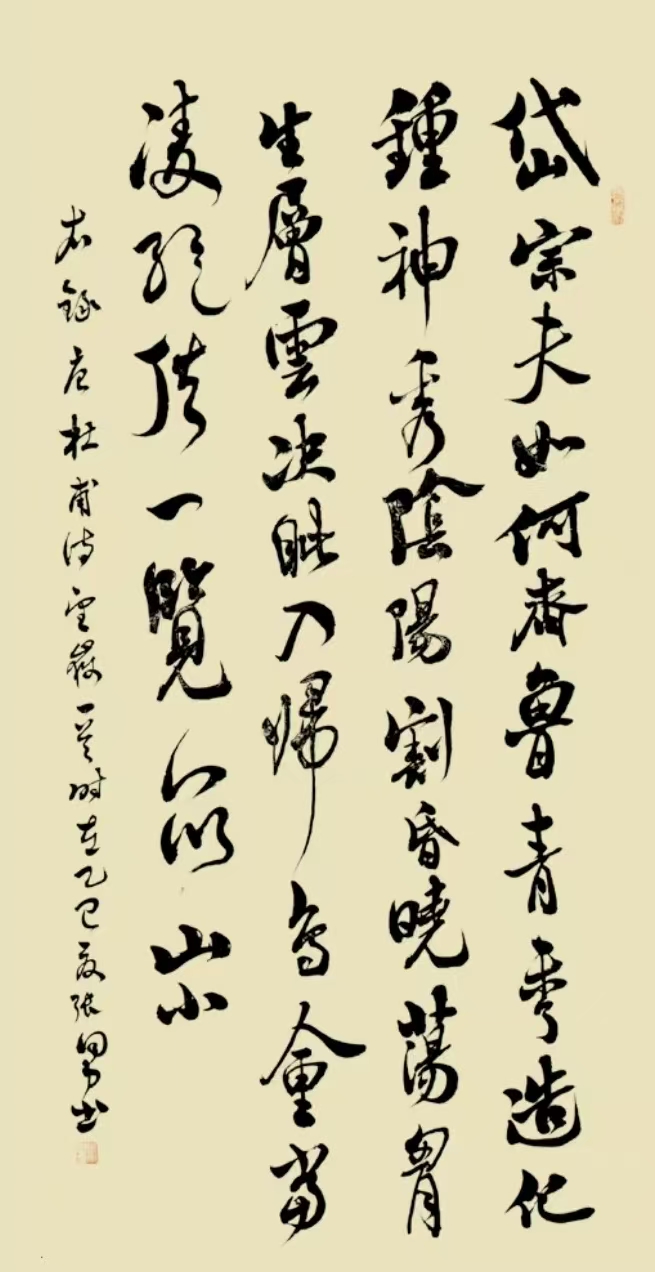

相伴羲之一花甲

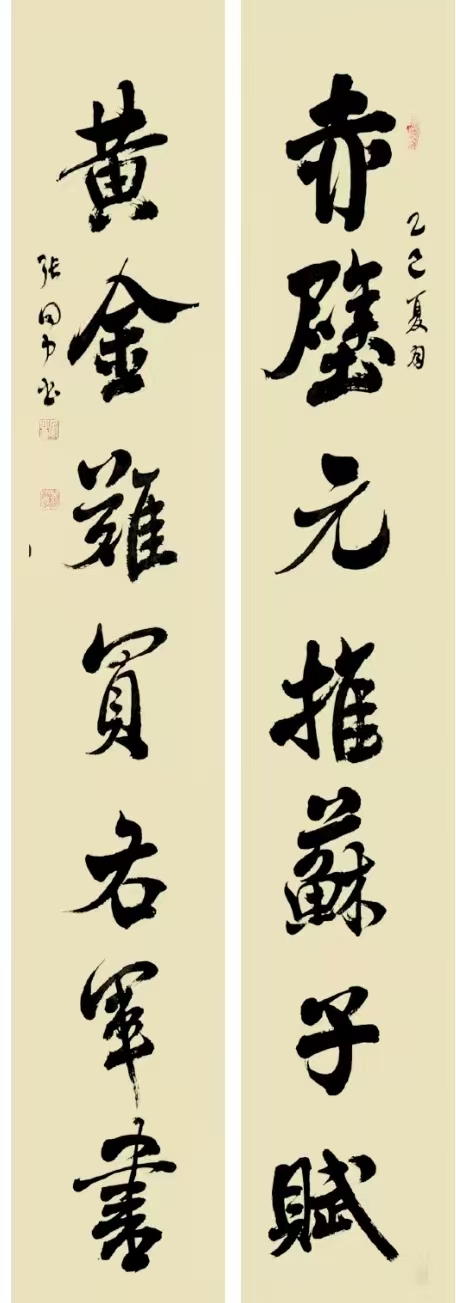

张同力案头那方砚台,磨秃的笔杆堆了半箱,窗台上的茉莉花换了几十茬,张同力与王羲之行书的缘分,竟也悄悄走过了六十多个春秋。如今年过古稀之年的张同力,眼花了,手也偶尔发颤,可一提笔蘸墨,看那笔尖在纸上蜿蜒游走,倒觉得比年轻时更领悟到笔墨纸砚的滋味攸长。

初学那会儿,总想着求“像”。把《兰亭序》的拓本铺在桌上,一笔一划地描,连墨色浓淡都想模仿得分毫不差。张同力常对着“之”字发呆,20多个“之”字姿态各异,有的像春风拂柳,有的如轻云出岫,一开始,他总是把握不住,写得僵硬如枯枝,总感觉离形似还差得远,神似就更甭提了!有一次甚至急了,把毛笔重重摔在桌上,老伴笑着说:“你跟纸笔较什么劲?”

后来张同力才慢慢明白,行书的妙处,在“活”不在“死”。王羲之写《兰亭序》,是暮春三月,群贤毕至,酒酣耳热时乘兴而书,字里行间都是山水的清气、友人的欢畅。那笔画的连断、结构的疏密,哪里是刻意安排?分明是心绪在纸上的自然流淌,才能挥洒自如,下笔有神。他读“永和九年”的时序,读“天朗气清”的心境,读着读着,仿佛能看见千年前的会稽山阴,墨香与酒香融和在一起,顺着笔尖淌下来。年纪渐长,手劲虽不如从前,却觉得笔底多了点“沉稳”。年轻时追求笔锋的锐利,总想着“力透纸背”,写出来的字剑拔弩张。如今腕子松了,反而懂得了“藏锋”的妙处。就像王羲之写“点”,看似轻轻一点,实则藏着千钧力,像石子投入静水,表面波澜不惊,底下却暗流涌动。正是羲之点的力道,才流传下母亲对小儿子王献之"吾儿习字三缸水,唯有一点像羲之”的书坛佳话!像羲之书法的那一点正是王羲之添上的。张同力写“永字八法”,点画间不再求快求猛,而是慢慢送力,让墨在纸上晕开的速度,跟上呼吸的节奏——原来写字和喘气一样,得匀着劲儿,急不得。

张同力说,曾经有人问他,练了这么多年的书法,到底图个啥?他指着墙上的字说:“你看这‘和’字,左边‘禾’像稻穗,右边‘口’像饭碗,笔画绕着弯儿搭在一起,多像一家人围坐吃饭,热热闹闹的。”行书的“行”,本就是行走的意思,字与字连着,意与意牵着,多像这辈子走过的路,有直有弯,有快有慢,却总得往前挪步。

文学大家老舍先生坚持每天上午写小说4个小时,退休十多年的张同力现在仍然坚持每天清晨,雷打不动地写上2个小时书法。阳光透过窗棂,照在宣纸上,墨痕慢慢干了,留下深浅不一的印记,像极了岁月在脸上刻的皱纹。张同力有时写着写着,会突然对着某个字笑出声——这一撇,竟有几分当年临帖时的生涩;那一捺,又藏着这些年领悟的通透。

原来张同力与王羲之的缘分,不是他追着羲之的字跑,而是羲之的笔意时刻陪伴他,把六十年的笔墨生活,硬是靠一笔一划踏踏实实,才生活的从容自信。张同力说,纸会黄,墨会淡,可只要提起笔,就觉得心里敞亮、愉悦,自信满满,仿佛千年前羲之先生的墨香,还在陪伴着我,激励我始终沿着书法的路走下去。

张同力书法的艺术风格

学书法要溯源,欧阳询的楷书形成横跨南陈、北魏、随、唐时期。欧阳询楷书源于魏碑、王羲之。写好书法,就要具有胆识和学识。欧阳询的楷书一开始以方笔起势,具有笔力雄强风格,此后他注重学识的修炼,到盛唐就形成了流传后世的风格。张同力的书法在熟练掌握了米芾的书法后,一段时间里,又苦练欧阳询的楷书,王羲之的行书。但更多的时间仍然致力于对米芾书法的刻意追求。

张同力的书法,每一个字,都是一种精雕细琢般的存在,一笔一划,一丝不苟,笔笔送到,尤其是起笔上,有着明显的藏露变化,虽然是毛笔字迹,但是,这种藏露变化,更加精妙,有着扎实的功夫。行笔稳健,笔画紧凑,彼此之间,有着明显的顾盼揖让,前顾后盼,十分和谐。张同力的书法,字迹方扁,重心下移,姿态稳重,造型稳妥。

分析张同力的书法特点,我忽然想起大书法家王羲之的故事。外修技法,内修文化,由技入道。史书记载,东晋门阀制度,文人墨客郊游。郗太傅择婿,去王家挑女婿,无心插柳柳成荫,王羲之袒胸露乳,不恭权贵,继续研究学问。王羲之性格古梗,放达孤傲,反而得到郗太傅的欣赏,成为东床快婿。黄庭坚评价苏东坡书法:石压蛤蟆,左秀右枯。黄庭坚的书法却是长枪大戟。苏轼源于侧锋而黄庭坚则高执笔和摆动。记得刚学会用电脑打字时,电脑上有黄庭坚的字,一段时间吸引许多书法爱好者。细观张同力的书法,似乎都有王、米、欧、苏、黄几位书法鼻祖的痕迹。

张同力的书法作品关注的不仅是文字的书写,更是情感的传达与文化的承载。这是张同力不同于其他书法家的重要特征。他将个人情感与民族的传统文化融汇在一起,形成了一种既有个性又具有深厚传统文化底蕴的书法艺术。

张同力对楷书的执着与创新,不仅是对经典的传承,更是对书法未来发展的展望。他的作品构思新颖,笔法独特,每一笔每一划之间都透露出深邃的文化底蕴。其艺术风格可谓多元而兼容。他善于在传统书法的基础上进行创新,创造出具有个人特色的书写风格。他的每一幅作品都展现出了精湛的技艺与深刻的内涵。他的楷书笔迹沉稳,力透纸背。书法风格接近于汉代,同时也源于欧阳询的楷书底蕴。

张同力对书法历史与技法的深刻理解可谓超乎寻常。他对墨色、字形和结构的运用更是游刃有余,不仅让人赏心悦目,更能在不经意间传达出丰富的情感。

在人物塑造方面,张同力的书法作品所表达的,不仅仅是汉字的形式美,更是文化与情感的交融。他每天发给朋友圈的书法作品中每每都有文字分析与解读,让读者通过阅读文字了解作品的来龙去脉,历史渊源。让读者在欣赏作品的同时学习到厚重的文化知识。

在结构与叙述的处理上,张同力的书法作品体现出独特的布局与节奏感。他通常采用错落有致的排版,给人一种有张力的视觉感受。同时,在叙述的节奏上,他巧妙地将情感的起伏融入到书法的表现之中,使每一幅作品都显得生动而富有思想性。这种结构上的处理不仅提升了书法的观赏性,也引导读者在欣赏中融入了情感。欣赏张同力的书法作品不仅是视觉上的享受,心灵上也往往得到触动。总之,张同力的书法作品,是文化传承与创新的完美体现,对任何关注中国文化与艺术发展的人,都具有重要的阅读和欣赏价值。

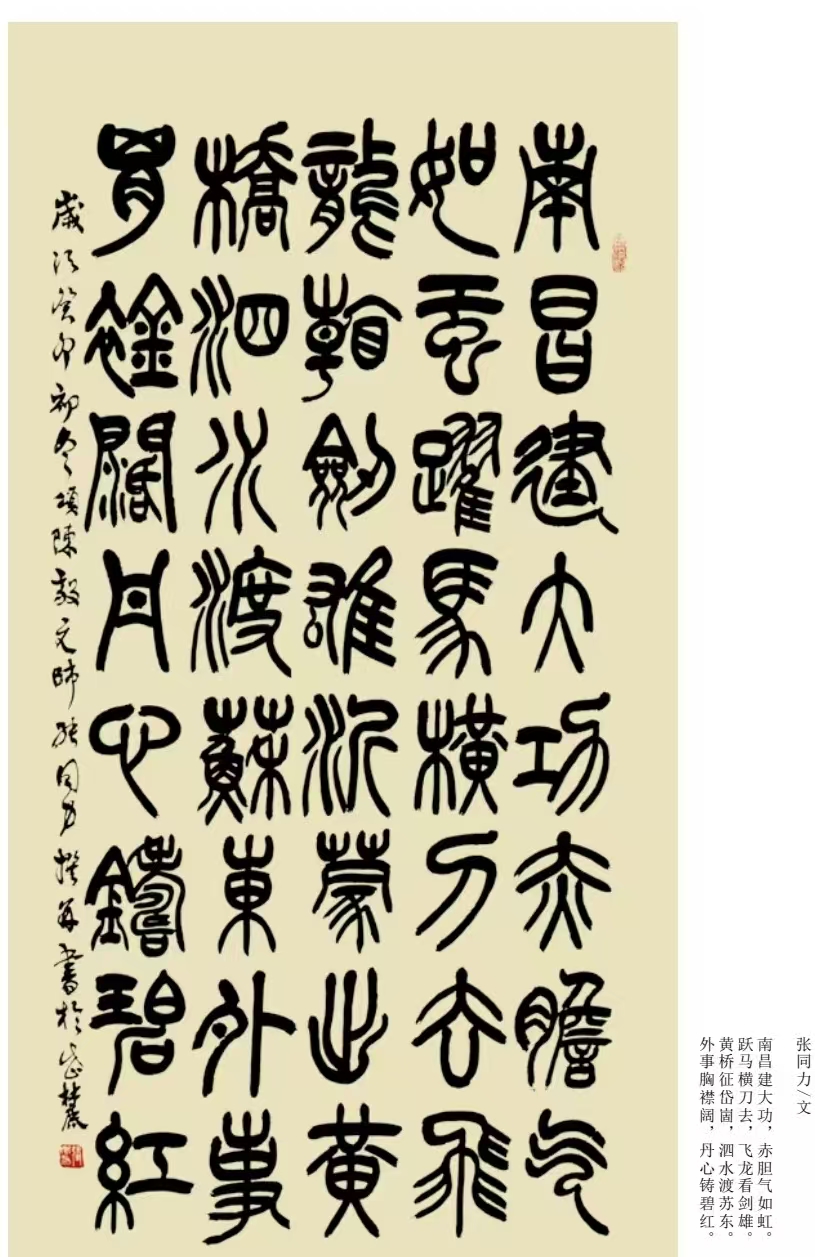

张同力的篆书书法以传统秦汉篆法为根基,融合多源书法精髓,形成刚健劲拔、意趣灵动的独特风格。其艺术特色主要体现在以下方面:技法融合:以秦代《泰山刻石》为根基,突破传统篆书笔法的单一性,融合清代邓石如、吴昌硕等大家的笔意精髓,创造性地运用分段式线条处理,营造虚实相生、张弛有度的节奏感。墨法上交替使用宿墨与纯油烟墨,呈现多层次的浓淡枯润变化。

在章法布局上,作品兼具碑刻的金石厚重气韵与文人书卷的典雅气息,字形结构严谨精到,通过巧妙的虚实对比与空间分布营造疏朗空灵的意境。章法经营能力突出,既保留传统法度又体现现代艺术气息。在技法融合上,以秦代《泰山刻石》为根基,突破传统篆书笔法的单一性,融合清代邓石如、吴昌硕等大家的笔意精髓,创造性地运用分段式线条处理,营造虚实相生、张弛有度的节奏感。墨法上交替使用宿墨与纯油烟墨,呈现多层次的浓淡枯润变化。在风格创新上,广泛研习汉砖瓦当文字、秦诏版等民间篆书遗迹,提炼出稚拙天真的书写特质,形成既有工艺规范性又含抒发性情的美学特征。作品既保留秦篆的庙堂气象,又融入隶书波磔笔意,最终凝练成刚健劲拔中蕴藉秀逸风神的独特面貌。

张同力行书作品的字迹,是非常流畅的,几乎每一个字,都是一笔写就的状态,这种自然的书写,不仅需要高超的技艺和技法,而且更加需要扎实的“字外功”,只有二者充分地融合,才能够写出一种新高度!而字形上的大小变化,一切都是自然的存在,没有任何可以的改变,遵从自然规律,就是一种最好的状态,也给读者留下了深刻的启示。书法不仅仅是一种技法,而且更是一种文化,更是一种涵养的体现,需要我们沉下心来细细的学习和品味。总之,张同力的书法字迹最能够考验人的书写能力,也最能够真实地表现人的书写状态和认知水平。

好人张同力

张同力从事教育工作三十多年,一直关注青少年健康成长,特别是贫困留守儿童的生活和学习情况。在一次外出开展活动中,他了解到道朗镇鲁能希望小学有一部分留守儿童在家庭生活和学习方面存在一定困难,为帮助解决困难,他组织老年大学的“五老”志愿者捐送学习书籍五百多本,并捐赠部分学习、生活用品,捐款捐物累计近三万元。他认为,“对于贫困学生,资助是手段,目的在育人。除了帮助困难学生在生活上脱困,还要帮助他们在心理上‘脱贫’”。为此,张同力时常组织老年大学的学员们为鲁能希望小学的学生们表演书法、绘画、唱歌、舞蹈、太极拳等节目,还组织学员们到泰山中学、冯玉祥小学开展送诗词、送京剧进校园活动,受到学生们的热烈欢迎。红色文化的弘扬者“党的历史是最生动、最有说服力的教科书。”秉持这一理念,张同力始终将弘扬红色文化为己任,主动了解、调研、走访红色资源和历史文化。经多方调研,他了解到岱岳区道朗镇是一片红色沃土,抗日战争时期,张北华、远静沧、崔子明等先辈发动泰西武装起义,驻扎地—鹁鸽崖就在道朗镇。道朗伏击战时,部队指挥所就设在道朗镇中心小学旧址,道朗镇及周边地区至今还流传着“十英雄风雪鹁鸽洞”等红色故事。了解到这一情况后,他牵头邀请党史专家、原泰安市委党史办主任牛之营,到道朗镇中心小学策划、指导、参与建设了红色纪念馆,通过100余幅图片、3万余字材料,生动展示了“十英雄风雪鹁鸽崖,抗日救国举义旗”“自卫团夜袭界首”“远静沧壮烈殉国”“独立营馍馍山歼敌”等红色人物和红色故事。校园红色纪念馆的建成,吸引了全镇青少年学生和党员干部前来参观瞻仰。这就是张同力,他用笔墨写出了对书法的热爱,用爱心助力下一代成长成才。

张同力积极参加老年大学举办的各项活动,当好志愿者,忠诚关爱,主动作为。近几年担任泰安市老年大学书法系副主任、泰安市老年大学关心下一代工作委员会办公室主任、学委会成员、志愿者服务团成员、绘画系党支部书记、泰安市老干部书画摄影研究会秘书长、党支部书记等职务。积极参加泰安市老年大学党组织开展的一系列政治文体活动,协助泰安市老年大学教务科、学员科等部门做好绘画系、书法系党支部工作和教学、学员管理工作,及时反映学员的呼声和建议,积极主动做好老年大学关工委工作,积极参加老年大学开展的各项志愿者服务活动,默默耕耘,无私奉献,为泰安市老年大学有关管理工作和关心下一代工作创新发展做出了积极贡献。

结语

张同力长期注重学习各种文化知识,学习工作两不误。他毕业于山东电力学校,并留校工作,还担任分校副校长,每天的忙碌可想而知。他知道致力于书法的研究,必须要有扎实的国学文化知识,于是他审时度势,毅然决然的报考中央电视大学中文系汉语言文学专业,硬是苦学三年,拿到了汉语言文学本科毕业证书。这对他致力于长达60年的笔墨生涯,奠定了国学文化基础。水涨船高,相辅相成,正是张同力书法艺术中浸透着古典文学底蕴的诠释。张同力出口成诗,让我们以他的一首七言律诗作为序的结尾吧!

《翰墨六旬》

笔耕六秩砚田深,

篆隶真行草共吟。

斯法铁筋凝古意,

羲之风骨入新襟。

颜筋挺处藏孤勇,

礼器疏间见匠心。

更慕襄阳颠草势,

残宣落墨任浮沉。

(注:诗中嵌入李斯(斯法)、王羲之(羲之)、颜真卿(颜筋)、《礼器碑》(礼器)、米芾(襄阳,其为襄阳人)等元素,既呼应六十年学书经历,也涵盖篆隶楷行草各体,末句以“残宣落墨”暗喻多年笔耕不辍的状态。)

作者简介:

李金陵:省委原党史研究室退休干部、教授级编审、山东社科院文化所特聘研究员、全国党史系统先进工作者、全国社科联系统社会组织先进工作者、中国中共党史人物研究会理事、山东社科联系统人才库首批成员、山东党史国史宣讲团成员、山东党建专家库专家、中国民间文艺家协会会员、山东舜源书画艺术院院长,山东运河研究中心学术委员会主任、专家组副组长、《山东运河文化丛书》主编、《大运河词典(山东卷)》副主编、《运河研究》期刊主编。参与编辑撰写的《山东革命文化丛书》102本、1300万字,获全国党史系统优秀成果一等奖;参与主编的《珠穆朗玛作证—山东教育援藏30年》获山东省档案系统一等奖;参与撰写《八路军山东纵队史》及丛书,受到原济南军区、中共山东省委、省政府联合嘉奖。1985年获济宁市首届文学创作奖,获其他奖项50多项。