乙巳蛇年大暑的次日,正值第十届山东省运河论坛在济宁开幕前夕,冒着酷暑来到位于济宁市嘉祥县纸坊镇武宅山麓武家林的“武氏墓群石刻博物馆”(别名武氏祠或武梁祠)。这是始建于东汉恒、灵时期(公元147年—公元189年间)的武氏家族墓群石刻。

38年前(1987年),在省会大军区机关工作时曾来过这里。那时就知道武氏祠是与“三孔”、故宫、敦煌等齐名的国家重点保护文物,是了不起的国宝,也是济宁、嘉祥的镇市之宝、镇县之宝。上次来时,我还在地摊上买了几幅拓片,作为出访礼品交换了。如果珍藏于至今,说不定也成了“镇宅之宝”。现在的武氏墓群石刻博物馆,是经过停业维修后刚开放一个多月。

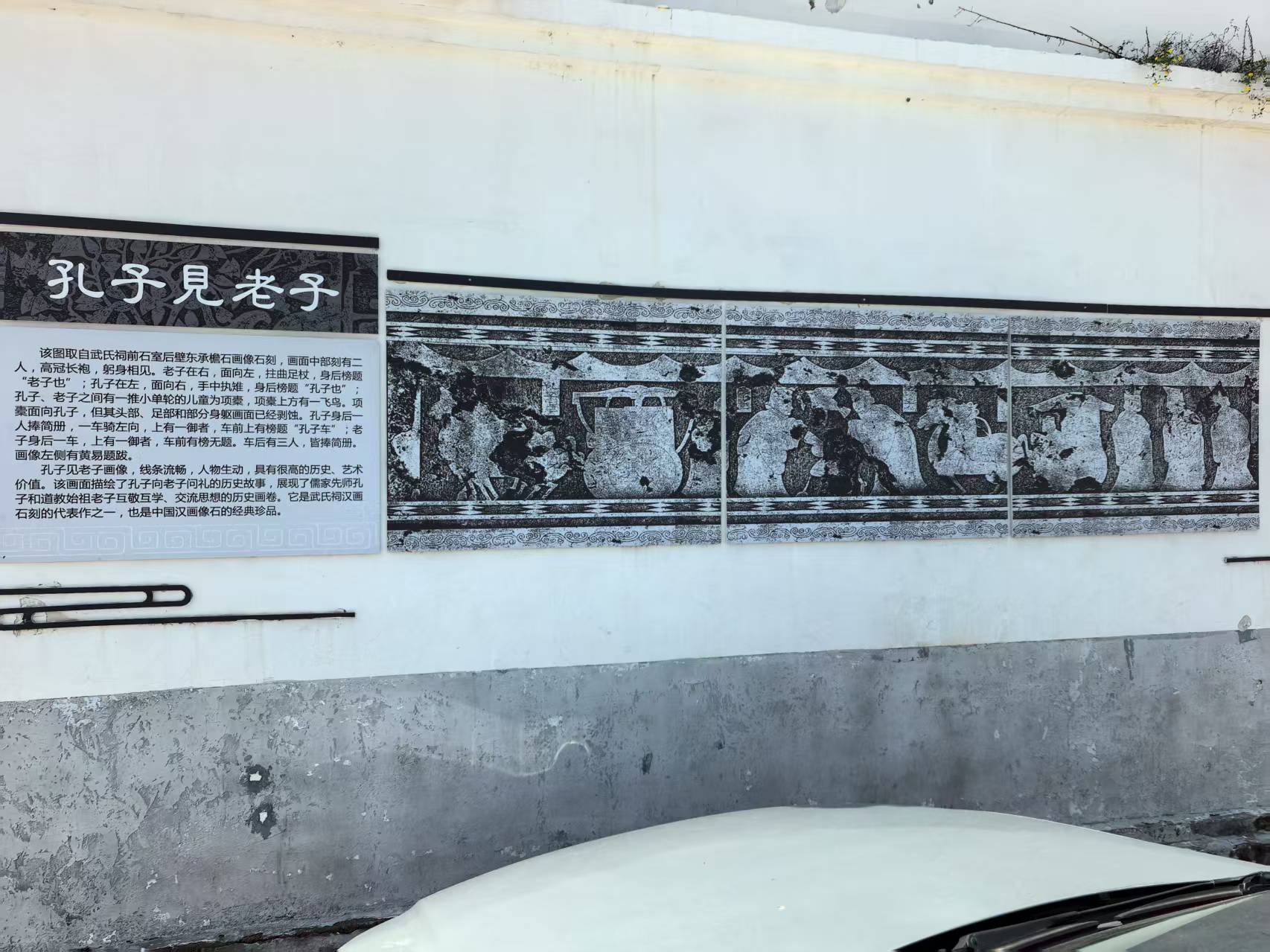

顶着骄阳,迎面走向新装饰的博物馆大门。未进门就看见右侧的墙上镶嵌着两幅活龙活现的拓片:一幅是《历代帝王图》,描绘了伏羲与女娲、祝融、神农、黄帝、颛顼、帝喾 、尧、舜、禹、夏杰等帝王的各异姿态,珍贵之处在于每个人物画像都用隶书榜题名字;一幅是《孔子见老子》,描绘了孔子向老子问礼的历史故事,也用隶书榜题“孔子也”、“老子也”,展现了儒家先师孔子和道教始祖老子互敬互学的历史画卷。这两幅珍贵拓片一下子把我们带进了华夏文明的宝库和视野之中。门左侧矗立着国务院于1961年批准的全国重点文物保护单位“武氏墓群石刻”的长方形石碑。门两旁还挂有“北京大学汉画研究教学实习基地”、“山东省社会科学普及教育基地”、“济宁(嘉祥)干部政德教育基地”的牌匾。瞬间,使我们看到了“武氏祠”的现代价值和作用,增强了对其崇敬之情。

走进武氏祠大门,路左侧有一人物画像石,是现代石刻,有落款可知为“清代济宁运河同知黄易像”。黄易是清代著名的书法、金石大家,对于武梁祠的发现与发掘功不可没。据说,武氏祠在宋代以后损坏,虽然欧阳修、赵明诚等均有有关记录,其具体位置已经无从寻找。直到黄易任运河同知时,偶然的机会听说这里“紫云山石碑中有一孔”,他亲自主持了遗迹的发掘,一部波澜壮阔的汉代史诗与画卷再次呈现在世人眼前。根据多年对运河文化的研究,我脑中即刻浮现出武氏祠虽不是“因河而建”却是“因河而见”的想法,这不同样是“运河记忆”吗?!

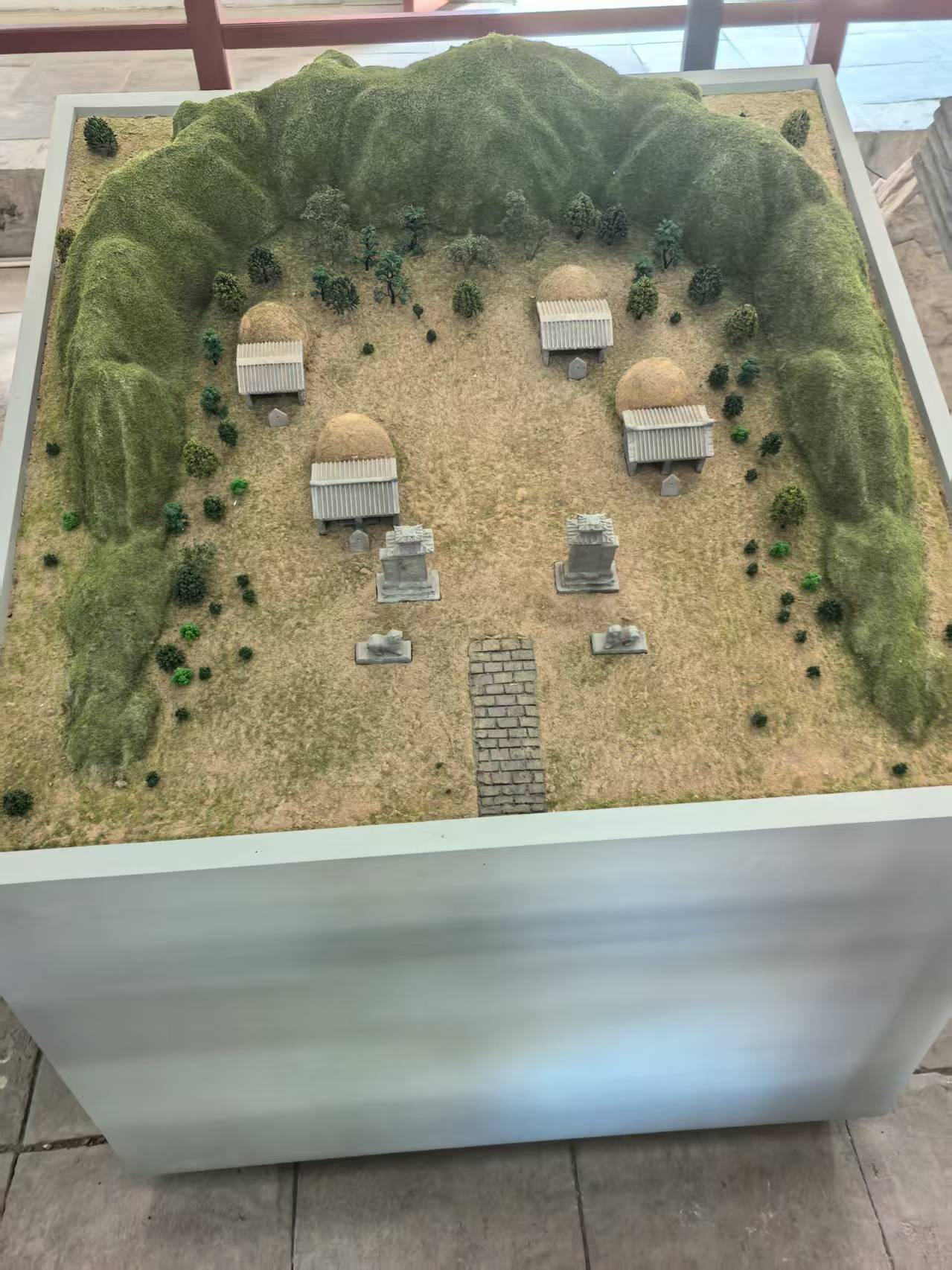

走进挂有题门额的“武氏祠堂”,身材魁梧、说话平和的男讲解员介绍说,映入眼帘的是全球独一无二的三件国宝:一件是一对高耸的石阙,另一件是左右分别蹲立的一对石狮子,再一件是两通带有石孔(碑穿)的石碑。石阙与石狮原为武氏墓地神道设施。一对石阙对称,各有4米多高,由基座、阙身、栌斗、阙顶组成,通体刻画像及花边纹饰,两阙身正面有建和元年(公元147年)题铭90余字,记有立阙人武始公暨弟绥宗、景兴、开明及营造工匠姓名。一对圆雕石狮相对立于阙前两侧,巨口膛目,昂首顾盼,浑朴端庄,形态生动,是我国现存最早的石狮子石刻雕像,为东汉石匠孙宗所作。武氏碑原有四通,分别为武梁碑、武开明碑、武班碑、武荣碑,此处两通为武班碑、武荣碑,碑作圭形,额有圆穿,高2米多。“对阙、对狮、对碑”,的确是稀世珍宝,不仅造型奇特、工艺精湛,更令人惊艳的是刻在它们身上的花纹和文字,充分证明华夏文明的历史悠久和丰厚底蕴。

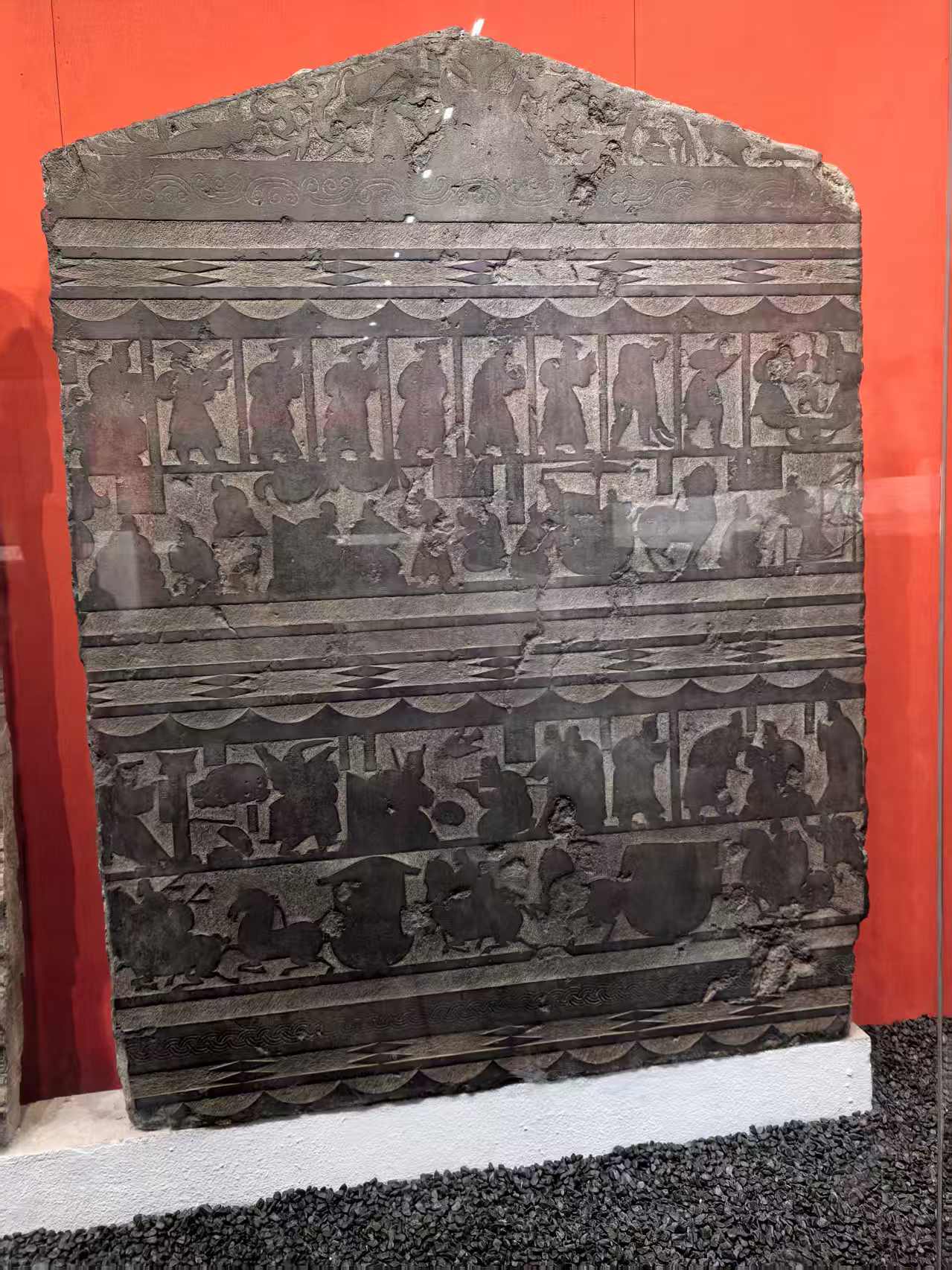

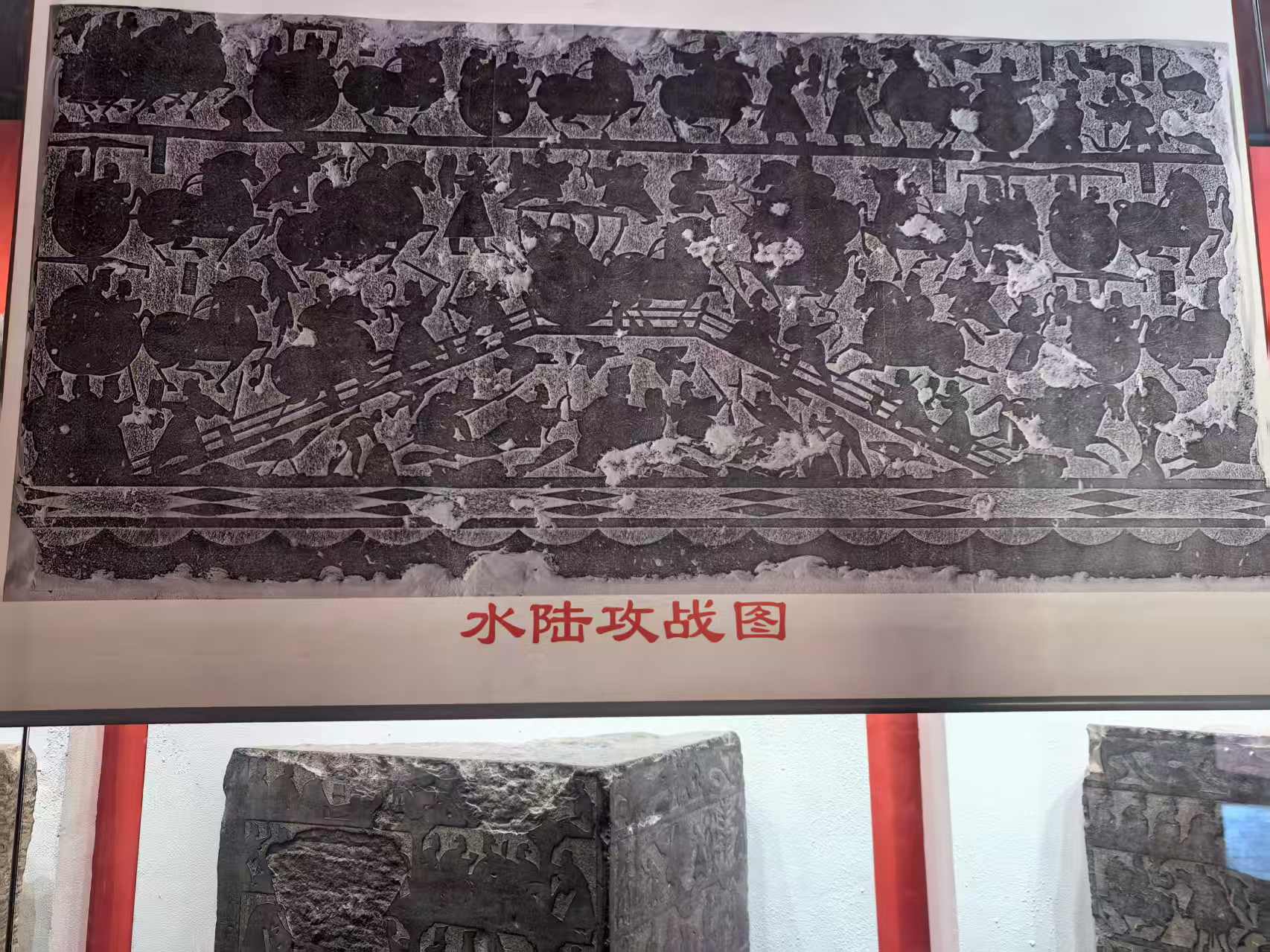

随着讲解员的引导走进下一个祠堂,到了这里仿佛进入了一个绘画的艺术殿堂,又彷如在汉代历史的长廊里遨游。祠内东西中三壁上部,罗列40余则有关远古帝王、历史故事、神话传说等石刻画像:有从伏羲至夏商的古代帝王,有蔺相如、荆轲、专诸等忠臣义士,有周公辅成王,有管仲射小白,有二桃杀三士,有老莱子、闵子骞、丁兰、梁高行等孝子贤妇等。人物故事图文互证,可谓“《史记》列传式”的形象记录。还有传说中的东王公、西王母,以及大幅水陆攻战图、车马出行图、农庄忙作、泗水捞鼎、家居庖厨、比翼鸟、比肩兽、神鼎、黄龙、燕居、燕舞等各种图像,旁有隶书榜题。1913年,鲁迅接触到汉画像石拓片后,展现出浓厚兴趣,1923年出版的《桃色的云》,其封面装饰就是选取了武梁祠石刻中的云纹图案,体现了他对汉画像艺术的喜爱。如今,武氏祠很多作品已成为中国古代艺术的标志性图案。比如,陕西黄陵县黄帝陵的黄帝像、联合国水利馆中的大禹塑像、《中国大百科全书》中的伏羲女娲图像、高校历史教材中的荆轲刺秦王插图等,皆源出此处。

看着这些1800年前石灰岩雕刻的“老石头”,我想了很多,有的可能是突发奇想……

从武氏祠的现代价值说起。武氏祠作为东汉时期的祠堂石刻艺术瑰宝,其现代意义远超其作为历史遗迹本身的价值。这不仅是汉代社会、思想和艺术的缩影,更是连接古今、启迪当下的重要文化资源。毫无夸张地说,武氏祠是跨越近两千年的艺术丰碑,持续滋养着现代人的审美和创造力;是解读汉代历史的“图像密码本”,为历史研究提供无可替代的实物证据;是中华文化认同和民族精神的坚固基石,为新时代传承优秀传统文化提供了经典。武氏祠不仅属于过去,更属于现在和未来。它提醒我们尊重历史、珍视传统、守护文明、汲取智慧、面向未来。这些石刻不只是汉代工匠的刀下留痕,更是中华文明血脉在石头上的永恒搏动。

从武氏祠与孔孟之乡的关联说起。孔孟之乡孕育了武氏祠的艺术瑰宝,武氏祠是儒家思想在丧葬礼仪和视觉艺术上的集中体现与物化表达。应该说,建造家族祠堂本身就是践行儒家“孝”道的核心表现。根据儒家经典《孝经》,“生事之以礼,死葬之以礼,祭之以礼”。为祖先建造宏伟的祠堂是子孙后代表达孝心、慎终追远的重要方式。武氏祠石刻中大量出现的“孝子故事”图直接宣扬了孝道伦理。武氏祠画像主题实际是儒家历史观、伦理观与价值观的图解。石刻描绘了大量上古传说中的圣王、儒家推崇的贤君、以及著名的忠臣、义士等,这些旨在树立道德楷模,宣扬儒家的仁政、忠义、节烈等核心价值观念。部分图像被认为可能取材于儒家经典,如《诗经》《尚书》《春秋》《论语》或其相关历史传说,是儒家典籍内容在艺术上的反映和传播。武氏家族成员本身是地方性的儒生或官吏。石刻画像中描绘的仕宦经历、接受教育场景、以及理想中的生活,反映了儒家知识分子“学而优则仕”、“修身治国平天下”的人生理想和社会角色定位。因此,理解武氏祠,必须将其置于汉代“独尊儒术”的历史文化背景中。这不仅是一座精美的古代艺术宝库,更是一部用石头镌刻的儒家伦理教科书,生动地展现了儒家思想如何深刻渗透并塑造了汉代社会的精神世界。

从嘉祥的青石说起。武氏祠作为汉代地面石构建筑和石刻艺术遗存,其建筑材料和精美画像石刻,都是直接开采自嘉祥当地山区的青石(石灰岩)。这种就地取材的方式,既利用了当地优质的自然资源,也大大降低了营建成本,是武氏祠得以建成的重要基础。嘉祥青石成就了武氏祠石刻艺术的辉煌,武氏祠也成为了嘉祥青石卓越雕刻性能的最佳历史见证。由此想到石构建筑的设计师、石刻画像的巨匠、石刻雕琢的工匠,加上创造石雕石刻防潮防腐技术的人才等,充分显示出当年在济宁、嘉祥区域社会经济和文化的繁荣、深厚及发展。

最后,再说说武氏祠的石刻艺术与运河文化的深层次关系及相互影响。表面看,武氏祠和大运河文化似乎无关。但黄易的运河职务与武氏祠发掘有直接关联。黄易在乾隆年间任山东运河同知,负责运河河道治理、漕运管理等事务。这一职务使他长期在济宁、嘉祥等运河沿线地区活动。1794年(乾隆五十九年),黄易在巡查运河河工途中,根据地方县志线索,在嘉祥县紫云山发现被掩埋的武氏祠汉画像石。他随即组织挖掘,清理出梁武祠等石刻,并就地建屋保护。可以说,在武氏祠的发掘与保护工作中,运河不仅是黄易履职的物理空间,更提供了人员、物资、工程资源、信息流动的通道。运河是清代南北文化交流的动脉,黄易将武氏祠发现的消息通过运河沿线的书信网络传递给金石学界,引发全国性关注。运河提供的交通,使学者得以亲赴嘉祥考察,推动武氏祠成为金石学研究重镇。黄易又利用运河管理体系调集人力、筹集资金重建保护室。为筹集建设保护室经费,自己捐款14万钱,在当时捐款人员中钱数是最多的。他亲自撰写并竖立《重修武氏祠堂记》碑,其背后的资源调度依赖运河行政体系。在黄易的推动下,运河沿线聚集了官员、商人、学者群体,他们对金石文物的收藏兴趣,促进了武氏祠拓片的流通,使其影响力沿运河扩散至江南、京师。武氏祠的发现使嘉祥从普通运河沿线县城跃升为金石学“圣地”,吸引文人墨客专程到访,间接带动了运河沿线的文化旅游业。运河文化强调流动、交流、实用,武氏祠文化体现儒家正统、礼教传承,二者在清代实学思潮下融合。这充分说明,武氏祠文化与运河文化的关联绝非偶然。黄易的运河职务是武氏祠重见天日的关键。运河为武氏祠的保护、研究、传播提供网络和纽带,而武氏祠则丰富了运河文化的内涵与影响力。因此,武氏祠不仅是汉代艺术的巅峰之作,更是运河文化滋养下的一次“文化再发现”,其保护史本身已成为运河文化遗产的重要组成部分。在我们弘扬济宁“运河记忆”的今天,武氏祠应当之无愧地成为“运河之都”的“石刻记忆”。

(作者:齐鲁文化、运河文化、黄河文化研究学者)

参考资料:

①老靳行色(网站):2024-03-12《济宁嘉祥一座家族祠堂,与故宫、三孔齐名,至今不知墓主人身份》。

②大众日报:2025-06-30《在嘉祥武氏祠,探秘刻在石头上的华夏文明》。

③百度百科:《嘉祥武氏墓群石刻》。