研究了几十年的山东地方党史,特别是又研究了十几年的京杭大运河文化史,对于临清这座县级市,我一直持崇敬、向往、仰视的眼光。其中有两个重要因素:一是明清时期,临清是运河名城,形成了浓厚的运河文化,包括饮食文化,是全国30座大城市之一,是山东第一大城市,商贾辐辏,骚客麇集,车水马龙,人声鼎沸,素有南有苏杭,北有临张之说;二是临清近代史出了两位闻名遐迩的大人物:一文一武,文的是中国近现代史中的国学大师季羡林,武的是在抗日战争牺牲的抗日民族英雄张自忠。

由于工作关系,我曾经多次到临清考察,本文记述的是山东运河经济文化研究中心在临清的一次党建活动。

2018年的8月29日,山东运河经济文化研究中心在临清举行了党支部活动,活动内容四项:参观张自忠、季羡林纪念馆;考察临清运河闸、钞关等运河遗迹;聆听张德宽同志介绍山东经济形势;为临清开元山庄“运河文化主题酒店”挂牌。我作为运河中心党支部宣传委员、学术研究部主任、《运河研究》主编,自然随队前往。大家以朝拜者的心境去临清接受心灵的净化与洗礼。

上午10点,运河研究中心党支部组织委员张善兵(现担任党支部副书记,秘书长)联系的中巴车径直到达临清张自忠纪念馆。迎接我们的是临清博物馆老馆长、临清博物馆系统的大贤马鲁奎先生、山东运河中心执行委副主任周长春先生、博物馆魏辉馆长、开元山庄董事长张秀梅女士。虽然参加活动的志愿者中大都是退休的厅局级、省军级领导干部,为了不打扰地方官员的正常工作,预先说好的,此行是运河研究中心的党支部活动,务必不要惊动地方官员。

拜谒张自忠

按照行程安排,先拜谒张自忠纪念馆。纪念馆的第一部分为序幕厅。第二部分为张自忠生平事迹展览,展有200余幅珍贵历史照片和部分文字资料。第三部分为张自忠纪念碑廊,共收入朱德、董必武、季羡林等题词碑刻50余块。第四部分为张自忠故里碑亭。该馆已被列为山东省爱国主义教育基地。

一进纪念馆大门,是毛泽东主席为张自忠将军的题词:精忠报国

通过观展,经过讲解员的讲解,我们对张将军有了更为完整的了解。张自忠将军具有显赫的家世,本文只追溯将军牺牲的壮举。张自忠,字荩忱,人如其名,一位县令之子出身的公子哥,见时代动荡、民族危亡而投笔从戎,用了26年时间,从士兵,一步步做到上将,最终以集团军总司令的身份,仍然亲自带兵主动出击日军,最终阵亡于湖北襄阳。就在殉国的前一年,1939年,在返回重庆述职时,张自忠接受《大公报》记者采访时说,“我张自忠他日流血沙场,马革裹尸,你们始知我取字‘荩忱’之意!”

当战事打到危机关头,部下纷纷建议撤退时,张自忠大声命令:“现在到了生死存亡之际,正是军人杀敌报国之时,子弹打完了,要用刺刀杀,刺刀断了,要用拳头打,用牙齿咬!”

战斗中,张自忠右臂中弹受伤,仍坚持来回巡视进行现场督战,部下们建议张自忠迅速撤退,都被张自忠严词拒绝。激战到中午时,三十三集团军左右两翼的两个团的兵力相继被击溃,日军已对司令部形成了三面合围。张自忠手下的2000多官兵仅剩下身边的几十名警卫人员,由于张自忠平日对待官兵非常宽厚,因此即使到了最危难的时刻,将士们也仍然誓死保卫着他,并高喊:“司令快走!司令快走!”这更加引起了日军的注意,加紧了围攻。尽管仍有最后一面山路可退,可张自忠依然坚持正面抗击日军,不肯离开战场。

张自忠的副官马孝堂,也陪伴张自忠将军走到了生命的最后一刻。在被日军连刺带砍了9刀,脑壳都被砍开的情况下,勇敢坚毅的马孝堂仍然存活了数日,临死前,马孝堂向救助他的国军官兵们,讲述了张自忠生命最后的时刻——

这是5月16日下午:“总司令猛然前扑,旋又立起,右肩后流血,很显然是被炮弹碎片炸伤了。与此同时,参谋处吴处长也受伤了。到了十里长山,张自忠还在指挥,接着左臂也在流血。总司令仍然站在那里,怒目圆睁,大声呼喊着、指挥着。”随后,张自忠右胸也中弹了,鲜血喷涌而出。“他的腿上也流了血,血湿透了袜脚。我见总司令突然向后一歪,右胸就往外喷血,总司令脱了上衣军装,让我给他裹伤。血如泉涌,溅上了我的脸和全身。我刚包扎完伤口,敌人就一窝蜂上来了!总司令命我快走开,还说,我这样死得好,死得光荣,对国家、对民族、对长官,心里都平安……”危亡之际,将军仍然未曾屈服!

对于张自忠将军的阵亡过程,侵华日军在《231联队史》中也进行了记载:“第四分队的藤冈一等兵,是冲锋队伍中的一把尖刀,他端着刺刀向敌方最高指挥官模样的大身材军官冲去,此人从血泊中猛站起来,眼睛死死盯住藤冈。当冲到距这个大身材军官只有不到三米的距离时,藤冈一等兵从他射出来的眼光中,感到一种说不出来的威严,竟不由自主地愣在了原地。这时背后响起了枪声,第三中队长堂野射出了一颗子弹,命中了这个军官的头部。他的脸上微微出现了难受的表情。与此同时,藤冈一等兵像是被枪声惊醒,也狠心起来,倾全身之力,举起刺刀,向高大的身躯深深扎去。在这一刺之下,这个高大身躯再也支持不住,像山体倒塌似地轰然倒地。”

在刺死张自忠后,日军感觉到这个“临死前还猛站起来、浑身是血的大个子军官”可能来历不凡,随后他们从张自忠身上,搜出了一把刻着“张自忠”三个字的钢笔。可他们仍然不敢相信,这竟然会是一位“敌军”的总司令。

张自忠牺牲时,年仅49岁。此时,张自忠的夫人李敏慧已在家中苦等了他4年。张自忠牺牲后两个月,噩耗传来,李敏慧悲痛万分,安排好老小后,绝食7日而死。李敏慧死后,冯玉祥亲自出面,安排将张自忠、李敏慧夫妇二人一起合葬在重庆梅花山麓。蒋介石为张自忠题词:“一战于淝水,再战于临沂,三战于徐州,四战于随枣宜,终换得马革裹尸还!”

抗日将领张自忠将军,是第二次世界大战中同盟国牺牲的最高将领,那种不畏牺牲的民族气节,令每个中华儿女尊敬,曾被周恩来称赞“其忠义之志,壮烈之气,直可以为中国抗战军人之魂”。

朝圣季羡林

怀着崇敬和沉重的心情走出张自忠纪念馆,紧接着又迈入季羡林纪念馆。季羡林纪念馆就在张自忠纪念馆的左后侧,这是临清策划的高明之处,两个纪念馆建在一起,一文一武,相得益彰,还便于参观。

1911年8月6日,季羡林出生于山东省清平县(现临清市)康庄镇官庄一个农民家庭。六年后,男童季羡林仗剑走天涯,离家去济南投奔叔父,进私塾读书,辗转世界各地求学,终成一代大师。

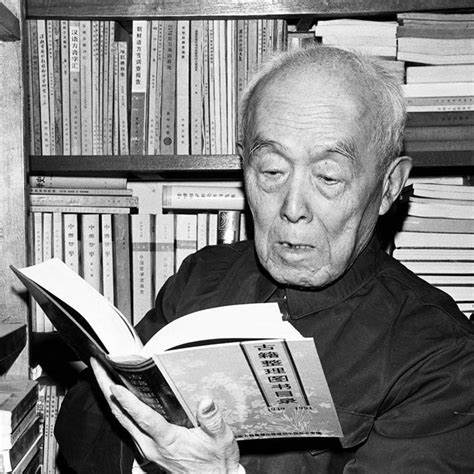

在我的认知里,季羡林是中国近现代史中第一大学问家,在社会科学领域,乃至文学、翻译界,都堪称巨擘,无出其右者。季羡林是临清人,国际著名东方学大师、语言学家、文学家、国学家、佛学家、史学家、教育家和社会活动家。历任中国科学院哲学社会科学部委员、聊城大学名誉校长、北京大学副校长、中国社会科学院南亚研究所所长,是北京大学的终身教授,与饶宗颐并称为“南饶北季”。早年留学国外,通英文、德文、梵文、巴利文,能阅读俄文、法文,尤精于吐火罗文(当代世界上分布区域最广的语系印欧语系中的一种独立语言),是世界上仅有的精于此语言的几位学者之一。生前曾撰文三辞桂冠:国学大师、学界泰斗、国宝。 头衔、名利对他来说根本不重要,他所追求的是学识领域的大跨步。这世间总有这样一种人 ,他们执着于信仰,几近痴狂,坦荡做人,看淡名利。

关于季羡林先生一生的经历,马鲁奎先生非常熟悉。他和季羡林先生既是同乡,又是忘年交,也是学术研究领域的志同道合者,张自忠纪念馆、季羡林纪念馆的布展,所展出的资料倾注了马鲁奎先生的心血和汗水。在参观季羡林纪念馆时,马鲁奎先生亲自当起了讲解员。他如数家珍的娓娓讲述,把我们带入了季羡林一生的经历中,我们听得如痴如醉。

季羡林和许多近代史的名人都有不同凡响的交往,互相在交往中受益。正如孔老夫子说的,“益者三友:友直、友谅、友多闻”,良师益友会改变一个人的人生走向,终身养成好习惯,成为砥砺前行的不竭动力。季羡林与臧克家幼时随马景恭识字,在高中开始学德文,并对外国文学产生兴趣,1929年,入山东省立济南高中,其国文老师董秋芳是鲁迅的朋友,还是著名翻译家。季羡林之所以五六十年来舞笔弄墨不辍,耄耋之年,仍旧不能放下笔,受董老师影响很大。

而最使笔者难忘的是:98岁高寿的季羡林在临去世前三天,在神智依然清晰时,还口授了一篇散文发表在人民日报。这对我这个半个世纪都在办公室爬格子的文字工作者是个极大的激励和鼓舞。真正的致力于做学问的人大都是勤于读书、勤于笔耕的人。写到这里,我又想起父亲生前经常对我讲的作家老舍的故事。父亲和老舍是忘年交,也是挚友。老舍先生的逸闻趣事很多,他在创作集“出口成章”中有一篇小文章:“今天为什么没有写?”,不知道是什么原因,有一天老舍先生没有写文章,睡到半夜醒来,他突然想起今天没有动笔写文章,于是又穿衣起床,一口气写了一篇随笔:“今天为什么没有写?”结果很清楚,那天他还是写了!曾国藩的“一勤天下无难事”,应该是至理名言,适用于社会各阶层的每个人。

季羡林与臧克家初识于1946年,重逢于1949年,20世纪50年代初,臧克家支持季羡林入党。1978年前后,臧克家见到季羡林,见季羡林头发半白;1980年再次会面,已银发如雪。于是臧克家顿生感慨,随即赋诗一首,赠给季羡林:“年年各自奔长途,把手欣逢惊与呼!朴素衣裳常在眼,遍寻黑发一根无”。老友相见,幽默谐趣,不失人生的一处绚烂的风景。

季羡林是真性情人,他身上闪烁着童真和情趣,这应该体现在他和两只猫一起睡觉的“三睡图”中。老先生靠在睡椅上闭着眼,两只猫一边一个,睡在他的两条大腿上,憨态可掬,既幸福又安详。猫陪伴着他度过孤独寂寞的晚年。他身上的童真还体现在的他的人生名言中,他说:“我一辈子不说假话,但真话不全说”。我曾经开玩笑告诉友人:季羡林先生一辈子不说假话,但真话不全说,回顾走过的岁月,我不但不说假话,真话也全说。我对生活的理解及其简单,认死理,思想单纯,所以常常碰壁,出力不讨好。看来,余生不仅在治学上要向季羡林先生学习,在做人处事上也要向季羡林先生学习。当务之急是真话不全说。

季羡林先生精通12国语言,翻译了大量作品。季羡林的学术研究,用他自己的话说是:“梵学、佛学、吐火罗文研究并举,中国文学、比较文学、文艺理论研究齐飞”。

季羡林支持聊城大学的发展,曾经几次来聊城大学,并欣然受聘名誉校长,与家乡的这所大学留下了难分难舍之情。

温家宝曾五次看望季羡林。他称:“您最大的特点就是一生笔耕不辍,桃李不言,下自成蹊。您写的作品,如行云流水,叙事真实,传承精神,非常耐读。”“您在最困难的时候,包括在‘牛棚’挨整的时候,也没有丢掉自己的信仰。”“您一生坎坷,敢说真话,直抒己见,这是值得人们学习的。”

季羡林的老搭档贺剑城说:“季先生对待学术、工作非常严谨,对自己和别人要求都非常严格。他精力过人,每天到单位非常早,有时竟然会提前三个小时到。”

季羡林纪念馆两旁的匾额和“集群贤大成学贯中外,承历代师表德合古今”对联均由欧阳中石撰书。比起明星不为人知的一面,大师们的一些小的举动更是体现了大师的素养。一次,北大新生入学,有名新生拎着很大的包裹来报到,看见路边有一个老头,就把他叫过来,说:“老头,给我看一下包,我去报到。”老头等了一个小时,一动不动地给他看包。后来这个学生才知道这个看包人就是赫赫有名的季羡林大师。

季羡林说,我交了一辈子朋友,究竟喜欢什么样的人呢? 约略是这样的:质朴、平易;硬骨头,心肠软;怀真情、讲真话;不阿谀奉承,不背后议论;不人前一面人后一面;无哗众取宠之意,有实事求是之心;考虑个人利益也为别人考虑;关键是个真字,是性情中人。

大运河滋养了临清这座小城,也滋养了一代伟人季羡林。从大运河边走出去的学界泰斗季羡林是山东的骄傲、是聊城的骄傲,更是临清的骄傲。

考察古运河

参观完两座蕴含着崇高与伟大的纪念馆,一行人又在马鲁奎先生的带领下急匆匆考察临清古运河。

临清被清乾隆皇帝赞誉“富庶甲齐郡”,以至于经济、文化繁荣了五百多年。曾经的运河两岸,商贾如云。今天的临清依旧保持着明清运河的古朴色彩,因为钞关、鳌头矶、清真寺、会通桥、舍利塔、五样松都还在,都是弥足珍贵的文化遗产。

元明清时期,会通河一直是南粮北运以及南北经济文化交流的重要通道,聊城也得益于京杭大运河漕运的兴盛,经济繁荣、文化昌盛达四百年之久。当年三河交汇于此,是何等的壮观!现在虽已成一片黄土田野,但隐约可见河道之形。河岸上遗留着青砖垒成的堤坝,台阶上枯草摇动,当年这里应是商贾云集、帆樯林立,一派热闹繁荣。

会通河流经之地东高西低,为节制水势,控制蓄泄,沿河建闸31座,所以会通河也有“闸河”之称。临清位于会通河与卫河的交汇处,闸坝设施重重。元代在临清境内会通河之上建有临清闸、会通闸、隘船闸等闸座。以柱石白灰为底,以临清特有的城砖筑墩,左右延以雁翅,两墩中间开槽嵌入闸板以节蓄泄,引送上下航行之漕船。

马鲁奎先生声情并茂地讲述元明清临清的桥、闸历史,他说,会通河初开,河道浅窄,水源不足,过往船只众多,豪门大贾常私自加大船载,多超规定,以致船多搁浅,运道阻塞。后元廷下令建“运环闸”,这一措旋使船体的宽度和长度受到限制,维护了会通河正常的船运秩序。

京杭运河临清段桥闸,历史久远,保存完整,有着深厚的文化内涵,是研究古代经济、文化、漕运、治水等珍贵的实物资料,是古代劳动人民开凿运河、治理运河的成功典范,是运河变迁的重要佐证,具有较高的文物价值。

临清鳌头矶位于临清市先锋路街道办事处吉士口街元代运河与明代运河的结合处,是一组结构精巧、古朴典雅的楼阁式建筑,现全国重点文物保护单位。

鳌头矶之名缘于特定的地理环境。始建于明嘉靖年间。当年的会通河在靠近卫河附近分为两支,分别在南北两处流入卫河,因此,在会通河与卫河之间形成了一块周围环水的狭长陆地,人称“中洲”。鳌头矶处中洲突出之地,明代正德年间在此叠石为坝,状如鳌头,两支运河上的四处河闸像鳌的四只足,广济桥在鳌头矶后像其尾,明代临清知州马纶为观音阁题名曰“独占”、“鳌头矶”,明代书法家方元焕书,以赋予其“独占鳌头”的意境。现尚存古建筑一组,周围楼阁环抱。北殿称“甘堂祠”;南楼名“登瀛楼”;西殿曰“吕祖堂”;东楼谓“观音阁”。阁建于楼上,呈方形,正檐挑角,木隔落地,玲珑别致。整个建筑结构严谨,布局得体,玲珑纤巧,古色古香,是明代北方地区典型的木结构建筑群。明清两代,运河漕运鼎盛之时,文人骚客常登临楼阁眺望运河,见船来舟往、帆樯如林,即寄情抒怀、赋诗唱和。鳌矶凝秀遂成为运河繁荣时期临清的一景。

大家登临鳌头矶,触景怀古,遥想明清时代临清的繁荣景象,顿生大江东去、时代变迁、物是人非的感慨。

运河考古的重头戏——考察临清运河钞关。临清运河钞关始设于明宣德四年(1429),宣德十年(1435),临清钞关升为户部榷税分司,由户部直控督理关税,下设五处分关,直控督理关税。万历年间,年征收税银八万三千余两,多于京师崇文门税关,居全国八大钞关之首,占全国税收的四分之一。清光绪二十七年(1901年)运河漕运停止,钞关署治遂废。

临清运河钞关为一组建筑群,自运河而西依次为河口正关、阅货厅、“国计民生”坊、关堞、仪门、正堂等。南北三进院落,置设穿厅、船料房、鼓铸坊等,占地四万平方米 ,厅堂坊舍室四百余间。占地东西长130米 ,南北宽96米 。现存两进院落,前院为公署办公区,后院为仓储区,南部住宅区现大部分成为民居。主要古建筑为仪门、南、北穿厅、科房、船料房等80余间,面积六千余平方米。此外尚有原钞关官员住宅若干,保存较好。建筑大都为硬山建筑,青色灰瓦屋面。

马鲁奎先生说,临清运河钞关是目前全国仅存的运河钞关,对研究当时的历史、社会政治、经济、文化及城市发展均具重要价值,是研究漕运历史、封建社会经济关系、社会形态的重要实物资料。同时它还是明代万历年间王朝佐反税监斗争的历史见证,也是著名小说《金瓶梅》一书中多次描写的一处重要史迹。

站在这历史时空,临清运河文化的遗存无言地诉说着晋派、徽派等南北各异的建筑风格与文化内涵,无言地诉说着历史的兴衰成败,不由地让人思接千古,苍然而泪下。

舌尖上的开元山庄

急匆匆考察完临清古运河遗迹,已经接近下午一点,大家收获满满,但毕竟已经过了午饭时间,免不了都饥肠辘辘。令大家惊喜的是:当我们在开元山庄下车后,古运河边的进开元山庄路口摆着一辆手推独轮车,上面横放着还冒着热气的豆腐。两位师傅连忙用切刀切下一块块热豆腐,放到精致的小木板上,递给大家品尝。这是临清的小吃之一,名为“托板豆腐”。实事求是地说,这是我吃到的最好吃的热豆腐。也可能是饿了,倍觉可口,大家大块朵颐。一向笑容可掬、文质彬彬、幽默诙谐、谦谦君子型的穆振河书法家竟然吃了两块托板豆腐。

单单饭前豆腐一项,足见开元山庄的老板是多么的细心,安排的是多么的周到。只因为热豆腐垫了底,大家喜笑颜开的照相留影。接着,大家围着饭桌,聆听一位领导同志介绍山东目前的经济情况和今后的发展趋势。“埋头实干,走在前列”,这是山东提出的口号,践行并落实这个美好的愿景,要靠全省人民的共同努力。许多经济发展数字,发言人如数家珍,信口而出,大家心悦诚服,对山东的发展充满信心和希望。

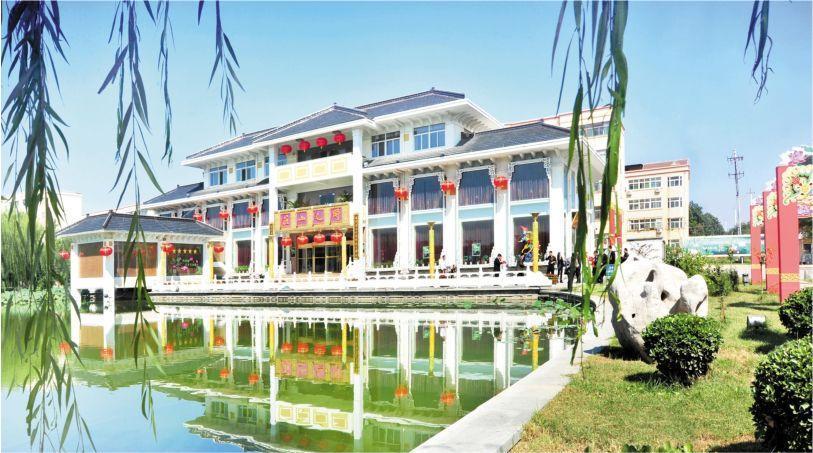

开元山庄依京杭大运河而建,前有一湖,如坐船到临清,就可以在酒店前弃舟上岸,直接登楼享受美食。看着千年流淌的运河从身边缓缓而过,让人感叹当年运河挂千帆、漕运船头共举杯的盛景。如今登开元山庄,运河文化气息依旧。临清曾是运河重镇,漕运大码头,不仅是交通要塞,更是美食遍地。

开元山庄是五星级大酒店,中央电视台拍摄京杭大运河,摄制组行至临清,作为运河上的重镇,当初临清被称为“小天津”,不仅经济发达,而且美食为天下知,摄制组专门到开元山庄拍摄什香面的制作。今天大家有幸品尝了布袋海参、八大碗、什香面等美味佳肴,自然是情绪高涨。临清什香面即《金瓶梅》小说中提到的“温面”,书中提到的临清温面就是临清人日常生活中家家吃的凉面条。据传,乾隆帝下江南途径临清,游历龙山、凤凰岭后,偶感风寒,不思饮食,地方随侍官员灵机一动,命厨师用本地手工面条配以10余种时鲜蔬菜为菜码,及肉卤、素卤进献。乾隆帝见后,食欲大增,甚悦,遂赐名“什香面”。随后,什香面被带到全国各地,广为食客喜爱。在此基础上,开元山庄厨师团队经过多年的研制,挑选上好的食材,继承传统与创新,推出了一道运河文化鲜明、味道独特、色泽诱人、菜码调料讲究的手擀蛋清临清什香面。开元山庄什香面等名吃获大奖,再次引发人们对临清、运河文化、开元山庄的关注,也越来越向往去开元山庄品尝美食。

开元山庄的老板是临清的铁杆京剧票友,京剧唱腔功底很深。吃饭期间,她的一曲红灯记选段,堪比专业京剧演员,唱腔、做功俱佳,赢得阵阵掌声。老板酷爱读书,热爱文化,更是大力支持当地文化事业的发展,凡是与文化有关的活动,都慷慨解囊,鼎力支持。对运河文化的传承,充分体现在开元山庄的食单中,除了获大奖的什香面、布袋海参、黄面炸糕外,美食系列,还有一品蛋酥、八宝南瓜、什锦小黄鱼、大漠烤羊排、宝塔肉等,让人吃起来流连忘返。

老板信奉“发上等愿,结中等缘,享下等福;择高处立,寻平处住,向宽处行”这句话,把这句话虔诚地挂在自己的办公室。看似简单的24个字,包涵浓缩了古代圣贤“极高明而道中庸”的人生哲学,境界高远却又立足于现实,体现了超然物外和追求现实的统一。说尽了中国人为人处世的大智慧。优秀的人才一定懂得一个道理,久利之事无为,众争之地勿往。得失之间演绎无穷人生,能领悟此境界者乃大悟大彻者也!

山东,历史厚重。是中华文明重要发祥地,是中华优秀传统文化的重要源头。山东,人文荟萃。诞生了一大批杰出的思想家、军事家、科学家、政治家、医学家、文学家和艺术家。崇尚变革。创新求变的基因,深深扎根齐鲁大地。山东人敢闯敢试、敢领风气之先,农业产业化和国有企业等改革,在全国率先突破。临清这座运河古城,有一大批敢闯敢试、敢领风气之先,又乐于奉献的的优秀企业家,必将繁荣重现,让我们拭目以待!

(2018年写于《运河研究》编辑部,2025年6月8日修改)