2025年“五一”假期刚过,我们就从济南来到位于沂蒙山区临沂市莒南县朱芦镇厉家泉村的“彦林书屋”。临沂古称琅琊,是东夷文化的发祥地之一,是诞生沂蒙精神的红色沃土。莒南县地处鲁东南鲁苏交界处,山水相依,近海临港,是沂蒙革命老区的重要组成部分,有“齐鲁红都”之誉;上世纪50年代这里涌现出了高家柳沟、王家坊前、厉家寨三个受到毛泽东主席亲笔批示的全国先进典型,特别是“愚公移山,改造中国,厉家寨是一个好例”的批示,在全国农业战线影响深远,该县被称为现代“愚公精神”的源头。朱芦镇因产红色芦苇而得名,沟壑跌宕起伏,很难找到一块能用大型机械耕种的土地,该镇有一幽深的绣绵河,九沟相连,晨曦时折射水中成五彩斑斓,有多个以“彩”命名的村庄,又得名为“彩沟”和“小九寨沟”;据了解,朱芦镇历史上出过几个著名人物:鬼谷子,因他而打造成“无极鬼谷旅游区”;孙膑,曾在此著书立说,留有孙膑洞;刘兴元,该镇刘家东山人,1931年参加工农红军,1955年被授予我军中将军衔;厉彦林,著名作家,“彦林书屋”的主人。厉家泉村是他的出生地,这个只有216户、537口人的村庄,虽说地处偏僻的山区,但村中住宅、道路整齐划一,因村口有一“古泉”而得村名。

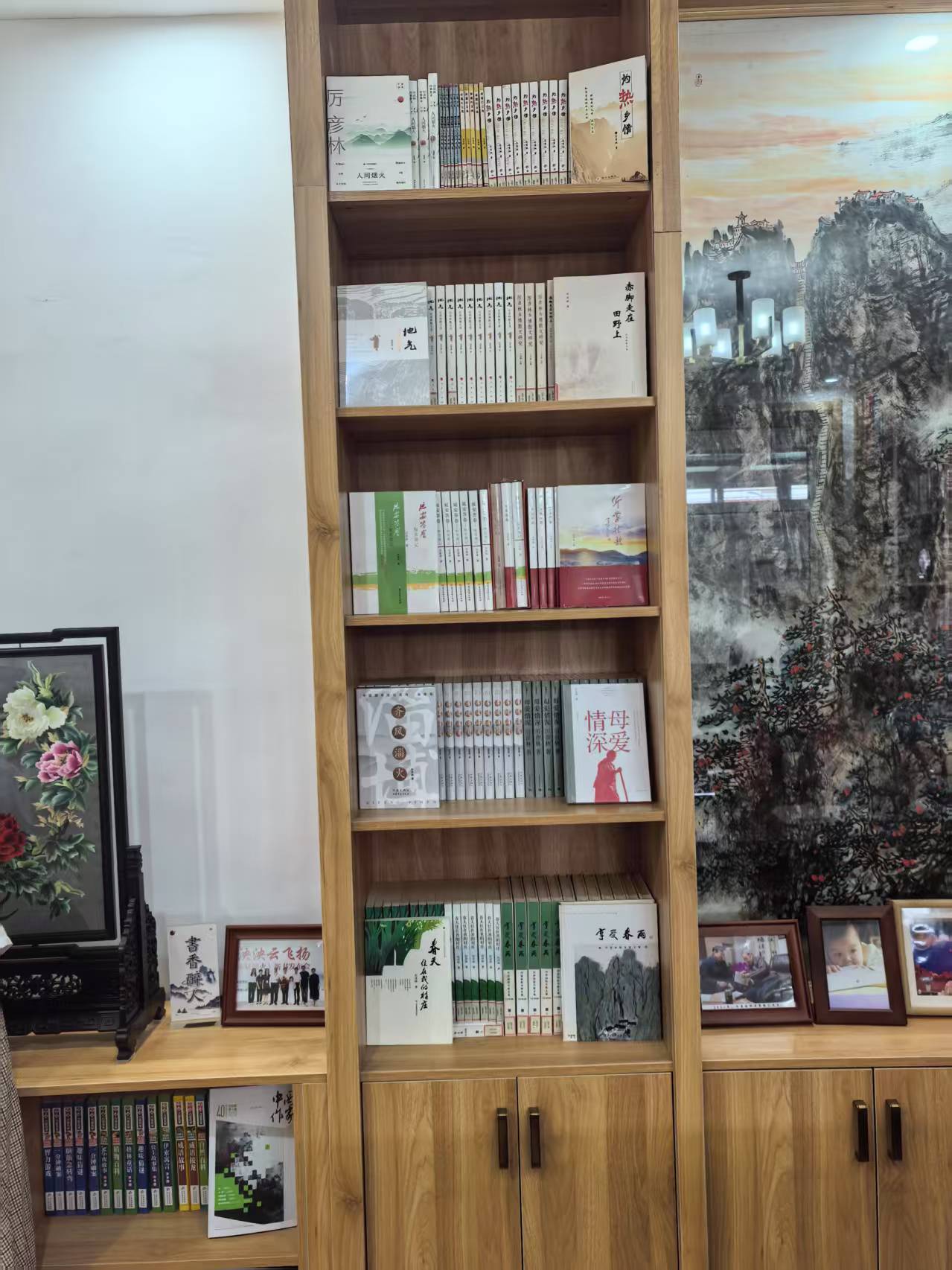

“彦林书屋”是厉彦林夫妇用父母去世后留下的祖宅改造的。这是全村统一规格和面积的五间堂屋(坐北朝南)和一个搭建了透明玻璃顶的天棚,加上大门和围墙,是一座典型的沂蒙农家院落。大门口对联依然清晰,上联“延安答卷续辉煌”,下联“沂蒙壮歌谱新篇”,这是本土文人以厉彦林创作出版并被中组部评为全国党员教育培训优秀教材的《延安答卷》《沂蒙壮歌》两部报告文学书名而题写。门框正中悬挂着刻有著名作家张炜手笔题写“彦林书屋”的牌匾。大门外对面的墙上,镶嵌着用二维码形式将厉彦林历年来发表在《人民日报》上涉及到歌颂亲人和本村故事的文章题目,用智能手机一扫,文章便可在手机上品听,很适合年龄大、眼睛模糊和识字少的孩子们。走进大门迎面悬挂由欧阳中石手书刻成的“新时代美德书屋”金字竖匾,显示出书屋的主基调。门口东侧由原杂物房改造而成的书屋接待室,挂满了厉彦林坚持业余文学创作50年来曾获齐鲁文学奖、冰心散文奖、长征文艺奖、《人民文学》奖、徐迟报告文学奖等奖项证书、照片、刊物,以及《莒南县彦林书屋书友社章程》等;五间堂屋的图书琳琅满目,以自家存书为主,也有别人捐赠的,比较集中的是厉彦林专著《灼热乡情》《享受春雨》《春天住在我的村庄》《赤脚走在田野上》《地气》《齐风淄火》《母爱情深》等十余部作品,这些书籍,真实体现了作家厉彦林“感恩故土、兼济天下”的担当。

厉彦林与妻子朱晓梅生在沂蒙、长在沂蒙、根在沂蒙,他们怀着对沂蒙的感恩、敬畏之心,用自己多年积攒的稿费改造建设了“彦林书屋”。我们一行深深被他们夫妇的善举打动、感染和吸引,认为这不仅是一种个人情怀的回归,更蕴含着深刻的社会意义和文化价值。同时,也被“彦林书屋”的“诗与远方”所陶醉。不料,书屋女主人朱晓梅说了一句令人深思的话:来到书屋的人,享受的不仅仅是“诗与远方”,更多的是“人间烟火”。真是一语道破真谛:设立书屋不是摆设,不是作秀,更不是沽名钓誉,而是让它发挥人间烟火的作用,感念祖先,凝聚家人,使走进书屋的人各取所需、各抒己见、各显其能,视书屋为讲堂和师长,为传承孝敬父母之道与和睦家庭之德,为接地气和交挚友,为获取子女成才、发家致富、强心健体、增长才干之高招……

从感恩故土到文化反哺。厉彦林在“书屋”这片故土出生、成长、上学、劳动,直至参加工作,成为作家,他对这里的一草一木感情深厚,对这里的父老乡亲难离难舍,对在这里受到的滋养永生不忘,对在这里取得知识“第一桶金”后而成为著名作家而感恩不已,“彦林书屋”就是对他成长记忆的致敬,老屋改造为“书屋”象征“根”的延续,是将个人成就转化为对故乡的实质回馈。

随着书屋开放4年多来,逐步产生了强烈的“文化反哺”现象,越来越多的人们来这里参观、见学、接受陶冶,仅以团队形式在书屋举行读书分享会就达到了112期,许多青少年获得了“一本好书会改变一个山里孩子人生轨迹”的亲身感受。本村和附近村庄考上大学的孩子越来越多。厉家泉村现有本科生41人,其中研究生11人、博士生4人。临沂市有一位作家说,他父亲和他及他的女儿,一家三代都喜欢厉彦林的作品,是名副其实的彦林“粉丝”,“彦林书屋”开设以来,这个爱读书、爱思考、爱动笔的年轻人又在《大众网》等媒体上连续发表《品读厉彦林作品系列》,现在已有60余篇,从发表的系列文章看,他对厉彦林的作品情有独钟,是实实在在地读进去了,又能跳出来抒发自己的感想体会,既是对厉彦林作品的解读,又是对他作品的宣传,是“彦林书屋”文化和知识反哺的典型代表。

从乡情乡事到乡愁传承。有人说,人的一生难以忘怀、越老越记忆深刻的有三个方面景象:一是父母的音容笑貌,二是小时候的辛酸苦辣,三是典型的乡愁记忆。这话很有道理。作为作家,这样的景象永远写不完。厉彦林就是这样的作家,他的每一篇文章、每一部著作,似乎都与故土乡情、父老乡亲、儿女情长、人间世事分不开、扯不断。厉彦林在几十年的文学创作中仅发表在《人民日报》上以本村为聚焦点、歌颂长辈和乡亲乡土的散文就近50篇。从镶嵌在南墙上的散文题目来看:

《听春》《品春》《父爱》《布鞋》《拜年》

《沙土路》《赶年集》《赊小鸡》《萤火虫》《旱烟袋》《煤油灯》《贴春联》

《山村情深》《春节礼物》《麦收时节》《车梦滚滚》《喜鹊回家》《茶味人生》《地气重凝》《过冬的树》《盛世春节》《年夜饺子》《乡间秋雨》《钟声袅袅》《享受春雨》《乡情如酒》《春燕归来》《回家过年》《一畦青绿》

《春天来敲门》《村庄的灵光》

《家乡茶的清香》《不变的是牵挂》《家有半分菜园》

《暖意融融年夜饭》《高铁站旁小山村》《沂蒙小调代代传》

《陪爹娘游览天安门》《攥一把泥土的芳香》《仰望弯腰驼背的娘》《回家吃顿娘做的饭》《春天住在我的村庄》

……

每一篇都浸透着浓郁的乡土气息。这些都成为“彦林书屋”的重要组成部分。乡里乡亲、老少姊妹、亲朋好友每当读到这些触景生情的故事,不由地产生亲近感、自豪感、自信心和责任感,日积月累、潜移默化地演变为改造自然、改变命运、建设家乡、保护生态、为当代人谋福祉、为子孙谋千秋的动力。这才真是“在人间烟火中阅读,读书中的人间烟火”。

从家庭故事到示范效应。家庭,是社会的细胞,是爱与敬的温暖摇篮;家是最小国,国是千万家。读书的一个重要目的就是要筑牢家庭爱与敬的根基。去过“彦林书屋”的人,如果仔细品味,就会发现其间贯穿着不同寻常的厉家家庭故事。仅举几例,如,在书屋东头房间供奉着伟人、圣人和厉彦林祖父母、父母亲的雕像和画像,厉家家庭成员无论老少每次回老家,都要到此处向伟人、圣人、祖人瞻仰叩拜,以表不忘初心、不忘根之情。又如,厉彦林和家人将父母去世后遗款两万元,以父母两人姓氏厉、祁谐音,设立家庭“立旗”奖学金,制订《“立旗”奖学金基本规程》,印制家庭子女读书成长的精美获奖证书,已有六名家庭子女获奖。再如,书架上摆放着几十本厉彦林50多年来公开发表文学作品的刊物样本集,这都是妻子朱晓梅长年累月搜集收藏登记而成。听说,就连厉彦林发表的豆腐块大小的文章,她也视若珍宝,不会漏掉。可见,其有心、辛苦、勤奋之境界历历在目。还有,更震撼心灵的是,一进书屋大门西侧小屋的门框却黑乎乎的,上面沾满了厉彦林母亲生前因腿不好、坐在小屋门前的煤炉旁炒菜做饭,常年用沾着油的双手扶门框起身而留下的一层层油渍。正如厉彦林动情地说,看见了这层层油渍,就仿佛看见了“弯腰驼背的娘”,不尽的感激感动涌上心头。这一串串的家庭故事,虽然不是直接去品读“诗与远方”,但它却把书读在了“人间烟火”。

就在我们来访的前一天,在“彦林书屋”举行了近100位家人参加的以《铭记·感恩·奋斗》为主题的第111期家庭读书分享会,这是追忆祖先、呵护家庭、注重家风、传承家教的家庭读书活动,也是厉彦林为追忆感恩去世十年的母亲而创作的散文集《母爱情深》的家庭发布会和家人作者见面会,目的是带动家人突破传统的烧纸、磕头、上香的祭祀方式,聚集在一起通过读书、分享感悟、铭记前辈大恩大德和教诲,更加珍惜和努力创造美好生活,用实际行动探索回答“母爱如何铭记,家风如何传承”的问题。

厉彦林的家庭故事,既洋溢着对“诗与远方”的解读和挖掘,又渗透着对人间烟火的耕耘与劳作。他们家庭故事的示范效应在于,一个有成就、令人羡慕的家庭,最重要的是充满爱与敬,这主要来源于优秀传统文化的熏陶,来自于先进文化的滋养,根植于家庭文化的培育,而这一切都离不开读书,既读“诗与远方”的书,也要读人间烟火的“无字书”。从“诗与远方”到“人间烟火”,这就是厉彦林及其家庭的成功之路。

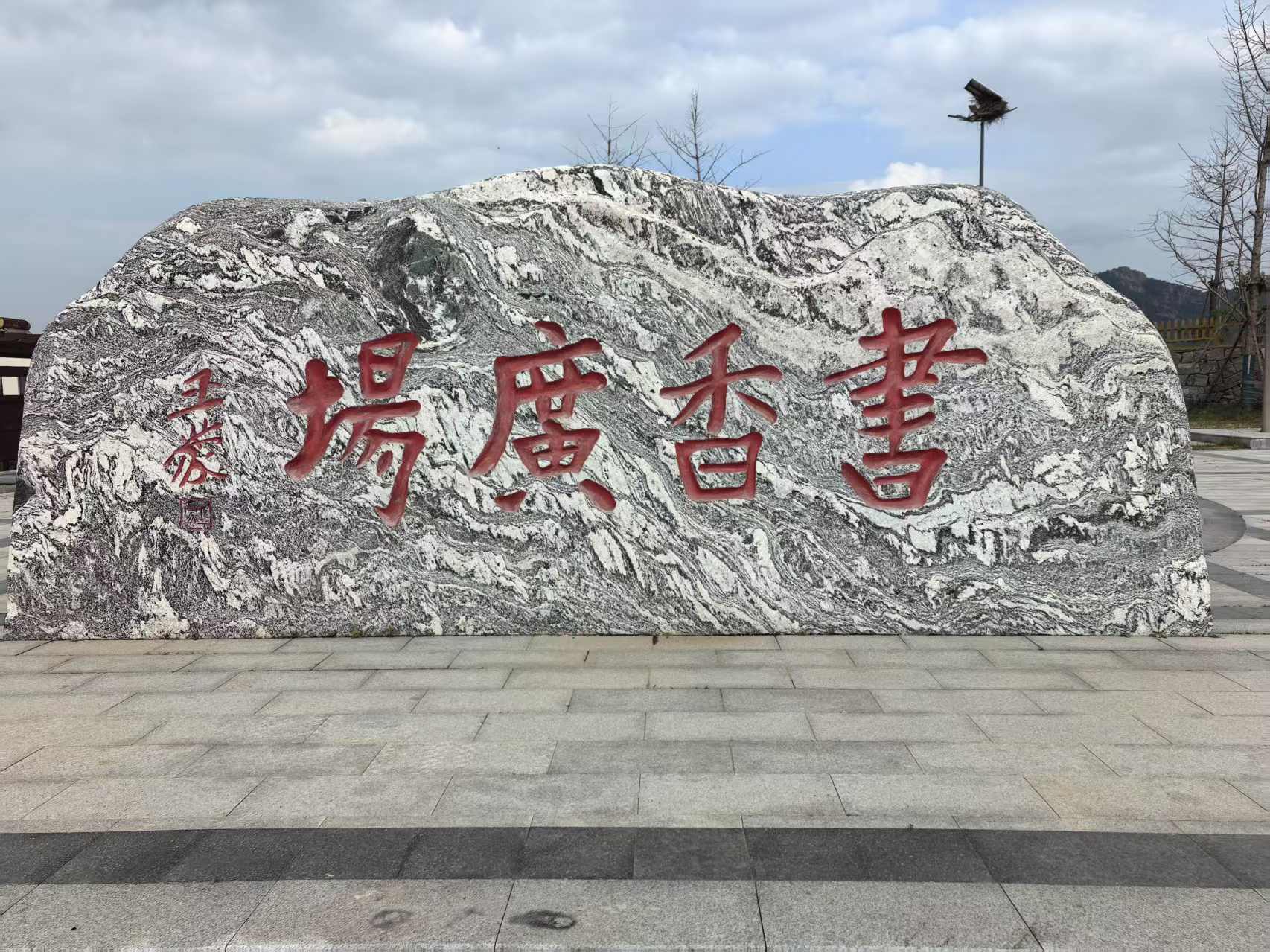

从个人书屋到文化振兴。乡村振兴不仅关注经济和产业振兴,更需要建设乡村文化生态。厉彦林在《延安答卷·脱贫漫记》中写道:“人一生喘着两口气:一口生命之气,一口精神之气。脱贫攻坚是攻坚战,巩固成果(乡村振兴)是一场持久战。富了口袋,又要富脑袋,既物质上脱贫,更得精神上脱贫。”在物质脱贫后,精神富足成为关键。“彦林书屋”作为小型文化据点,能带动乡村阅读风气,甚至可能衍生出写作培训、民俗记录等活动,促进文化传承和文化振兴,是精神脱贫的具体体现。“彦林书屋”开设不久,厉家泉村在县乡党委、政府和社会各方的帮助下,建立了规模更大的“琅琊书屋”,建设了由著名作家、人民艺术家、原文化部部长王蒙亲笔题名“书香广场”等文化读书场所。2023年底,该村被省文化和旅游厅评选为“山东省乡村文化建设样板村”。临沂市对“彦林书屋”的开设高度重视,评价很高,认为是推进乡村文化振兴的大胆尝试。莒南县委书记兼临沂临港经济开发区党工委书记黄惠林、莒南县县长厉伟谈到“彦林书屋”,如讲述他们县近几年工业总产值大步跃升一样高兴,打心里感谢厉彦林给县里带来了“名人名屋”效应。莒南县委宣传部长张华、朱芦镇党委书记田秀庆始终与我们共享书屋之悦,对“彦林书屋”的故事如数家珍,他对书屋给全县全镇带来的文化振兴变化赞不绝口。厉家泉村党支部书记厉彦军说,“彦林书屋”不仅是图书馆,更是乡村文化生活的枢纽,在“彦林书屋”的带动下,我们正在打造“书香、花香、茶香” “三香”村庄,生动再现“晴耕雨读、耕读传家”的可喜景象。

事实表明,知识和文化可以成为乡村振兴的可持续路径。还可以通过名人的影响力,吸引更多社会资源关注乡村文化建设,形成“一人带动一村”的态式。从广义上讲,“彦林书屋”还是对抗时代浮躁的一座“人文灯塔”、文化荒漠里的一口甘泉。在数字阅读和快餐文化盛行的今天,一座扎根乡土的实体书屋代表了对读书的崇拜和深度阅读的坚守。

访“彦林书屋”的过程,也是受教育启迪的过程。我们深深感到,开设“彦林书屋”的善举,是新时代弘扬沂蒙精神、助力乡村文化振兴的生动实践,在如何为家乡、社会彰显正能量、乐做善事、发挥应有作用等方面,树立了样板。作为退休干部,观察、学习了“彦林书屋”,不仅仅是感动,还想着为书屋建设包括类似的事情,能够做点什么,贡献微薄之力。大家的共识是,发挥政治优势,当好优秀传统文化和红色文化的“传播者”;利用经验优势,当好书屋建设的“参谋”和“智囊”;整合资源优势,搭建社会尤其是城乡需要的“文化桥梁”;运用沟通建议渠道,将书屋纳入社会公共文化建设轨道。我们已与“彦林书屋”建立了捐赠渠道,把自己收藏的、读过的优秀文化书籍奉献出来,时不时地运用物流形式寄些好书、有用的书和经典之作;也与“书屋”管理人员建立了微信工作群,经常传递优秀文化内容的帖子和链接,还可通过微信群交流寄语、解疑释惑、推广经验等。我们还准备联系农业技术、教育、文学、艺术、医疗系统等方面的专家举办讲座,联系图书馆、高校开展“图书漂流”活动。建议将“彦林书屋”纳入文旅等部门视野,在设施管理、经费支持、运转机制、发挥作用等方面,给予关照和倾斜,使书屋具有持续旺盛生命力。

观察、学习“彦林书屋”,即兴赋诗一首:

《七律·“彦林书屋”》

沂蒙林梅①染芸窗,老屋新开万卷香;

再闻三味②读书声,孺子笔墨化沧桑;

山藏文脉连云碧③,心守乡愁共夜长;

莫道书屋名气小,一展风骨琅琊榜④。

注释:①林梅,双关语既指林中腊梅,亦指厉彦林和朱晓梅夫妇。②三味,即经、史、子三类书籍,寓意鲁迅笔下的“三味书屋”。③“连云碧”与“共夜长”暗合沂蒙精神与文人坚守。④琅琊榜,成为临沂地区乃至全省全国的楷模

(作者:系齐鲁文化、运河文化、黄河文化研究学者)

联系电话:13361051991