夏镇,为微山县人民政府所在地,也是县城的主体部分。位于县境中部偏南,昭阳湖东岸。镇内,老运河自西向东南蜿蜒穿过,运河桥、东风桥、和平桥横架河上,东西相连,是一个颇具特色的滨湖城镇。

明清时期,夏镇界连苏鲁,为两省分治,镇北属山东滕县地,镇南为江苏沛县辖,曾因清咸丰元年黄河决口,而为沛县县城11年。素有“一步两省三座庙,一条大街两县分”之谓。清人宋思仁《过夏镇》有诗句:“片帆风利挂残阳,一镇区分南北疆。花色暗思滕县白,钟声遥送沛城凉。”

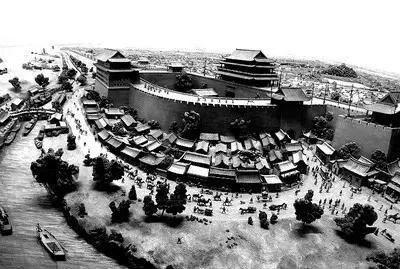

夏镇原为古城,由戚城、部城(西城)和夏镇寨(东城)三部分组成。戚城,秦置戚县治所。秦朝末年,刘邦攻薛县杀泗水郡守壮,还军亢父、方与(今山东鱼城),曾经过这里。戚城,筑有土圩,周四里,建有砖石结构四个门楼,东门曰魁星,西门曰仰庚,南门曰通济,北门已不可考,后来随称为老北门。南北朝时废戚县并入留县,随着戚县的撤销,这一区域的繁华也渐渐消退,但明代运河改道东迁却为这里带来重生。

现在的部城原名夏村,也叫夏阳,曾是一个偏僻的自然村落。明嘉靖末新开夏镇至南阳的运道一一漕运新渠(亦穿名南阳新河或夏镇新河),夏村即成航运码头,工商业日趋繁荣,隆庆三年改村为镇。同时,工部、户部分司自沽头城(今江苏沛县码头村)移驻夏镇。明万历十六年(1588年)开始,经两年时间,筑起四面土墙,建成四座城楼。东名“见泰”(后改“安澜”),西名“瞻华”,南名“延庆”,北名“拱极”。清顺治十五年(1658年)始,历时3年,又改建为砖城,城为梯形,“周九百余丈,高二丈五尺,雉堞一千百余”,因此夏镇亦名“部城”。

清康熙七年(公元1668年)大地震,部城四门楼皆倒塌,城内房屋亦破坏甚多,这场毁灭性的天灾,使部城一度不振。此后,运河东岸“镇市渐盛”。运河东岸即夏镇寨,又名东城,约在清康熙十年于运河东岸筑小土圩如寨,故称夏镇寨。咸丰初,杨俊义、张肇平等主持旧寨改筑,西以运河为障,筑三面城墙,建三个门楼,东门名同德,南门俗称南寨门,北门俗称北寨门。清朝曾于此设置“夏阳司巡检”。至此,便形成了三合一的夏镇。

夏镇内,运河自西北向东南蜿蜒穿行,随着水运兴起,形成了一串以河为线分布的村落街巷。一条古老的顺河街,原名运河涯,其南端的小闸口,明隆庆年间建夏镇闸。与小闸口相连的是月河圈。清乾隆年间疏通运河时挖得一条半月形河道,供漕船商船停泊,绕行使用,后来人围绕小河居住,弧形排列,俗称月河圈。运河南出夏镇原有一坝,此处聚居的人家称作老坝村。紧挨老坝东侧,在运河转弯处的村落称坝东,清嘉庆二十三年(1818年)这里又建了运河桥,后来以桥的孔数定名三孔桥,坝东也随之改名“三孔桥村”。

明隆庆元年(1567年)漕运新渠通航,夏镇商业随之兴起。万历初,首先兴起于夏镇闸西,以服务于漕船和过往客商的饮食业为主。万历十七年(1589年),夏镇土城筑就,城内商号陆续设立,此时衙署所设官商店铺居多;因随着漕船来夏镇经商者剧增,在夏镇北门外又发展起一条商业街名“太平街”。清康熙七年(1668年)地震,夏镇四门城楼震塌,城内和太平街的房屋亦大多倒塌,居民和商户陆续移至运河东岸。

康乾期间,夏镇闸口至水月庵间的平正街、一六街,运河东岸的顺河街、三八街、文昌街、盐当街,都是由于服务漕运的商业兴起而逐渐发展起来。到清末,来夏镇经商者,已形成山西、河南、浙江、安徽、章丘五大帮,经营着粮行、布店、药店、烟店、茶叶店、客房、银匠铺等达200余家。四面八方客商来此趸货,邹、滕、峄、丰、沛、铜山等县来此趸货和销售土特产品的,络绎不绝。夏镇成为了周围数百里内的商货集散地,为日后作为微山县政治、经济、文化的中心镇奠定了基础。