不止一次去过淄博市周村区古商业街,但都是走马观花,读过厉彦林《齐风淄火》后,就想深入地去看看。乙巳蛇年(2025年)春分刚过,便和朋友来到周村“大街”。周村历史悠久,数的着的品牌至少有三个。一个是“天下第一村”。据说乾隆下江南时路过周村,正逢正月十五,赶上大街商号张灯结彩,举行热火朝天的各种民俗演艺活动。乾隆看后龙颜大悦,心花怒放,随即挥毫泼墨,御赐周村为“天下第一村”。另一个是“旱码头,金周村”。“码头”指江河沿岸、海港停靠船舶上下旅客和装卸货物的场所,常见于水陆交通发达的商业城市。周村“大街”矗立着一个“旱码头”牌坊。周村商贸繁荣形成于宋元时期,兴盛于明清,处在胶济铁路线上,虽然不靠海、不临河,因“聚天下之货”,被称为“旱码头”。加之,周村有建于唐代的千佛阁、元代的汇龙桥、清代的魁星阁,有着“今日无税”的经商环境,使商户大有“遍地是黄金”之感,“金周村”便声名鹊起。再一个是“鲁商发祥地”。鲁商与徽商、晋商、浙商、闽商并称为“五大商帮”。翻开1936年《现代本国地图》,记载:周村“素为豫、晋、燕、赵商贾荟集之地。清光绪三十年,开为商埠。当时商贾之盛,实超过济南,而为全省之冠”。周村作为鲁商古城,有闻名天下的瑞蚨祥、谦祥益、瑞生祥、鸿祥茶庄等“八大祥”商业老字号,这是山东仅有、江北罕见,最有历史积淀、最有文化内涵、最有故事,当之无愧、名副其实的鲁商发祥地。

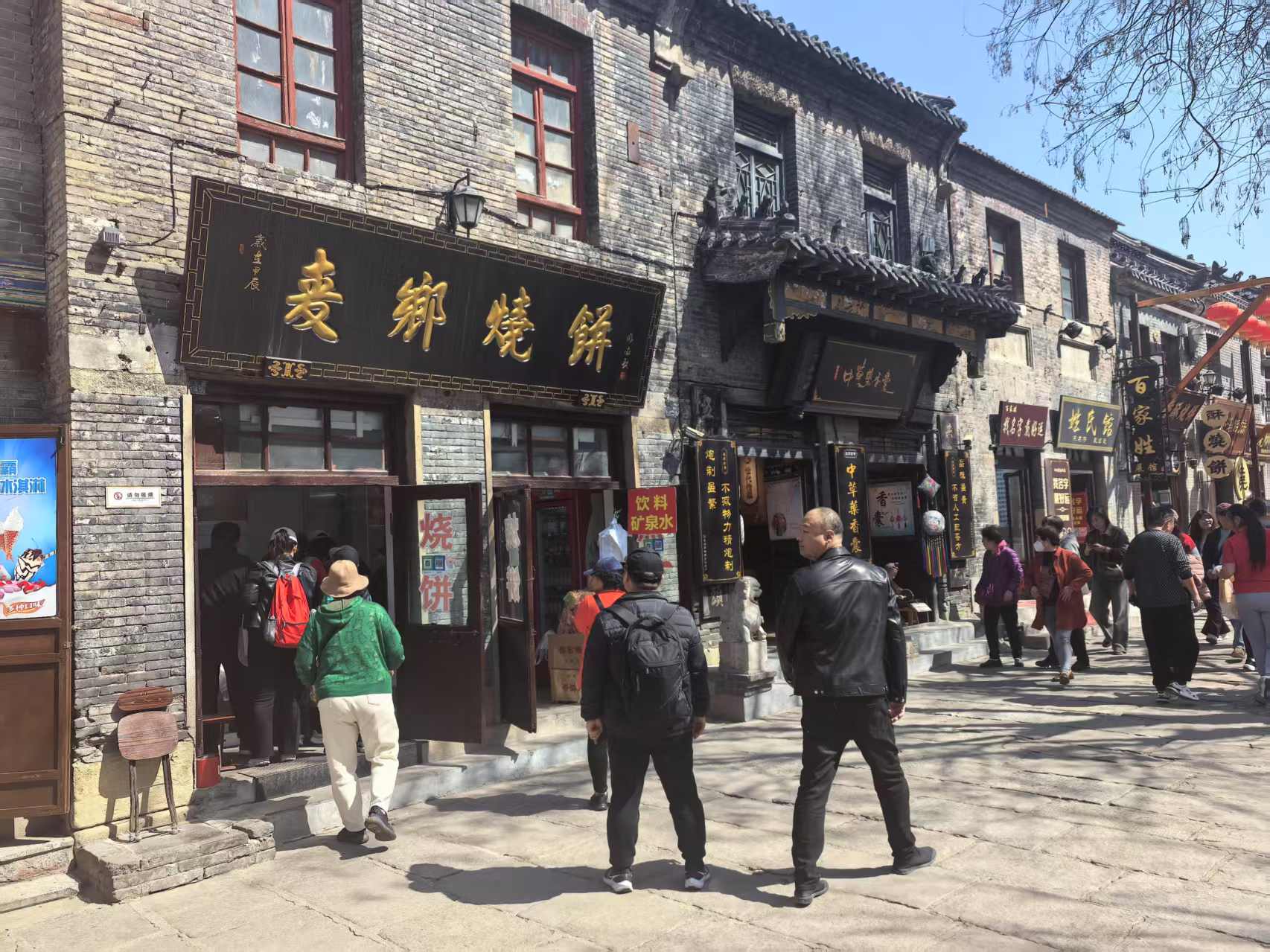

当天是双休日,随着熙熙攘攘的人流进入古商老街。老街不算宽敞,两旁店铺林立,清一色的明清建筑,一律的老式门匾,家家古色古香,处处悬灯结彩。南来北往、操着普通话和各种方言的人们,漫步在长长的石板路,穿行于风格迥异的店铺之间,使我不由地想起《史记·货殖列传》中的一句话:“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。”越发感到古街的历史沧桑和时代久远。跟着穿梭不停的人流,我也感觉年轻不少,仿佛小时候走在家乡济宁老运河两岸竹竿巷、纸坊街、吉市口和古槐路等街巷的石板路上。周村这条古朴、传统,低调、繁忙的古商业街,在现代城市的拆建中,600多年来能够保存如此完好的原址原貌、原汁原味,实属不易,而老家运河岸边街巷的“保护、传承、利用”则显得逊色不少。

古大街从入口到出口不过几百米,我们走了近两个小时,看得越细,走得越慢,走过了,还想倒过来再看看,手机照片拍了一张又一张:长街短巷,黛瓦灰墙,老字号林立,旧牌楼凸显,老染坊、老客栈、老酒肆、老书局、老票号、绸布庄,会馆、展览馆、展示馆、纪念馆、博物馆……都想进去逛逛。

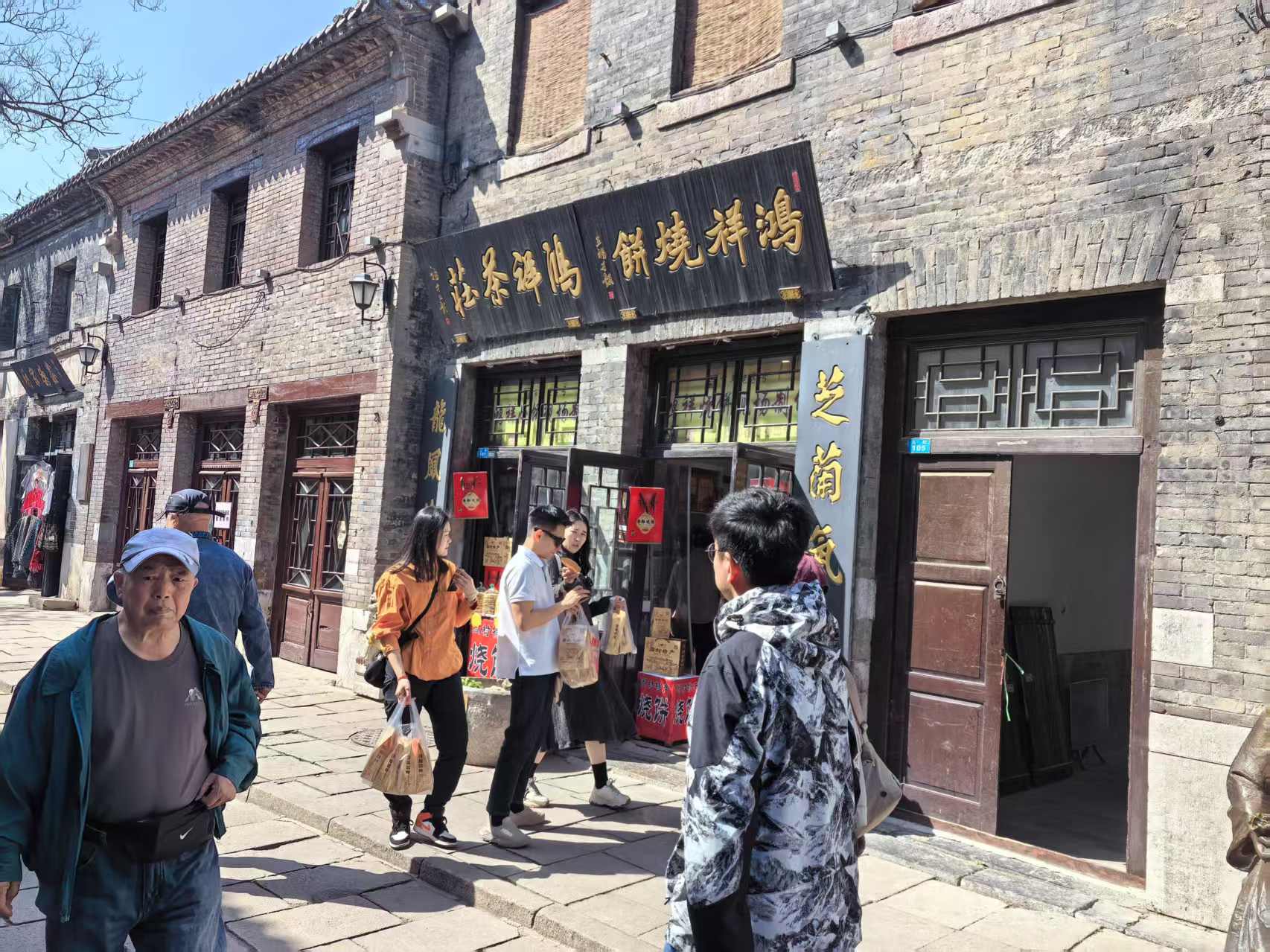

在古街逛了大半天,走了一个来回,看到人流最多、最热闹的店铺就是烧饼铺。周村烧饼遍布山东,尤其是省会济南的各大超市都能买到,在网上购周村烧饼也很方便。对我而言,周村烧饼司空见惯,屡见不鲜,总觉得不过是烤得焦脆的一块面饼,像面食,似点心,吃着玩而已,没怎么看重。但看到老街上现做现卖的五六家周村烧饼铺,每家都生意兴隆,排着长队购买即将出炉烧饼的人群络绎不绝,我加入排队行列也买了一包烧饼,吃起来刚出炉的与在商店里买的周村烧饼口感的确不一样。刚出炉周村烧饼的诱人滋味,引起我的深入探索兴趣。

走进“天下第一村烧饼展览馆”,周村烧饼的历史一目了然。据《资治通鉴》记载,汉桓帝延熹三年(160)就有“芝麻胡饼”传入周村,与本地饮食文化结合,形成现在的“周村烧饼”,算起来“周村烧饼”已有1860多年的历史。随着历史的传承,制作周村烧饼的商铺层出不穷。清光绪六年(1880)山东桓台人郭云龙来周村创办“聚合斋”,经工艺改造后烤制出香、脆、酥烧饼,后经其长子郭海亭再次改进,成功制造出现今配方和技艺的“薄、香、酥、脆”的“周村烧饼”,此烧饼薄如纸片,叠在一起,用手摇晃,唰唰之声有如风中白杨,入口一嚼即碎,唇齿留香,又被称为“呱啦叶子”烧饼。清宫廷曾点名确定郭氏人家制作烧饼为贡品,相传慈禧太后喜食周村烧饼。新中国建立后,尤其是改革开放以来,制作周村烧饼的专业店铺越来越多,质量也越来越好,现周村烧饼荣获“中国驰名商标”“中国老字号”等荣誉称号,其制作技艺被列入“国家非物质文化遗产”保护名录。

“天下第一村烧饼展览馆”分地上、地下两层。地上层设置的是:周村烧饼的历史展示,墙上挂有老照片、历史沿革图片,货架上摆满了方便游客购买、携带的包装优美的“周村烧饼”;地下层设置的是:用玻璃隔离的周村烧饼的制作过程,人工对面团的“揉、擀、贴”与机器“烤”后的自动脱落浑然一体,使一个个沾着芝麻的焦黄色圆饼有秩序地进入大簸箕,带着诱人的香味送到出售柜台,游客们排着队争相购买。

我站在地下层看着滚动的红色“周村烧饼:薄的是烧饼,厚的是良心”的广告语,透视着周村烧饼的制作现场,观赏着一个个带有吃相的游客,用手机拍下一个个动人的场面。如其说这是周村烧饼的商务交易,不如说是周村烧饼的文化展示。

首先了解一下周村烧饼的“初心始终”。周村烧饼自汉代起源、明清兴盛至今,其“薄、香、酥、脆”的特质源于对传统手工技艺的执着。匠人们怀着对这种非遗技艺的敬畏与传承,从和面、擀饼到贴炉烘烤,每一道工序都凝结着对品质的极致追求。看上去,每个烧饼的原点面团似核桃大小,准确地说只有12.5克,通过“揉、擀”,制成直径10-15厘米、厚度约1-2毫米的饼状,薄如纸片,表面撒满芝麻,而后“贴”入炉内,“烤”成“酥、香、脆”的烧饼。俗话说,初心易得,始终难守。这样一张小小的周村烧饼,其标准、程序等,在手工作坊制作的情况下,能够坚持十几年、几十年,这是恒心,但是能够坚持上百年、几百年,甚至千年以上,这就是文化传承了。周村烧饼“初心始终”的本质,是在千年传承中形成的文化定力,以手艺守护传统,以真诚打动时代。周村烧饼的“初心传承,方得始终”,使我们不得不对这张“小饼”刮目相看,不得不对它引起重视。这启示我们,真正的老字号不仅是历史的幸存者,更是主动融入现代生活的文化讲述者。

其次了解一下周村烧饼的“薄厚载心”。周村烧饼铺的“铺训”就是“薄的是烧饼,厚的是良心。”“烧饼的薄”和“良心的厚”,表达了周村烧饼背后的人文精神和经营理念。“烧饼薄”,是工艺上追求极致的轻薄,体现的是精益求精;“良心厚”,强调的是以诚信为本,用“厚道”对待顾客,即便产品薄,品质却厚重。周村烧饼所以能坚持千余年,成为“老字号”品牌,正是因为其“良心”比烧饼本身更“厚实”。淄博是齐鲁文化的发源地之一,重视厚德载物的价值观。通过周村烧饼的“薄”与良心的“厚”对比,既突出了鲁商发祥地的特色,又承载了“心”的传统美德,传递了“做人做事要用心、要厚道”的齐鲁精神。

再次了解一下周村烧饼的“守正出新”。周村烧饼既坚守文化根脉与技艺精髓,又创新驱动适应现代需求,且实现守正与出新的辩证统一。烧饼承载着周村商埠文化的历史记忆,其形制、包装、使用场景(如配茶习俗)的保留,是对鲁中地区饮食文化的活态保护。同时,坚持师傅带徒弟的口传心授模式,确保技艺背后的经验与匠心得以延续,避免非遗技艺失传。在此基础上,周村烧饼做到了口味出新,即在传统咸、甜基础上开发新口味,如五香、麻辣、无糖等,以满足多种群体需求。再如,采用低脂烘培、有机原料等,契合现代健康趋势;推出迷你装、礼盒装、即食小包装等,适应便携、礼品等消费场景。在保留手工核心环节的同时,引入标准化生产(如温湿度控制系统)提高效率,平衡产量与品质;通过食品科技延长保鲜期,解决传统烧饼易潮化的痛点。以守正为前提,避免迎合市场过度异化;以出新求发展,让非遗活得更久、走得更远。周村烧饼的守正出新,本质是传统文化在当代社会的创造性转化和创新性发展。周村烧饼既需要如博物馆般精准保护技艺,又需要以开放姿态拥抱变化,最终实现“舌尖上的非遗”从活下来到火起来的跨越。

(作者:齐鲁文化、兵学文化研究学者)

2025年3月25日